“蚤从宦学” 少年包拯惠安行新证浮现

发布日期:[2025-07-25] 阅读人:1637 字号:

包公故里文化园展出的包拯画像

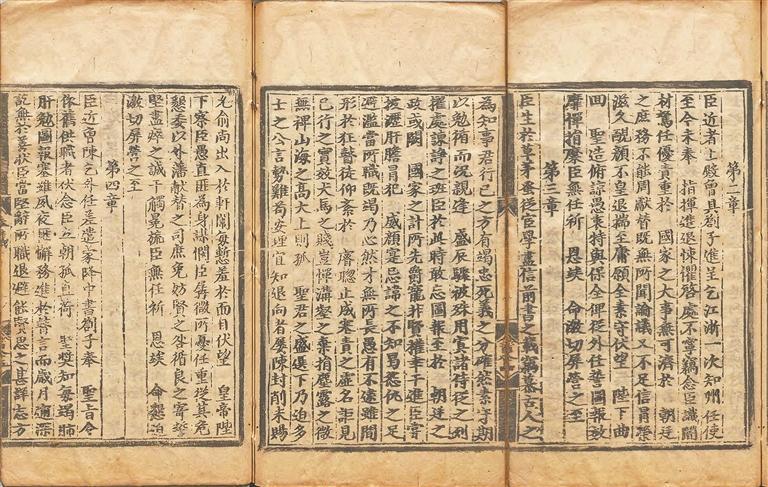

《包孝肃公奏议》第三章中“蚤从宦学”四个字,是少年包拯到过惠安的有力证据。

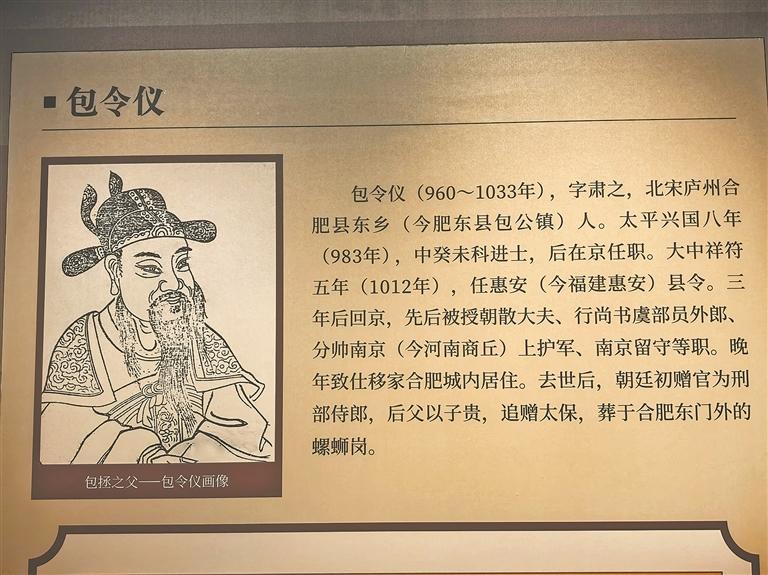

《惠安县志》里有关包令仪惠安任职的史料陈列在包公故里文化园展馆中

位于安徽合肥的包公墓

2015年,惠安东桥后曾村民曾到包公宗祠拜谒。

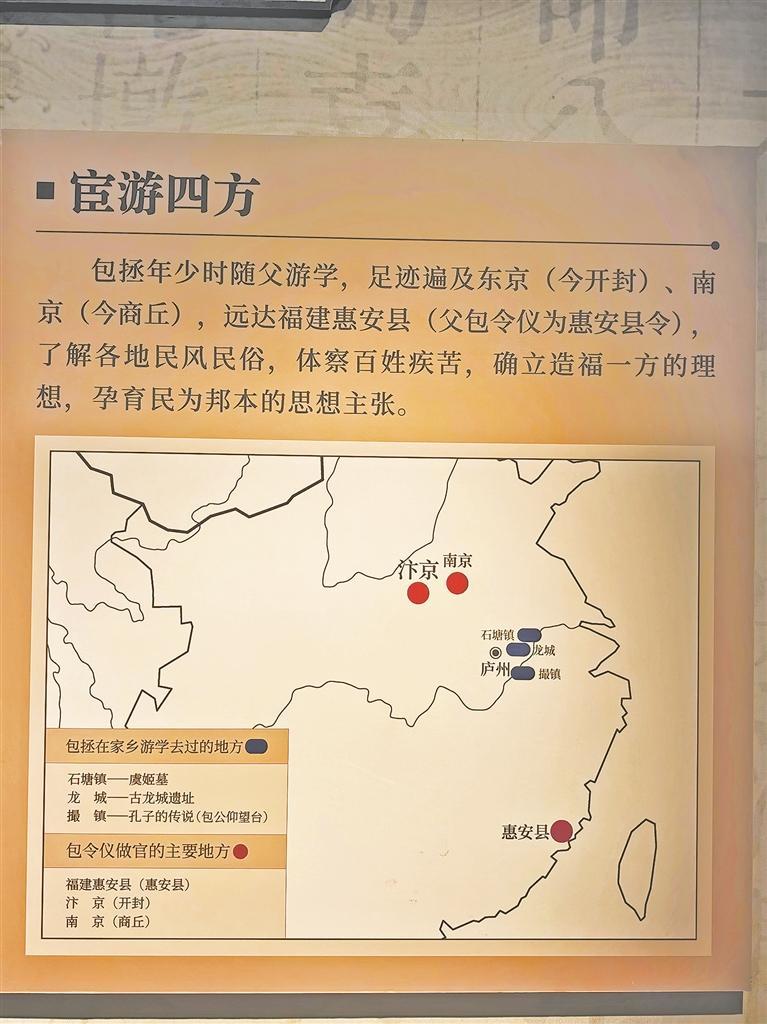

《宦游四方》图明确显示包公少年时到过惠安

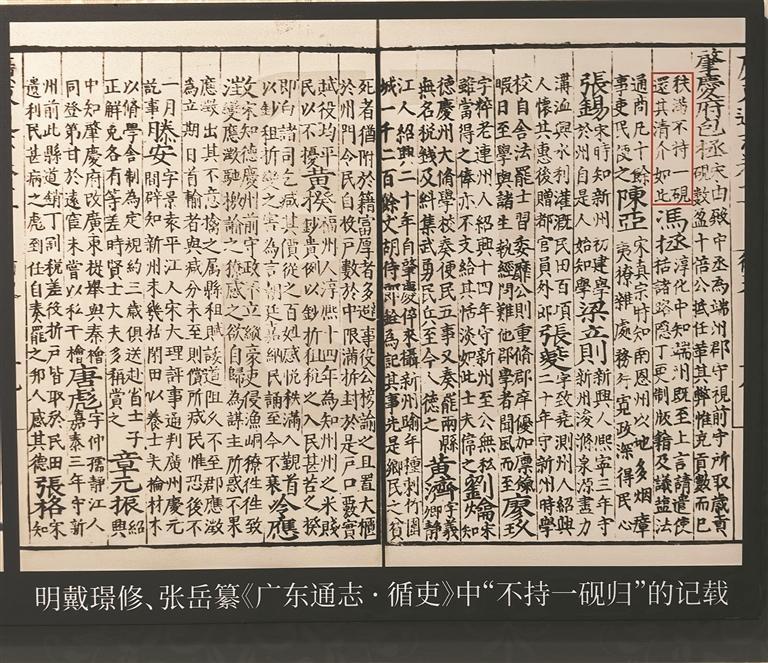

《广东通志·循史》中对包拯任职端州(今广东省肇庆市)时的评价

“包公到底有没有来过惠安?”这一困扰史学界多年的谜团,近日迎来重大历史研究进展。今年6月,惠安县组织专项考察组赴安徽,通过实地探访、史料查证和专家座谈,找到了北宋名臣包拯少年时期曾随父宦游惠安的有力证据。这一发现不仅为两地历史文化研究填补了空白,更让“包公与惠安”的千年渊源有了确凿的文献支撑。

□通讯员 张国琳 融媒体记者 谢伟端/文 受访者/供图

展馆史料印证包公惠安缘

“包公是否到过惠安”的争议,源于史料中对包拯父亲包令仪任职经历的记载。据明代惠安籍名臣张岳所著《惠安县志》卷十一“秩官记”记载,包令仪(960—1033)于北宋大中祥符五年(1012)任惠安县令,三年后回京任职。而包拯出生于999年,包令仪在惠安任职期间,正值包拯13至16岁的少年求学阶段。

为求证这段历史,6月19日至21日,惠安县组织相关人员成立考察组,专程前往安徽合肥等地考证。

安徽省合肥市肥东县包公镇包公故里文化园,成为解开谜团的第一把钥匙。该园区展馆内有三组与惠安直接相关的展品。其一,展馆将清嘉庆时期的《惠安县志》中关于包令仪任惠安县令的史料整理上墙,明确展示了包令仪在惠安任职的时间、职务及政绩,为“包拯随父赴任”提供了时代背景支撑。

其二,一幅名为《宦游四方》的示意图清晰标注了包拯年少时随父游学的足迹,其中“福建惠安县”被明确列为“包令仪做官的主要地方”,并特别注明“包拯年少时随父游学,远达福建惠安县(父包令仪为惠安县令)”。这一展示印证了“包拯少年到过惠安”的说法,与惠安本地史料形成呼应。

其三,明代惠安籍名臣张岳等人编纂的《广东通志·循史》中,对包公在端州(今广东省肇庆市)任职的记载及“不持一砚归”的评价。

此外,考察组在肥东县包氏宗祠的右侧墙上,意外发现一幅惠安东桥镇后曾村村民的集体拜谒照片,这是2015年11月后曾村村民自发前往包公故里拜谒时所拍,足以体现惠安民间与包公文化的深厚联结。

发现“蚤从宦学”核心证据

考察期间,合肥市包河区包公文化研究会会长卢萍等人与考察组座谈。她早年曾任包公祠讲解员,在包公文化研究领域深耕三十余年。在座谈中,卢萍表示,包拯《求外任三》奏议中“蚤从宦学”的记载值得关注。

“蚤从宦学”四个字让考察组眼前一亮。“蚤”通“早”,“宦学”指随做官的父亲求学,结合包令仪任惠安县令的时间,这极可能是包拯自述少年随父在惠安生活的直接证据。考察组当即请卢萍带领大家前往当地的包公奏议馆核实,果然在馆内两处文献展示中找到了这一记载。为进一步验证,考察组通过《四库全书》电子版查阅《包孝肃公奏议》,在卷十《求外任三》中确见“蚤从宦学”记载。作为研究包拯的一手史料,《包孝肃公奏议》的相关内容为考证提供了有力证据。

为何“蚤从宦学”能成为关键证据?从时间线看,包令仪在惠安任职的时间为1012年至1015年,这是包拯13至16岁的“蚤年”(即少年)阶段;从史实看,目前全国发现的包令仪中进士后最早任职记录即为惠安县令,且宋代官员赴任时携带家眷是普遍现象。因此,“蚤从宦学”所指,即便不能完全确定为惠安,也必然包含惠安。

这一结论也得到安徽学界的广泛认可。现任安徽省文史馆馆员、曾任合肥包公研究会秘书长的戴健特意赶来与考察组会面。他介绍,包公故里文化园展览馆的所有展品和解说词,都需经五位专家评审通过,分别来自安徽省社科院、安徽大学、安徽日报等单位,《宦游四方》图及“蚤从宦学”相关展示,均是集体研究认可的结果。

史料民俗多重印证

安徽日报文艺副刊主编、包拯研究专家马丽春是安徽历史文化研究中心研究员,曾出版《大宋名臣包拯》等专著。马丽春结合宋代的时代背景分析认为,宋代,随父宦游是常态,王安石、司马光、欧阳修都有过类似经历,沈括(北宋时期科学家、政治家,著有《梦溪笔谈》)少时也曾随父泉州知府沈周宦学泉州。“从史料和时代特征来看,包拯随父到过惠安是可信的,完全可以大胆定论。”她表示,包令仪在惠安任职的经历,对少年包拯的成长影响深远,为他打下了体察民情、清廉为官的思想基础。在马丽春近期出版的《包拯和他的时代》一书中,以《宦游和宦学》专门章节描写了少年包拯在惠安的经历。

此外,考察组掌握的多地史料与民俗文化,也形成了相关佐证链。比如,《宋史·包拯传》记载,包拯中进士后曾因“父母皆老”辞任建昌县令,后监和州税时“父母又不欲行,拯即解官归养”。这说明宋代官员任职可携带父母,反向印证父母任职时携带子女的合理性。

而在惠安民间有许多与包公相关的遗存,惠安科山寺、东桥后曾、黄塘虎窟、螺阳等地均有敬奉包公的传统。科山寺奉祀包公的历史已不可考,但虎窟鹤鸣宫的包公供奉可追溯至明初之前,当地陈姓村民明初迁居时,该宫已在敬奉包公;东桥后曾更有一座重建于十多年前的包公祠,足见民间对“包公与惠安”源的认同。

此外,包拯于天圣五年(1027)中进士,同科进士名录中有两位惠安人张惟德、崔丽则。结合“随父宦学”的经历,包拯与惠安士人存在交集的可能性极大,甚至不排除到过泉州(惠安当时就属于泉州管辖)的可能。

■相关链接

“少年包拯在惠安”的

历史回响

“少年包拯在惠安”的说法一直广受关注。2010年5月27日,本社《东南早报》刊发《少年包青天在惠安住了三四年?可能随父宦游》一文,被新华网、中国新闻网等数十家媒体转载,掀起首轮讨论热潮。

2024年5月,安徽媒体组团赴惠安采访,再次点燃这一话题。由新安晚报社党委副书记、总经理刁广冰带队的“我从包公家乡来”采访团,到惠安和晋江等地考察,并在泉州晚报社举行专题座谈会,随后连续刊发《包拯少年时在泉州生活过吗?》《探寻少年包拯泉州足迹》等报道;当年5月17日,泉州晚报、东南早报分别以《少年包拯极大可能在泉州生活过》《泉州或为包拯第二故乡》报道相关考证,引发两地民众广泛热议。

此次惠安考察组找到“蚤从宦学”的有关论证,不仅有助于解开谜团,更填补了对少年包拯经历研究的空白。正如马丽春所言:“包令仪在惠安的经历,对少年包拯‘民为邦本’思想的形成影响深远,这是理解包公精神起源的重要线索。”

(张国琳 谢伟端/整理)

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号