泉州开元慈儿院的世纪传承

开元寺内,桑莲古迹旁,尊胜院东面拱形门上可见“桃莲应瑞”四字石匾。据说,桑莲古迹与“桃莲应瑞”石匾之间,正是当年“桃开红莲”传说的所在。

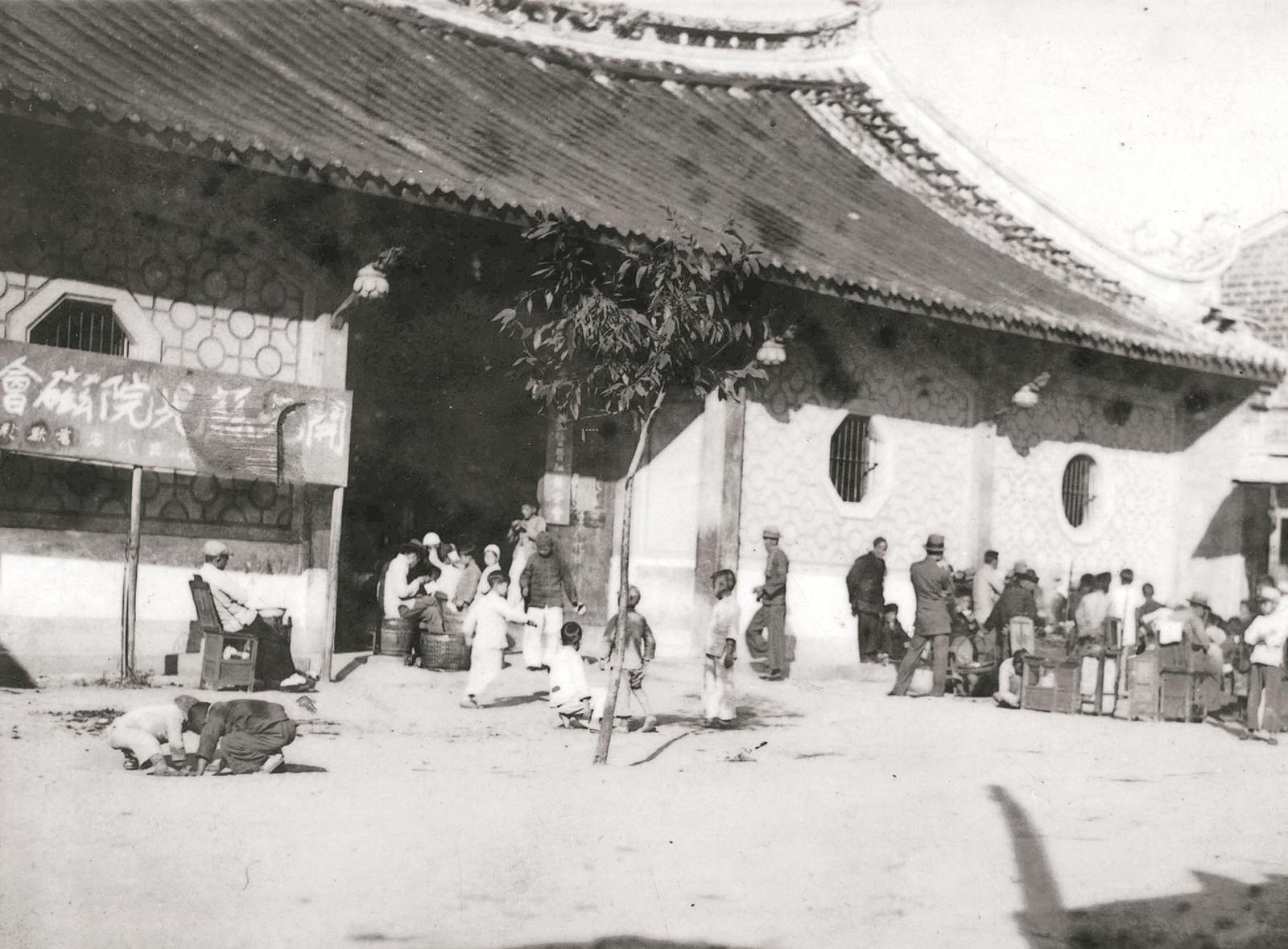

1927年,开元慈儿院在开元寺大门前展示学生勤工俭学制作的瓷器作品。

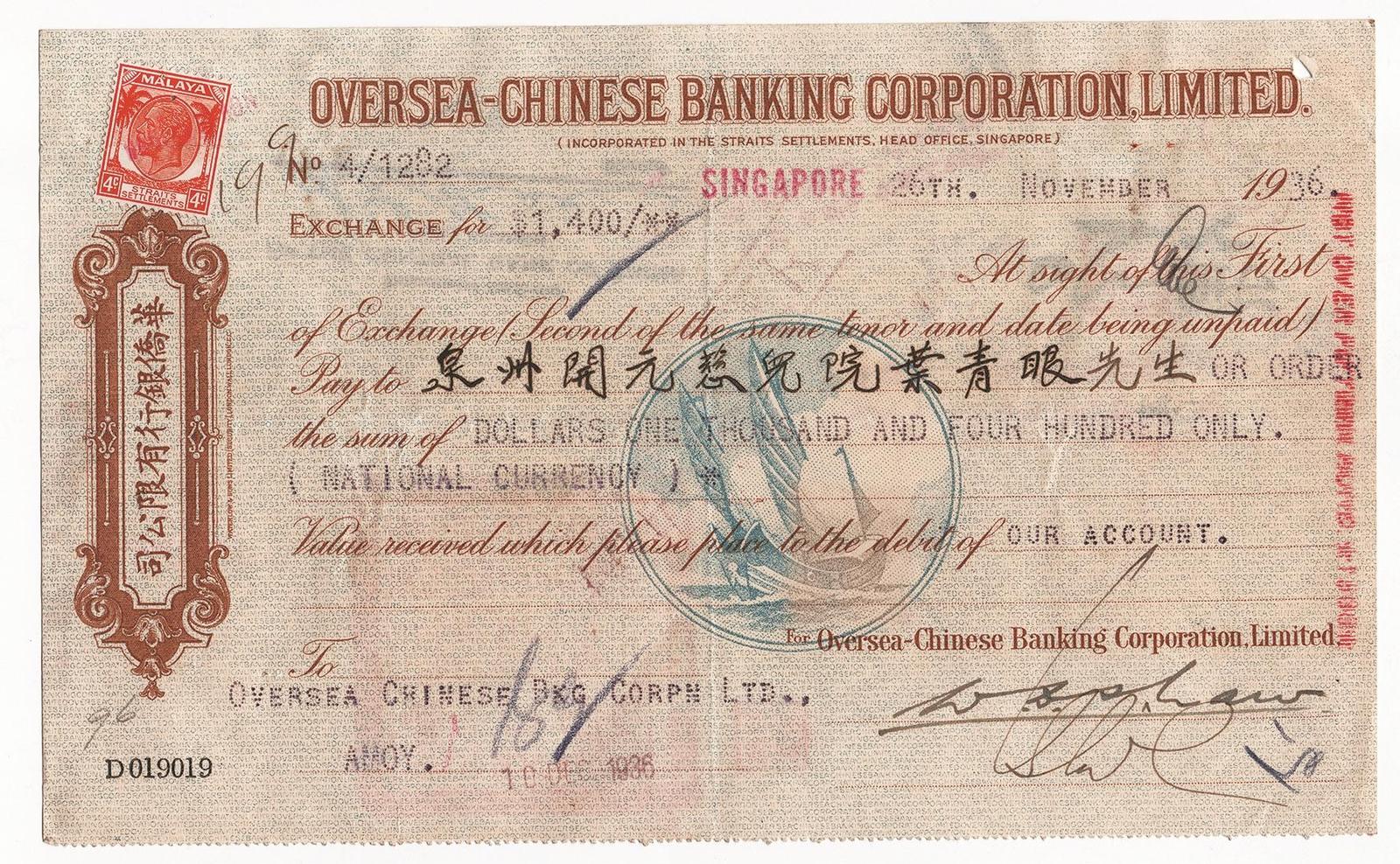

叶青眼接收华侨汇款,支持开元慈儿院运转。

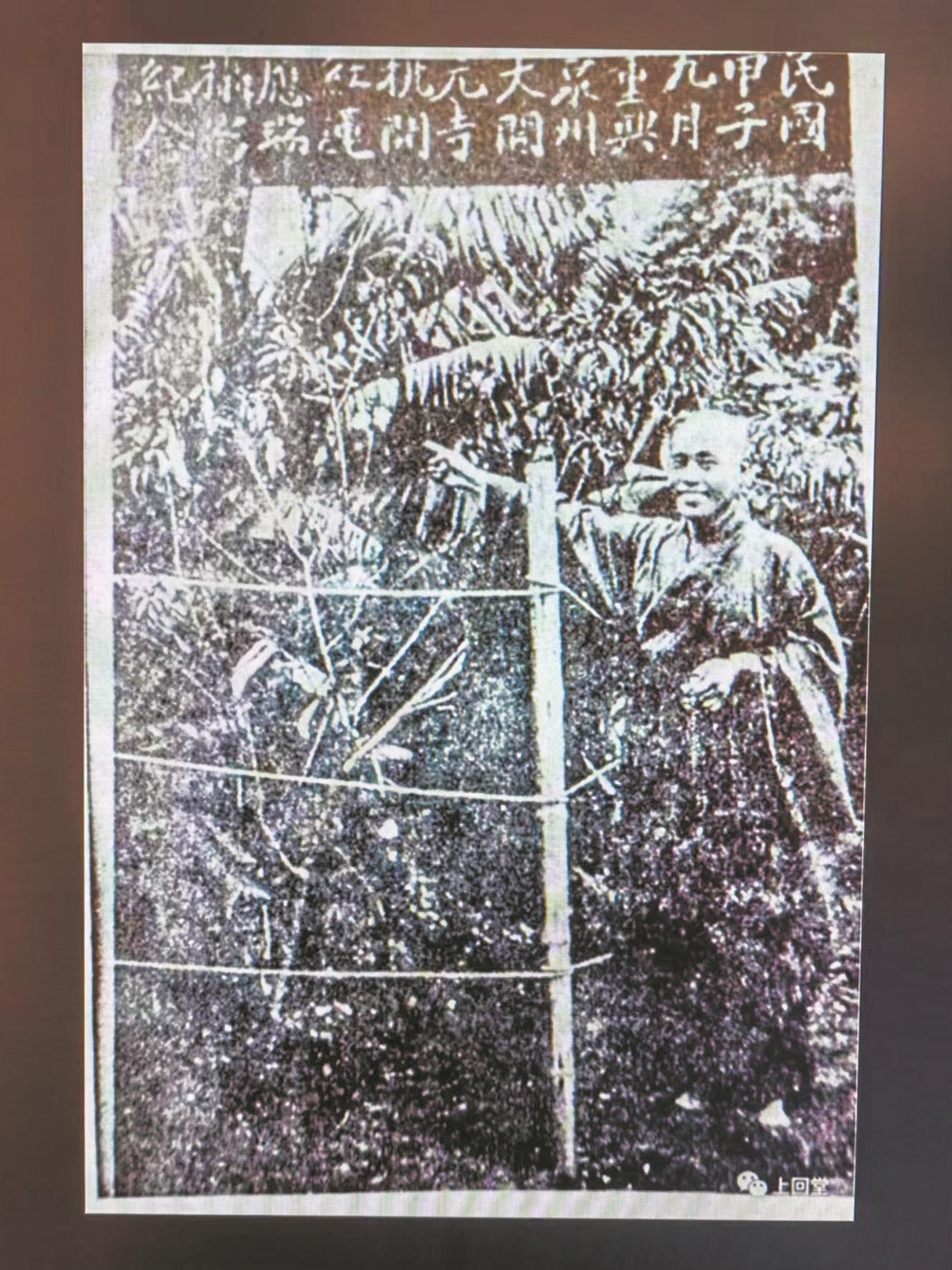

圆瑛法师走到桃树下,指向“桃开红莲”景象。

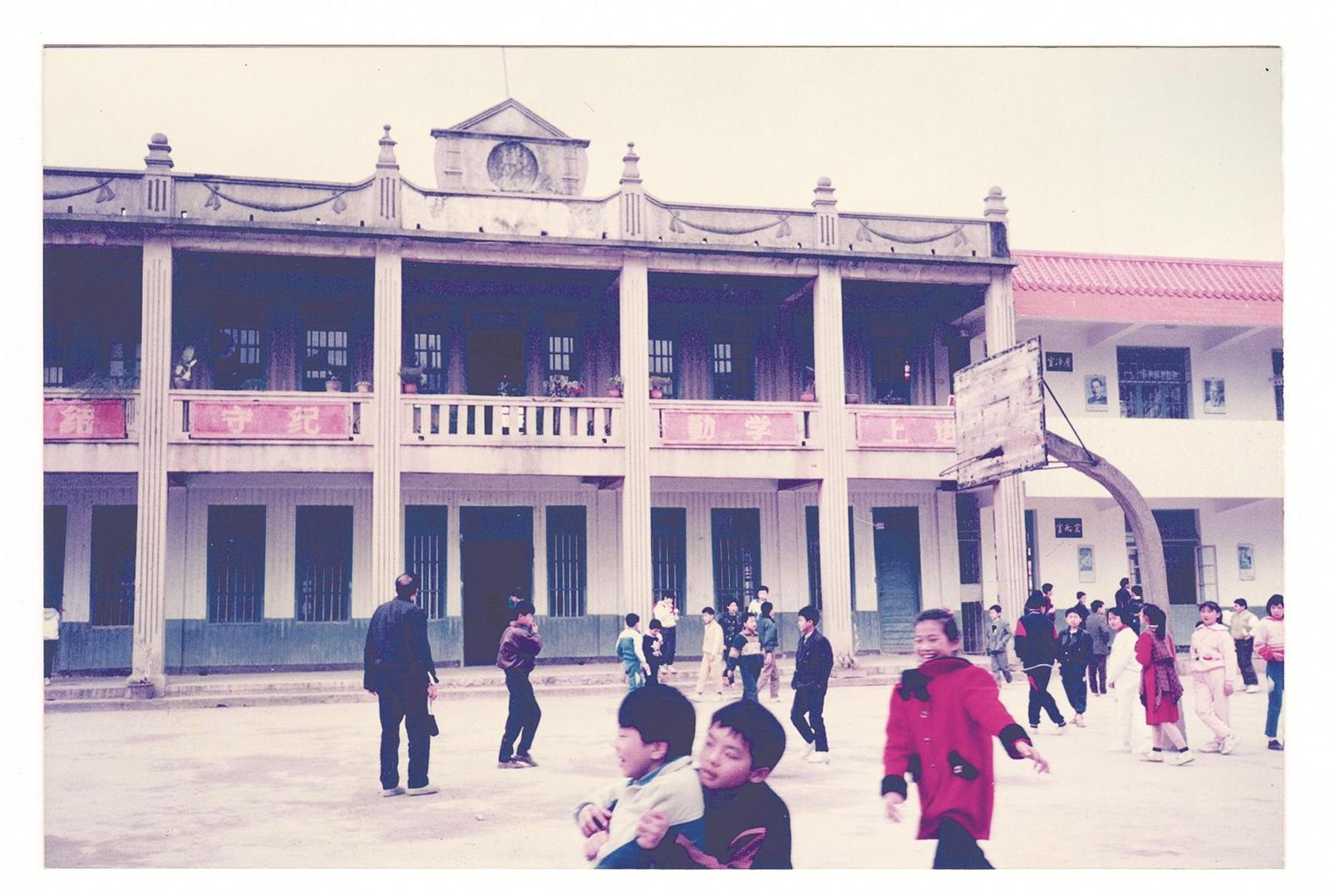

20世纪90年代,泉州市开教小学的学生走出校门。

泉州市开教小学学生在校园篮球场玩耍

慈儿院学生制作的瓷器

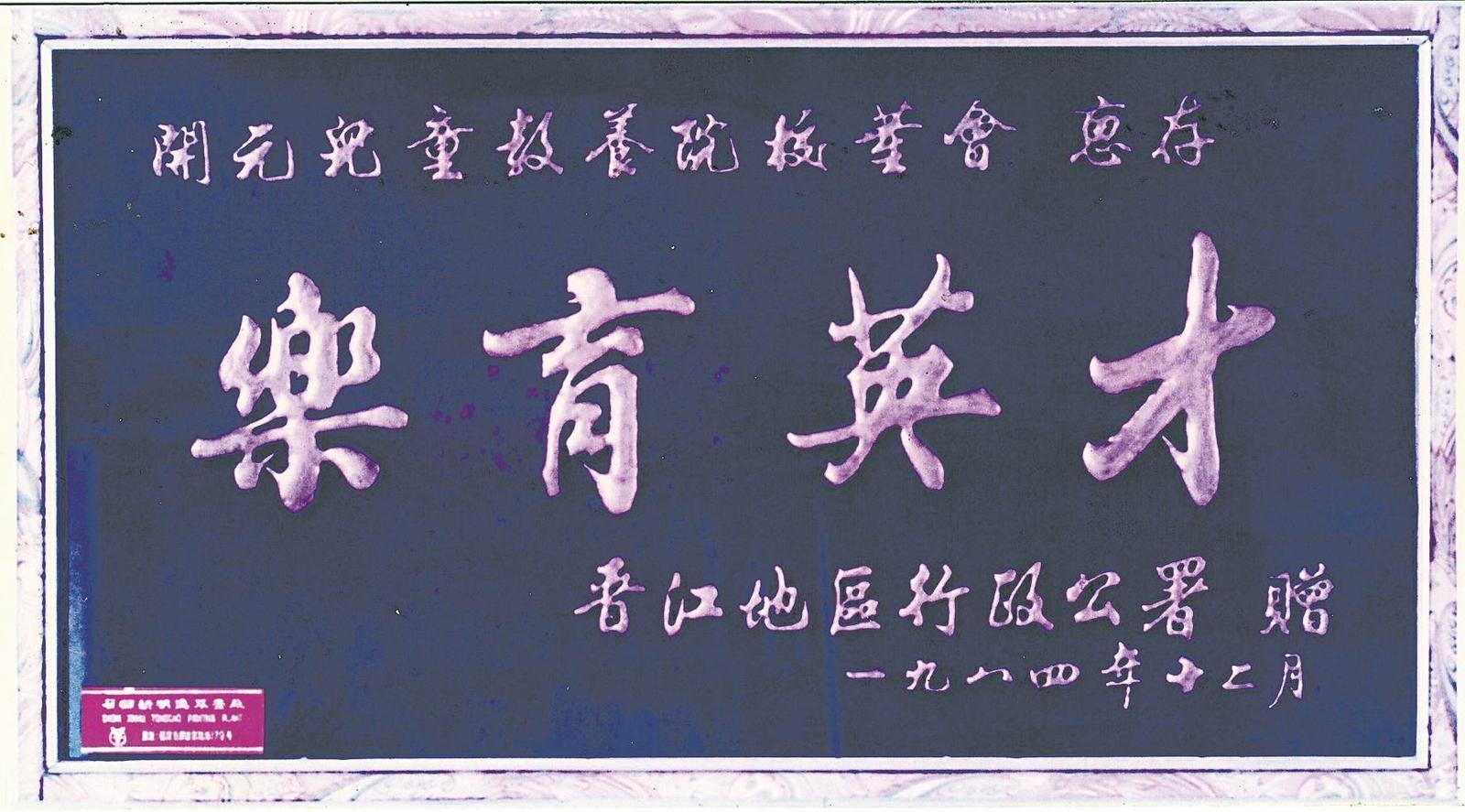

开元慈儿院后来改为普通公办学校,培养了不少人才。

1925年10月2日,正逢万家团圆的中秋节,泉州约50名孤儿瘦小的身影在泉州开元寺西塔下聚拢,他们在这里找到了属于自己的家——开元慈儿院。

从那天起,这些孩子的饮食起居有人照顾,天天与名胜古迹开元寺、东西塔为伴,琅琅书声与晨钟暮鼓一起回荡。球类运动、脚踏车、游戏丰富了他们的生活,藤竹、编织、刺绣等技术工艺帮他们锤炼出将来行走世间的本领。曾蜷缩于角落的孤儿,在这里挺直了脊背,不仅拥有自立能力,而且逐渐成为有益社会的人才。

百年时光流转,当初由转道、圆瑛、转物三位高僧联同宗教界、华侨界、开明士绅、社会贤达共同创办的开元慈儿院,从孤儿的栖身家园,发展为泉州基础教育的沃土,又成为拥抱残疾儿童的开智学校,慈善长河流淌百年不停歇。

□融媒体记者 黄艺芬/文 鲤城区开智学校/供图

“桃莲应瑞”照善行

开元寺大门两侧墙上,各有一块石刻,一块刻的是“桑莲法界”,一块刻的是“桃莲应瑞”。

说起开元寺建寺,人们就会想起“桑莲法界”的传说。而“桃莲应瑞”的典故,讲的是百年前慈儿院那感人的慈善故事。开元寺内,离桑莲古迹景点几步之遥的尊胜院东面拱形门上,还有“桃莲应瑞”四字石匾。据说,桑莲古迹与“桃莲应瑞”石匾之间,正是当年“桃开红莲”传说的所在,开元慈儿院即诞生于此。

1923年,圆瑛法师在南洋讲经时,遇到星州的转道、转物两位法师,三人共同发愿,重兴泉州开元寺、创办开元慈儿院收容孤儿难童。

1924年9月,转道、圆瑛、转物三位高僧聘请傅维早主持修复甘露戒坛、功德堂、尊胜院、藏经阁、东西塔等,并着手创建开元慈儿院,准备教养孤苦儿童。相传,工程动工才3天,开元寺就出现“桃开红莲”的瑞相。圆瑛法师于1927年自撰的《泉州开元寺志·重刻序》记载:“……九月入寺。兴工三日,桃开红莲,以应瑞兆,泉人睹者,靡不称异。”出版于1929年的《泉州开元慈儿院第一届报告书》也写道:“爰有转道和尚、圆瑛法师、转物当家发愿重修,携带开办费数万元,并就寺内创办开元慈儿院,教养孤苦儿童,实行慈悲佛化。入寺三日,桃开红莲以应瑞兆,而与桑莲后先辉映。”

1925年中秋节,泉州开元慈儿院举行开幕礼。时任泉州大开元寺住持的转道法师兼开元慈儿院院长,时任泉州大开元寺都监的圆瑛法师兼开元慈儿院副院长,时任泉州大开元寺监院的转物法师兼开元慈儿院监院。

构建跨国慈善网络

泉州开元慈儿院1925年开办之初收留约50名孤儿,1936年已增至218人,不仅有泉州本地孤儿,也有省内其他地区以及省外的孩子。

为了充实慈儿院财政,建立永久基金,转道、圆瑛、转物三位高僧在南洋华侨群体中广泛劝捐,圆瑛法师还在上海、宁波等地动员信众慷慨解囊,开元慈儿院成立了新加坡责任董事会、马六甲责任董事会、槟榔屿劝捐委员会、旅沪募捐委员会、旅甬募捐委员会、内地责任董事会、缅甸本院董事会共7个董事会和委员会,构建了一个跨国慈善网络,由其提供的捐助成为维持慈儿院运转的主要经费来源。

翻阅捐资者芳名录,与泉州开元慈儿院有关的侨领、士绅、社会贤达数不胜数,陈嘉庚、黄秀烺、胡文虎、胡文豹、曾江水、李功藏、沈鸿柏、庄丕唐、庄丕南、郑成快、黄奕住、林志义、陈芳岁、邱仰峰、郑宝塔、吴桂生、曾振仲、陈仲瑾、苏星南、苏谷南、曾清秀、颜文祺、邱清照、李古愚、王拯邦、周子秀、蔡鼎常……都曾在开元慈儿院的海内外董事会任职或曾为开元慈儿院捐款、捐物。

开元寺西塔旁,“万山第一”石匾旁边的虎豹楼,由闽籍爱国侨领、世界“万金油大王”胡文虎捐建,当年是开元慈儿院的教学楼。该楼最初叫“永安工场”,因为开元慈儿院实行三轨教育,即国民教育、技艺教育和佛教教育,大楼建成后主要用于技艺教育,相当于一个大工场。1942年,开元慈儿院还专为华侨子弟开设“侨童班”,据当时《泉州日报》报道,经紧急救侨委员会核实,首批32名贫苦侨童先行入院,后续还有十余名正在办理。这一举措可谓海内外中华儿女血浓于水、相互帮扶的真实写照。

知识与爱心照亮前行路

教育不仅关系着这些孤苦无依儿童的人生,也关系着社会安定。1927年,叶青眼居士被委任泉州开元慈儿院总主任,自此前后主持院务长达21年。他在向各方汇报院务时曾说,慈儿院董事、师长最大的心愿就是孩子们日后能自立生活,成为国家的健全国民。因此,慈儿院在教育理念、教学方法和课程设置等方面不断探索、创新,倾注了大量心血。

开元慈儿院注重选聘学识渊博、德才兼备、富有经验的教师,社会名流也主动来院任教,弘一法师更是常来院内为教师做艺术辅导。开元慈儿院还重视素质培养,鼓励学生种菜、研学,学习脚踏车、体操、打球等,院内设有专门的图书馆、商店,还有专门刊物。1927年春,开元寺西塔前方开辟为慈儿院运动场;1937年7月,转道法师、转物法师、曾颖津、叶青眼联合署名发起筹建泉州开元仁寿塔童子公园;1938年,弘一法师为童子公园手书“离垢清凉园”。

同时,为了维持慈儿院开支、锻炼儿童生活技能,开元慈儿院采取半工半读的教育方式,先后开设裁缝、裱褙、藤竹、木工、照相等学科。其中,磁绘科教授学生在德化白胚瓷器上彩绘最为成功,出品量也比较大。开元慈儿院历届毕业生除分散在农、工、商、学、侨各界谋生之外,每届优秀学子更能得到慈儿院资助,升学深造。如吴世山、骆庆良、刘士城卒业后升入德化师范学校,又转入陆军、空军学校。

叶青眼居士主持院务期间,经历抗战艰难时期,经费拮据,为躲避战火,开元慈儿院几度疏散到市郊乃至南安乡下。后来,往届毕业生联名向其赠送“教养深恩”匾,表达内心的感激之情。

百年岁月,白驹过隙,初心不忘,薪火相传。

这座从千年古寺出发的学校,1941年改名为开元儿童教养院,1948年,泉州著名社会活动家、教育家伍泽旭出任开元儿童教养院院长一职。中华人民共和国成立后,开元儿童教养院逐渐转变为一般普通学校,改为公办学校,曾更名为开教小学、新华路小学、东风小学等,1966年,生源数达到千人。1979年,伍泽旭退休后被聘为开教小学名誉校长,继续联络海外热心人士捐助学校办学工作,帮助学校适应新形势,提高教学质量,培养了不少人才,校友遍及各地。

1993年,鲤城区启智学校(现名鲤城区开智学校)设在开教小学,合署办公,实行“一址两校、一套班子两块校牌”的办学模式;2000年,开教小学普通教育部分合并到西隅中心小学,保留特殊教育部分,成为专为特殊儿童设置的学校,用知识与爱心照亮孩子前行的道路,赋予他们改变命运的力量,也将“慈、信、勤、俭、勇、慧”的泉州开元慈儿院院训,继续深深镌刻在时代记忆之中。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号