明朝宰相叶向高的泉州情

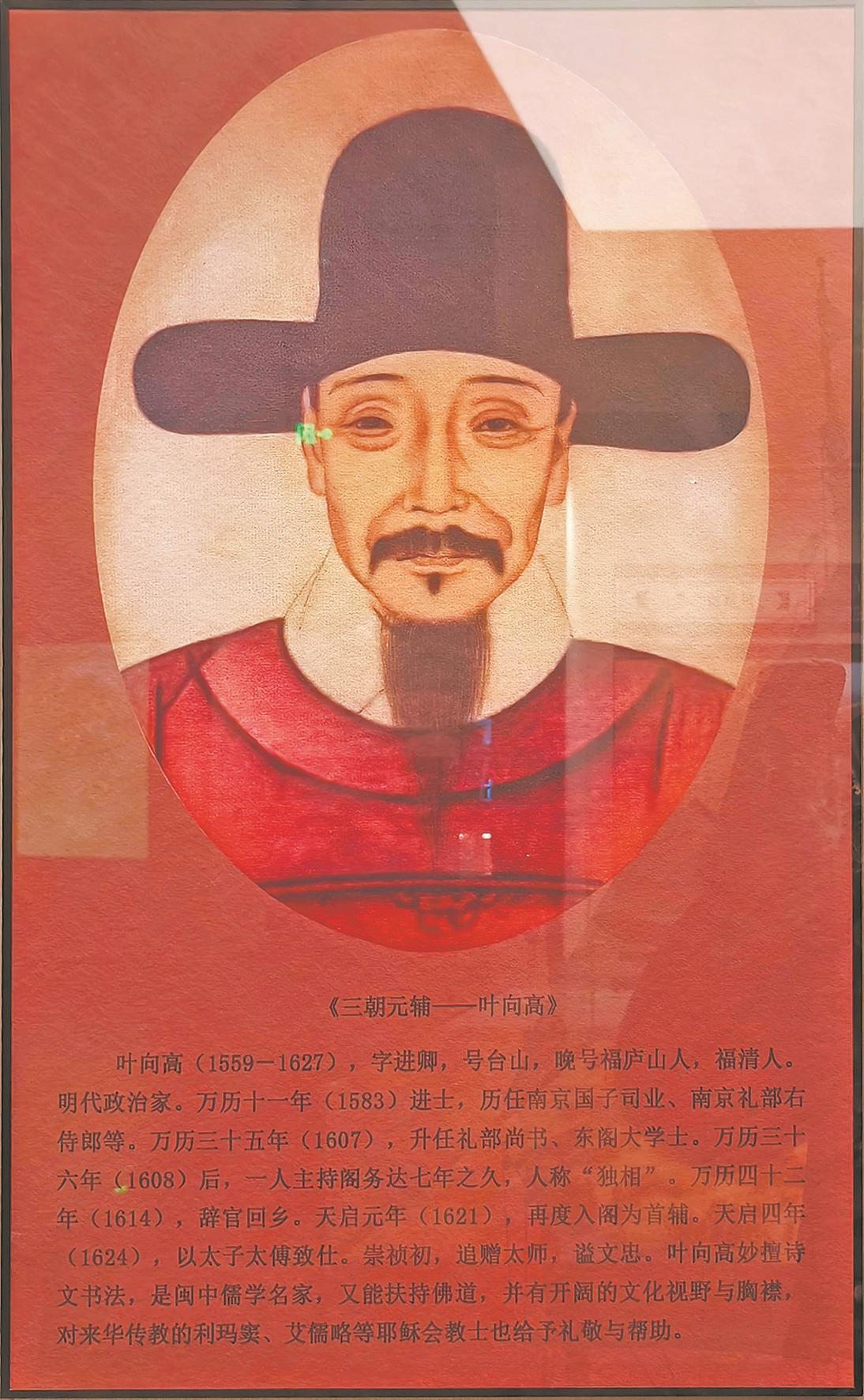

福清市博物馆展示的叶向高画像

何乔远镜山书院遗址

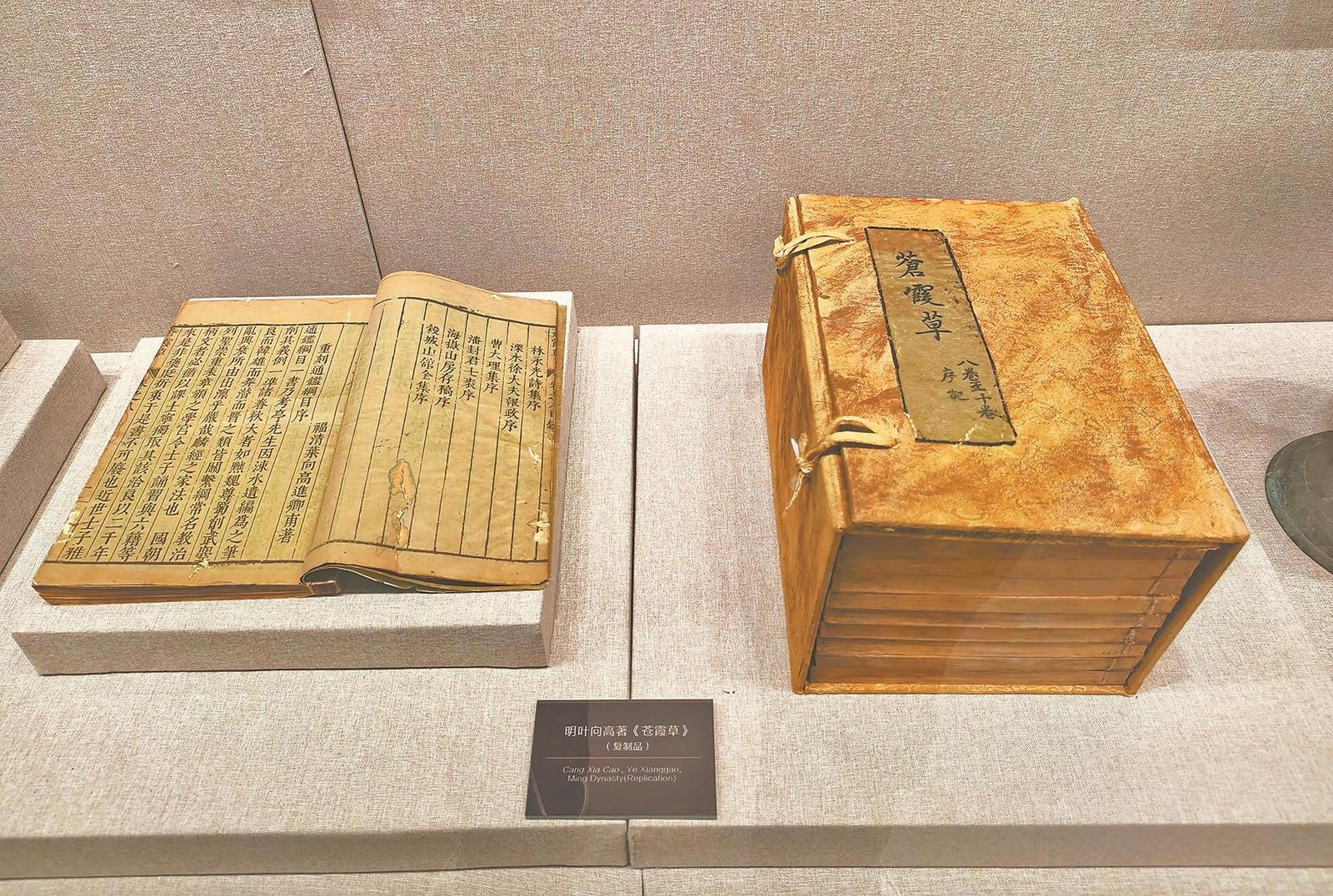

叶向高所著《苍霞草》

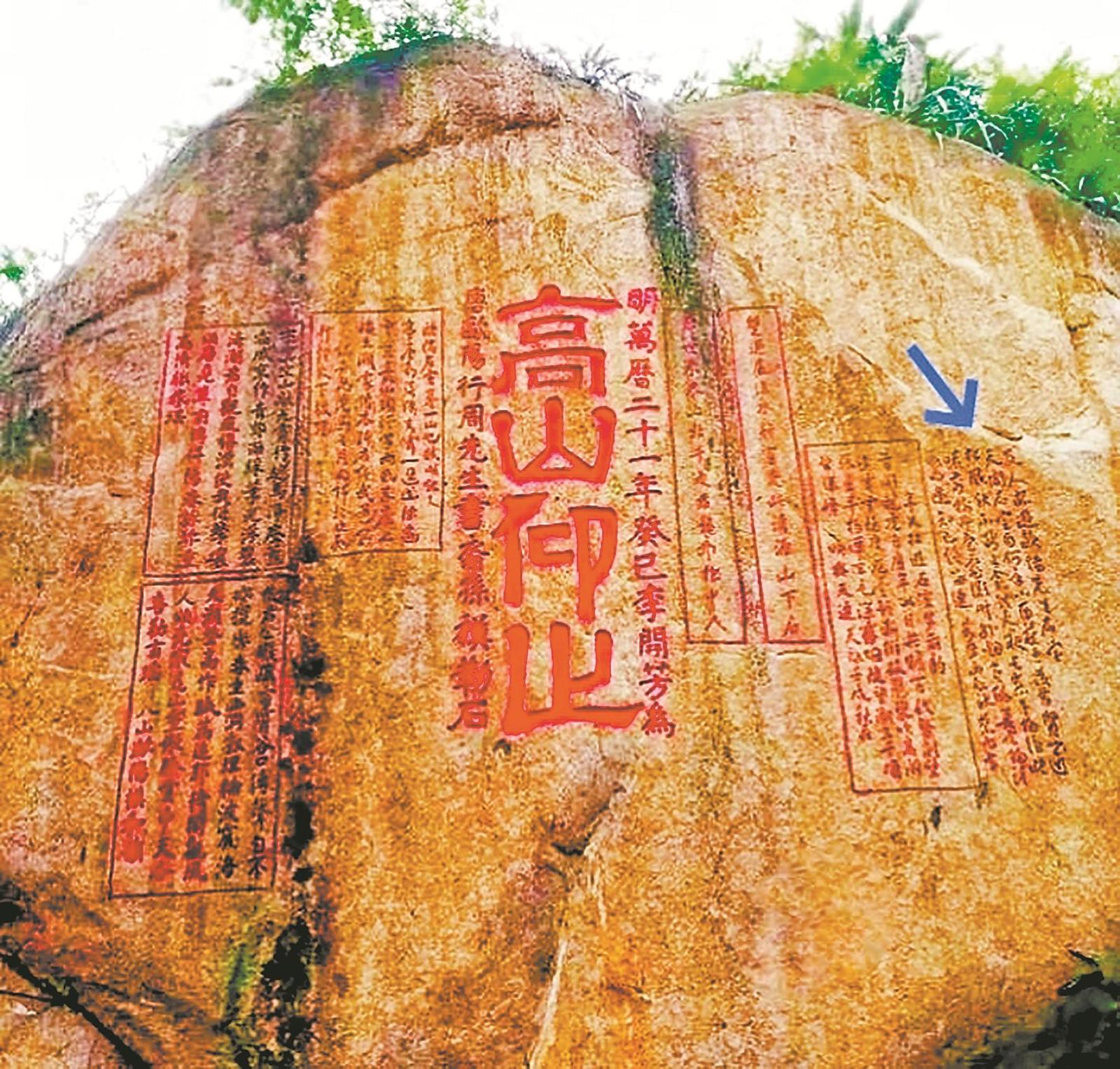

图中蓝色箭头所指处为叶向高在清源山欧阳书室附近留下的摩崖石刻(本报资料图)

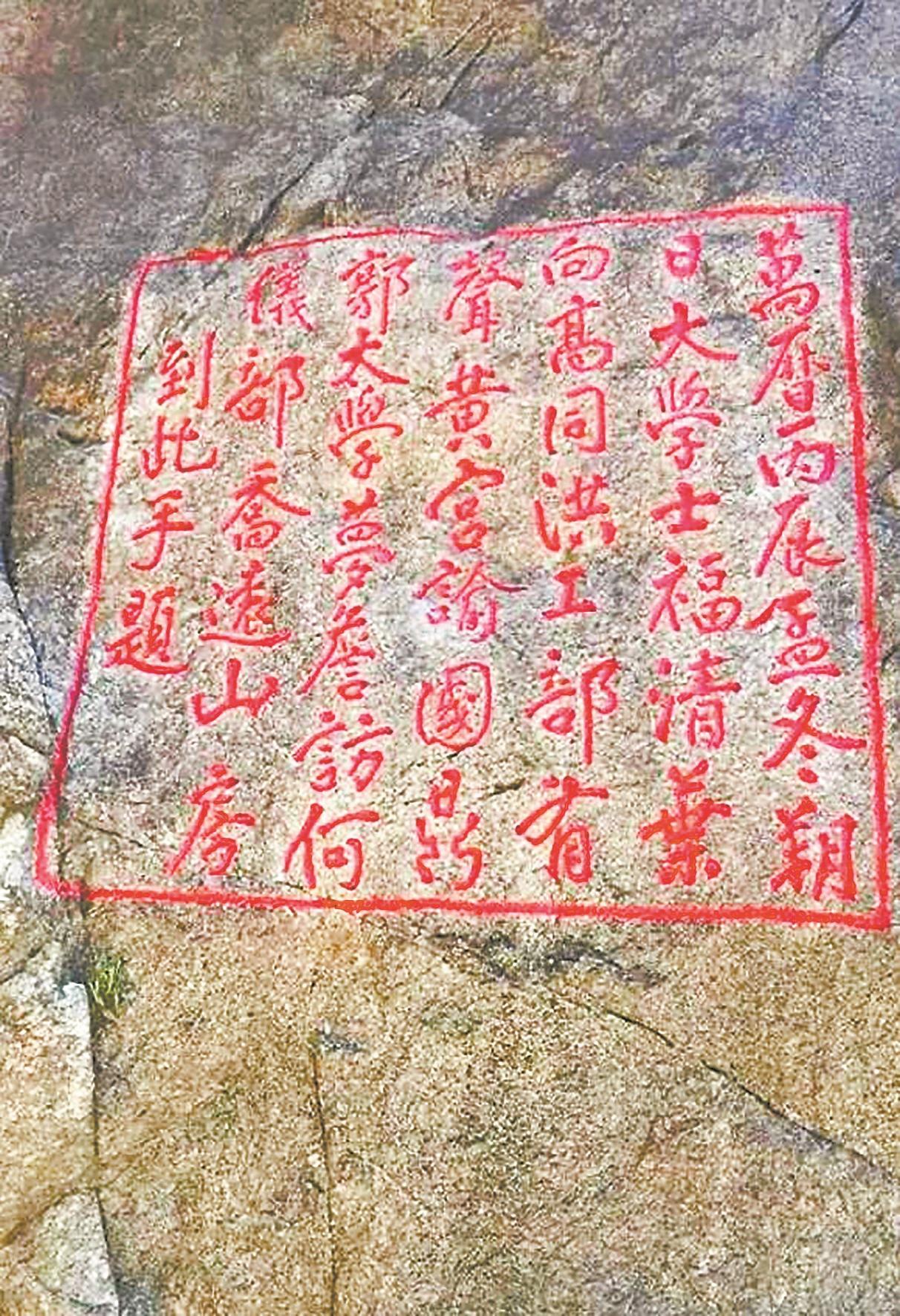

镜山书院旁的叶向高题刻

叶向高,字进卿,号台山,福清人,明万历十一年(1583)进士,曾两度进入明朝内阁,从政40余载。作为朝廷要员时,他与泉州人李廷机“相知深而相聚久”,忧国奉公,同辨忠佞。致仕返乡后,他又与泉州士族代表人物何乔远交善,亲赴清源山镜山书院访友,还为何氏的《闽书》作序。何乔远投桃报李,不仅写诗与之相和,还在叶向高辞世后为他写行状、诔文等,情谊毕现。

□融媒体记者 吴拏云 文/图(除署名外)

1

进士榜单“藏龙卧虎”

明嘉靖三十八年(1559),叶向高出生于当时福清县化南里一户书香门第。叶向高自幼勤奋好学,少年时便被称作“奇童”。万历七年(1579),在福建乡试顺利中式。万历十一年(1583),赴京参加礼部会试,举南宫七十八名,廷试为二甲十二名,并入选庶吉士。是科可谓“藏龙卧虎”,登第进士中居然有4人先后成为大学士并入阁,分别是状元朱国祚、榜眼李廷机,以及二甲赐进士的叶向高、方从哲。而探花刘应秋,之后官至国子监祭酒;二甲赐进士于若瀛,则官至陕西巡抚,以诗闻名于世;二甲赐进士郭正域,官至礼部右侍郎,亦是文学家。

叶向高与泉州人李廷机(字尔张,号九我)是同科进士,也称“同年”。二人意气相投,渐成莫逆之交。叶向高39岁时,被擢为左春坊左庶子兼侍读,其文章“醇厚渊雅,有台阁气象”。后来担任皇长子侍班官,辅导皇太子朱常洛读书。

万历二十六年(1598),李廷机迁任南京吏部右侍郎,署部事;第二年,典京察,奉诏考察南京百官,为南少宰兼署户、工二部事。叶向高则在万历二十七年升任南京吏部右侍郎,接替李廷机之前的位子。巧的是,他们的“同年”郭正域(字美命,号明龙)此时正任南京国子监祭酒。三位老友聚首金陵,叶向高无比开心,他在《蘧编》一书中这样写道:“余至留都与九我公联曹,时相过从,而明龙为南祭酒,聚首欢然。留都称佳丽地,公暇招寻览胜,常无虚日,真仕官之仙境也!”公务之余,三人时常一道携手周览金陵风光。

万历二十八年(1600),李廷机与叶向高联手在南京复建了表忠祠,内祀徐辉祖、方孝孺等,获得士人的交口称赞。祠成那天,金陵百姓自发来烧香,香火缭绕中,李廷机转头对叶向高说,若能一辈子这样为朝廷做些实事,也不枉此生了。叶向高望着他眼里的光,重重应了声“好”。万历二十九年,李廷机被召入京出任礼部右侍郎,而叶向高则代任南少宰,二人这才依依不舍地分开。

2

独力强撑孱弱内阁

万历三十一年(1603)发生了一件大事,那就是“妖书案”。有人在京师散发书帖,传播“帝欲易太子”的流言。神宗下诏在京师五城追查此事。当时的大学士沈一贯与礼部右侍郎郭正域、沈鲤不和,欲通过“妖书案”嫌犯皦生光来揪“后台”,迫害郭正域、沈鲤。神宗也认为“妖书”出自郭正域之手,于是逮讯郭正域。出于大局考虑,此时已任吏部左侍郎的李廷机出面力保郭正域,“为之翼护,不避艰险”。叶向高亦贻书沈一贯,劝其“平心和气,恬风波为止水,化荆棘为周行”。结果引来沈一贯大怒,回曰:“本无风波,谁为风波?本无荆棘,谁生荆棘?”形势一度十分紧张。后来,皦生光慨然伏法,“株连遂绝”。因为沈一贯、郭正域牵涉两大政治派别的利益,所以说李廷机、叶向高是将一场党伐风暴消弭于无形之中。但是,他们也因此被一众派系官员所忌恨,特别是身在京城的李廷机,更被视为“拦路石”,针对他的攻讦也由此接连不断。

明朝中后期经常出现“一职多官”的局面,这种现象在万历年间尤为明显。万历三十五年(1607),廷推阁臣七人:于慎行、孙丕扬、刘元霖、叶向高、赵世卿、李廷机、杨时乔。最终神宗下诏:“于慎行加太子太保、礼部尚书,叶向高、李廷机升礼部尚书,各兼东阁大学士。慎行、向高便差官行取来京,俱入阁,同锡爵等办事。”这一旨就让于慎行、叶向高、李廷机等三人同时成了礼部尚书,又特起旧辅王锡爵,令四人一起入阁参预机务,辅臣朱赓则任首辅。可惜于慎行身染重疾,不多久即殁;王锡爵又辞职归乡。内阁仅余朱赓、李廷机、叶向高三人话事。万历三十六年(1608)三月,滇南、粤东、建夷(明代对东北地区少数民族的称呼)皆有警报,朱赓、李廷机、叶向高三人遂拟敕命,谕告各地官员“用心备御”。四月,由于“财用匮乏,边饷不支”,三阁臣请发内帑,这下引来言官疏责,先是责备李廷机与叶向高,后来干脆连朱赓也一起攻击。三位阁臣被吵得焦头烂额,于是相继杜门求去。后来神宗发怒,要求叶向高出来值守内阁,时人遂称之为“独相”。十一月,首辅朱赓任上去世,内阁更显寂寥。

看出反对派心怀叵测,李廷机更坚定了辞官决心,但神宗始终不肯批准他辞官。见此景,廷臣数十人又交章攻击,称廷机假病故作姿态。廷机求去不得,干脆搬出在京师的官邸,住到了城郊的荒庙中。李廷机在写给叶向高的《报叶台山兄》一信中称:“弟亦常思留京,此中人情不美,今言弟媚执政,是耶?非耶?盖特藉此语为攻具,如刺外吏,须有赃耳。礼部事两年间,整顿纔完,若得一人来传授,则乞身之章自弟先发,事之不可逆睹,徐待如此。今一疏蒙留,再疏、三疏不下,讲章当日辞,而部文尚有不得不署押者。装已束矣,无复可言矣。”表达了自己辞官的决心。叶向高捧着信,眼中泛起泪光,他反复摩挲那些字,仿佛能触到友人冰凉的手指。万历三十八年(1610),针对李廷机的弹劾逐渐“无厘头”化,言官甚至劾其“盗卖皇木,私占皇厂”,要求将李削籍为民。叶向高对此直言“门户之祸,由是愈炽”。

3

挥泪拜奠昔日好友

到了万历四十年(1612)九月,李廷机已写了120多封辞职信,但皆石沉大海。无奈之下,九月十九日,李廷机辞朝返乡。叶向高亦为之言:“廷机已行,不可再挽。”神宗这才准许廷机加封太子太保致仕,并遣官护送其归乡。叶向高站在道旁,看好友的马车缓缓离去,轿帘被风掀起一角,露出李廷机斑白的鬓角。叶向高忽然想起十几年前,两人在金陵府衙相遇时的模样——那时李廷机的腰板还直得像根青竹,如今却弯成了弓。

万历四十四年(1616),李廷机卒于家,享年75岁,谥文节,特祠祀学宫。叶向高闻讯飞驰数百里来其墓下拜奠,后又作《祭李九我》一文,内称:“嗟夫!我公奄然逝耶。公与先人同选于乡,与高同第南宫,高以父执事公,公以弱弟蓄余。同官词林,同贰留曹,同入纶扉。三十余年,南北仕宦,无不追随。即论文对局,扬古榷今,无不契合。计海内交游,相知深而相聚久,未有若公之与高者……”墨迹在纸上晕开,像一滴未干的泪。二人相知之深、之厚,始为人晓。

第二年,李廷机的友人收集整理他的遗文准备付梓时,又请叶向高作序。叶向高慨然允诺。在这篇《序》中,叶向高写道:“言者,心之声,文之肖其人,岂不信哉!夫以李公之刻意操持,禔躬峻洁,一言一动皆禀于规程,惟恐有纤毫之瑕类,如其文之条辞……”再次向世人展示李廷机的清廉操守与高尚品格。

叶向高在内阁作为“独相”长达七年时间。但此时朝廷门户林立,党争日炽,一些派系利用“红丸”“梃击”“移宫”三疑案,互相攻讦。叶向高处在漩涡之中,独木难支。朝政出现“大僚空虚、考选沉滞、谪籍永锢、宣索过多、边饷靳发、矿税不罢”等诸多问题,叶向高虽殚精竭虑亦无力阻止颓势,遂萌退意。他不断上疏请求引退,一方面借此表达对朋党纷争的抗议,另一方面也是真的不堪重负。在成功举荐方从哲、吴道南入阁后,他终于在万历四十二年(1614)得到神宗的允许,致仕返乡。

4

因缘际会结识新友

万历四十四年,叶向高在泉州送完好友李廷机最后一程之后,顿感心灵空虚。此时,又一位泉州人何乔远(字穉孝,或称稚孝,号匪莪,晚号镜山)步入他的“朋友圈”。

叶向高与何乔远是同龄人,且同朝为官多年,但二人早年几乎没有任何交集。万历二十五年(1597),何乔远回籍治丧,厌倦官场的他就此里居泉州20多年。后来,何乔远在清源山醉月岩旁筑“镜山书院”授徒讲学、著书立说,吸引大批学子慕名而来。万历四十年(1612)起,何乔远着手修纂《闽书》,该书是明代继黄仲昭弘治《福建通志》之后又一部承前启后的福建史志。期间,何乔远曾想请内阁首辅叶向高为《闽书》作序,却被叶悬搁许久。因为当时叶向高对乔远并不熟悉,颇有顾虑。所幸,这点顾虑在叶向高与何乔远的弟子、礼部尚书林欲楫的一次“密聊”之后被打消。一天,林欲楫前去向叶向高“汇报工作”。刚说到一半时,叶突然插了一句:“何穉孝(何乔远)何如人也?”林马上答曰:“何师之文章气节,海内皆知之。其深于道学,人未必知也。”叶又在林的耳边低语说:“穉孝,吾未尝见其讲学。”意思是既然你把何乔远形容得像大师级人物一般,为何他不曾在京讲学?林对曰:“惟不讲道学,乃真道学耳。”聪明的林欲楫通过婉转的方式,传递自己的同乡何乔远是位“低调有内涵”的真学问大师这一事实。经过这次密聊,叶对何好感倍增,认为何“粹然君子也”。

万历四十四年(1616,丙辰年),叶向高在泉州祭拜过李廷机墓后,于该年秋天慕名前往清源山访胜探幽。他先是与友人到清源山大休岩拜谒唐代泉州首位进士、被后世尊为“闽学儒宗”的欧阳詹的读书室遗址。对泉州文化充满敬意的叶向高,在欧阳书室遗址追思前贤、感慨良多,抬头恰好看见石室洞外崖壁上有明户部主事李开芳于万历二十一年(1593)所刻的“高山仰止”四个大字,遂在此石左侧留下《友人怀游欧阳先生石室》诗刻。其诗曰:“天开石室自何年,小住旧居羡昔贤。一迳松风秋不断,半龛灯火夜长悬。夕阳温映岩前树,野宅霜凝竹外烟。尽醉莫言归路晚,为逢知己倍留连。”落款为:“万历丙辰秋叶向高。”

同年冬,叶向高又在南安洪有声、晋江黄国鼎、郭梦詹等人的陪同下,前往清源山镜山书院拜访何乔远。叶与何相谈甚欢,叶向高还特意在书院外崖石间留下题刻,上书:“万历丙辰孟冬朔日,大学士福清叶向高同洪工部有声、黄宫谕国鼎、郭太学梦詹,访何仪部乔远山房,到此手题。”此刻石迄今犹存。镜山书院之会,确立了叶、何二人的好友关系。此次来泉,叶向高游兴极浓,后来还与乔远到晋江紫帽山一游。何乔远的《镜山全集》中收藏有他自撰的《叶进卿相国来游泉州赋赠二首》。其一曰:“国朝廊庙盛平章,文雅但推怀麓堂。公自鉴湖无待乞,独凭鸠杖信行将。渔樵迹远同流俗,社稷心劳鉴上苍。紫帽清源环百里,大风东海起泱泱。”另一曰:“丞相无私断扫门,素交心事对忘言。总知汲引繇来切,未必泥涂不是恩。只问青山无恙否,私夸黄阁有人存。浮生鼎鼎徒为尔,千载堪留竹帛尊。”

5

沥血书状以告友灵

镜山书院相会后,叶向高欣然为《闽书》作序。在这篇《序》中,叶向高写道:“昔春秋时,列国纷争,孟氏所举有史者,仅鲁与晋、楚耳。鲁有夫子、丘明,晋有董狐、史墨,楚有左史倚相,是以有史。吾闽有何公,故有兹书。夫何公,圣人之徒也,何论董狐、左史辈哉!于是乃益见闽之为邹鲁矣!”叶向高认为,何乔远编撰《闽书》的功业,与历史上的著名史官相比也毫不逊色,不难看出叶向高对何乔远的欣赏。

后来的日子,叶向高与何乔远共同遨游了瑞岩山、灵石山、石竹山、黄檗寺、方广岩等名山古寺,二人肝胆相照。在黄檗寺,何乔远赋诗一首《游黄檗寺》:“黄檗名山只见山,我来不得一枝攀。心醒百丈吟吟笑,经读裴休得得还。”叶向高著有《苍霞草》。该书名与朱熹有关。朱熹的诸多诗句中都有“苍霞”二字,比如“危亭披豁对苍霞,策杖重来日未斜。”他也曾为福清市的灵石山题“苍霞”二字,后人于是建“苍霞亭”纪念,“苍霞晚照”成为福清八景之一。所以叶向高在出书时,便以这“苍霞”为名。何乔远在游玩灵石山后,赋得《苍霞追和叶相国韵》诗曰:“相国遗诗尚可寻,山僧藉此镇祇林。当时论岁年应少,晚节名书意自深。精舍一从随兴到,乱花不忍满头簪。高僧清事般般好,宁独庄严圣相金。”叶向高诗集《苍霞诗草》收录其诗《答何匪莪》,诗曰:“建礼从容说大仪,真怜直道在当时。身辞画省仍留草,家在青山合采芝。著作应窥金匮史,牢骚休读楚人辞。清源一卧无消息,传得琼瑶慰所思。”从诗中不难体会出叶向高对何乔远的关爱。二人到永泰县的方广岩览胜后,何乔远又作《方广岩追次叶相国韵》赠予叶向高,诗云:“坐我一丘管幼舆,浩然苏子飘凌虚。何来龙伯探龙洞,须作石人与石居。风泉极地一鲁缟,乾坤太古真蘧庐。倒垂钟乳恐尚软,开口急取蜜食如。”

不过,快乐的时光终究是短暂的。天启元年(1621),叶向高二度入阁为首辅。此时,叶向高身有“泄痢痔疡”之病,与何乔远罕有机会见面了。两年后,因阉党气焰嚣张,叶向高不愿与之同流合污,于是再度奏疏请辞。天启四年(1624),叶向高以太子太傅身份致仕。天启元年,何乔远也重获朝廷任用,起为光禄寺少卿,但同样恶与阉党同朝,天启三年(1623)他即以户部右侍郎致仕。

天启七年(1627),叶向高在家中猝然离世!噩耗传来,何乔远闻讯如遭雷击,悲痛欲绝。他为叶向高作《叶进卿太师诔有序》。该诔文称:“天启七年八月下旬,太师叶公薨于里第,于戏哀哉!镜山何乔远闻讣音五内摧裂,即负牲刍,望灵恸哭……”字字泣血,与好友哀别。

崇祯元年(1628),叶向高获赠太师,谥文忠。何乔远立马赶至叶向高的墓前,将此讯息告知老友,并赋《叶文忠墓下作》一文。文内称:“细雨来浇泪,斜风不散悲。惟余春草色,岁岁绿芳祠。”可见他尚未从失去好友的悲痛中缓过来。应叶氏家人所请,何乔远还为叶向高作《太师大学士叶文忠公行状》。此行状长达3万多字,堪称乔远的沥血之作,它再次将那位“两入中枢、独相七年、首辅四载”的强人叶向高,全方位展示在世人面前。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号