明代泉州名人书信的趣味表达

泉州西湖公园内的李贽塑像

南安榕桥中学设有“南安李贽纪念馆”

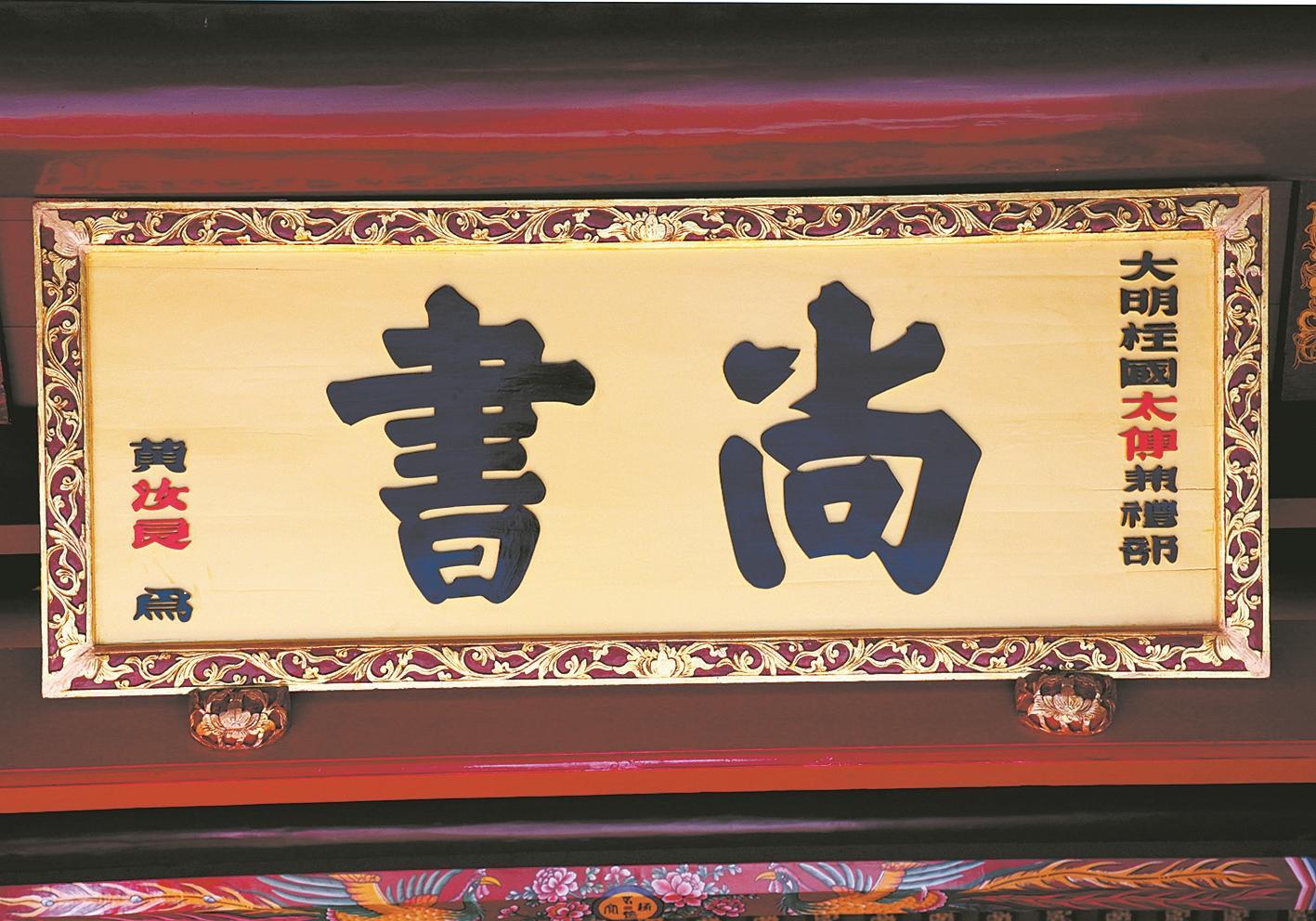

安平金墩黄氏家庙内的“尚书”匾额即为黄汝良而立

明时,黄汝良曾主持扩建安平金墩黄氏家庙。

《蔡文庄公集》中收录的蔡清像

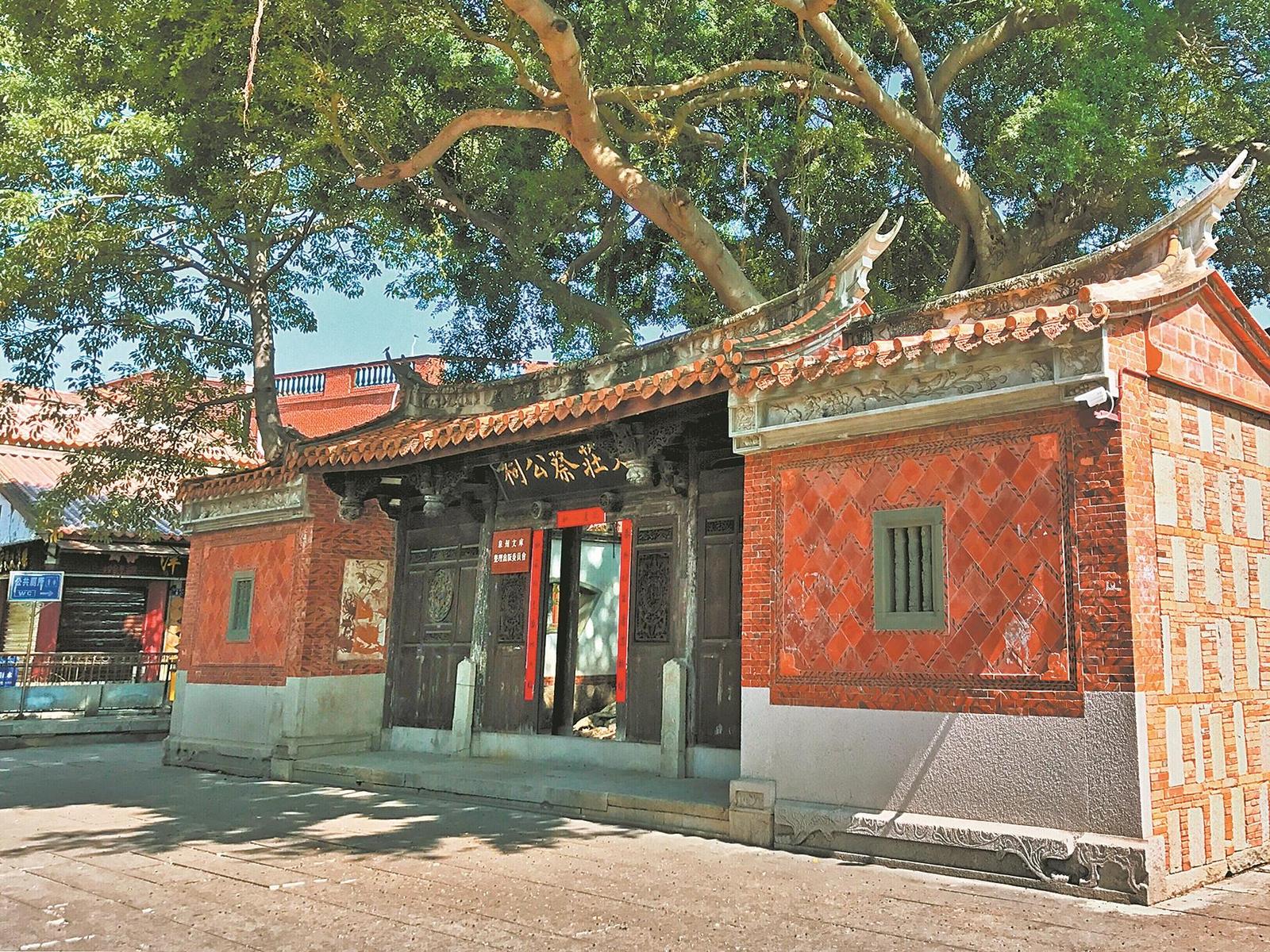

泉州府文庙广场一侧有蔡清祠

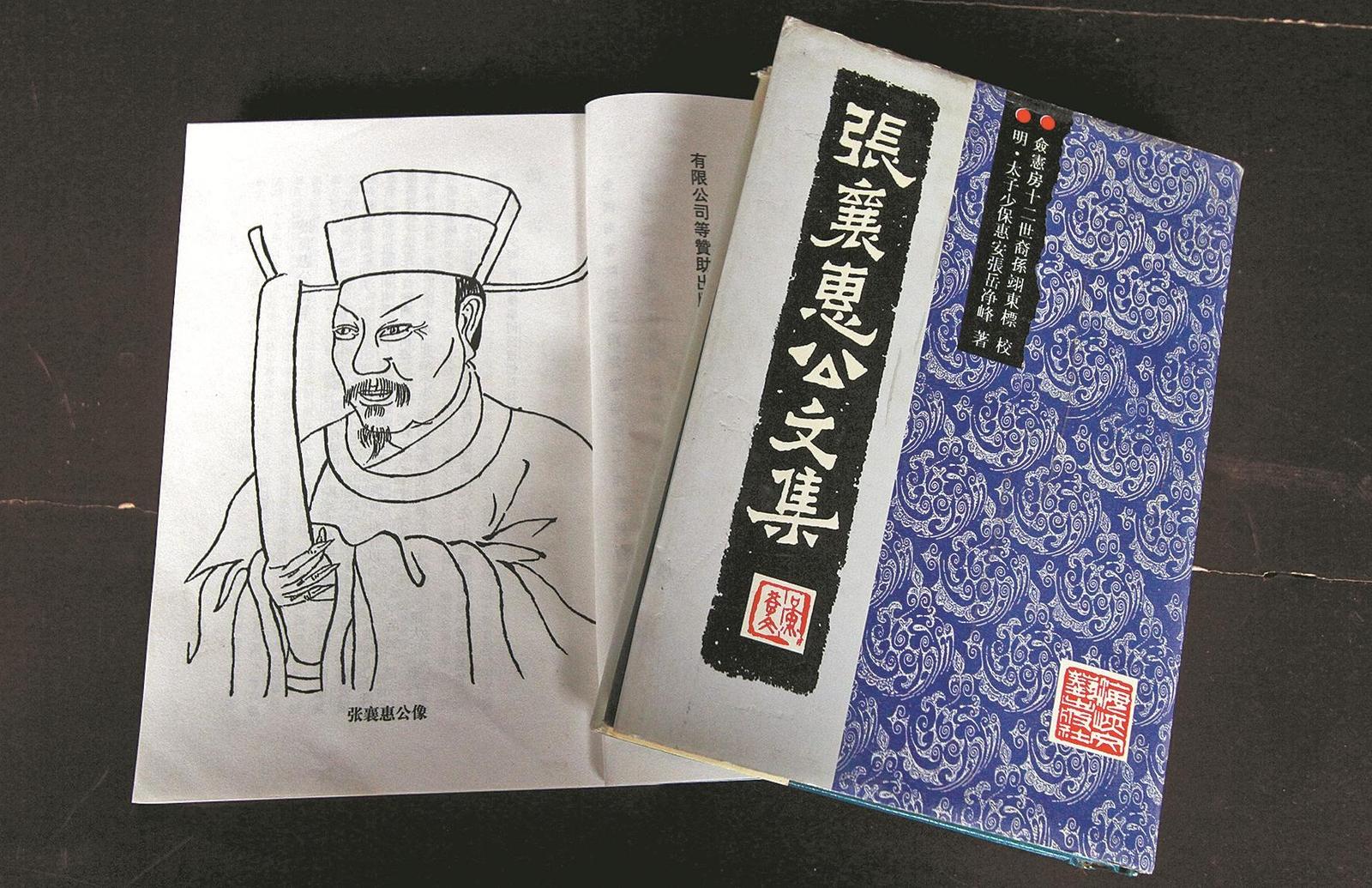

张岳像(陈小阳 摄)

张岳著述颇丰

核心提示

车马慢的古代,人们多数时候只能依靠鸿雁传书来传递讯息,书信因而承载了细腻的情感与温情的关怀。翻阅泉州古代名人的一些书信,字里行间,笔笔蕴含深意,也有某些趣味的表达令人会心一笑。品味这些书信,如同打开一扇通往古代世界的门,让人在淡淡墨香中得以重温古人的风雅与真情。□融媒体记者 吴拏云 文/图(除署名外)

还原真性情的李贽

明代泉州人李贽是中华文化史上二十五位思想大家之一。他率性真诚,与友人通信,往往笔到意随,倾怀而谈。明万历二十六年至二十七年(1598—1599),李贽在南京讲学。平时,他每到一处都会根据各地士子的兴趣设计讲学重点,如在山西沁水坪上村讲《大学》《中庸》,在山西大同讲《孙子》,在北京极乐寺与袁宏道等讲《净土》,这回到了南京则决定讲《易》。在此期间,李贽曾写信给好友、山西人刘东星之子刘肖川,尽力游说他来南京参加他们正在进行的讲《易》会。此信《复刘肖川》(收录于《焚书》)亦记录了李贽在南京讲学与生活的细节,十分有趣:

“尊公我所切切望见,公亦我所切切望见,何必指天以明也。但此时尚大寒,老人安敢出门。又我自十月到今,与弱侯刻夜读《易》,每夜一卦,盖夜静无杂事,亦无杂客,只有相信五六辈辩质到二鼓耳。此书须四月半可完。又其中一二最相信者,俱千里外客子入留都,携家眷赁屋而住近我永庆禅室,恐亦难遽舍撇之,使彼有孤负也。

我谓公当来此,轻舟顺水最便,百事俱便,且可以听《易》开阔胸中郁结。又弱侯是天上人,家事萧条如洗,全不挂意,只知读书云耳,虽不轻出门,然与书生无异也。公亦宜来会之,何必拘拘株守若儿女子然乎?千万一来,伫望!望不可不来,不好不来,亦不宜不来。官衙中有何好,而坐守其中,不病何待?丈夫汉子无超然志气求师问友于四方,而责老人以驱驰,悖矣!快来!快来!

若来,不可带别人,只公自来,他人我不喜也。如前年往湖上相伴令舅之辈,真定康棍之流,使我至今病悸也,最可憾也!读《易》辈皆精切汉子,甚用心,甚有趣,真极乐道场也。若来,舟中多带柴米。此中柴米贵,焦家饭食者六百余指,而无一亩之入,不能供我,安能饭客!记须带米,不带柴亦罢。草草未一一,幸照亮!”

倘若你是刘肖川,收到此信会是什么心情?首先,由于此前刘肖川曾以其父刘东星名义邀李贽北上会面,李贽便在信前真诚地表示很想见他们父子二人,两个“切切望见”流露出对刘东星父子的深切惦念。但也表示自己一方面是老人(当时已年过七旬),彼时又处于严冬时节,不便出门;另一方面又说出有远道而来的挚友特地住在留都(即南京)与自己论《易》,不能撇下他们。可见李贽对好友是一视同仁的。紧接着,李贽又开始尽力游说刘肖川来南京一聚。焦竑(即弱侯)是万历十七年状元,但醉心学问,弃官不仕,终成一代大家。李贽因而在信中将他称为“天上人”,并鼓动刘肖川前来与之结识,甚至不惜用“千万一来,伫望!望不可不来,不好不来,亦不宜不来……快来!快来!”这样喊话似的表述,足见其真心渴望好友能团聚一堂。但李贽同时直言不准带入非向学之人,即便是对方的亲戚朋友也不行,比如被他不客气地冠以“真定康棍”的家伙。此言一出,李贽爱憎分明的性格跃然纸上。

最后也是最绝的,李贽特别提到南京柴米很贵,所以提醒刘肖川如果来相会,一定要自备粮食。他还提到焦竑家吃饭的人口众多,不宜再添负担的客观事实。真诚是赢得他人信任和尊重的基础,李贽从不搞虚头巴脑的那一套,所以他敢说真话,也愿意对友人敞开心扉。“不带柴亦罢”则应是李贽“淘气”的表现,他当然不可能让友人从千里之外背着柴禾来相会,此句却也创造出了友人温馨的交流氛围。《复刘肖川》虽仅数百字,却一下子就把一个豁达开朗、真性情的李贽呈现在我们面前。

“暖男”蔡清的小心机

蔡清(号虚斋,谥文庄)是明代著名的理学家,官至江西提学副使、南京国子监祭酒。他十分重视培养人才,在泉州水陆寺讲学时,江南学子追随他学习者众多。古代文人素重礼仪,特别讲究礼尚往来。细看蔡清与亲友、师长、门生等往来的书信时,你会发现他特喜欢送礼!小扇子啊,小手帕啊,茶帖啊,常随书信一并附送,真是一个古典式的“暖男”。

明弘治十二年(1499),蔡清丁外艰。除服后,在给官员杨守阯(号碧川)的《寄碧川先生书》(收录于《蔡文庄公集》)中,他对杨守阯在自己丁艰期间给予的帮助表示感谢:“仰凭恩照,故敢及此。若不肖感德恋教之心,久而滋切,有不能自状者,非敢文也。”最后写道:“手帕二方,香茶二帖,奉表微忱。高祖墓表,尚乞留尊念,更容申谢。”恳切地奉上礼物,并请求杨守阯为自己的高祖撰写墓志铭。

在《与陆宪长书》一信中,蔡清先是致敬陆宪长:“视公向者一日了数十大公案,犹绰乎有余裕,人才相远何如也?愿益为国家、为苍生自保重。”随后抛出“礼包”:“附奉小书数册,手帕二方,殊不能尽下情。”真是有“礼”有据,想必收信之人,看了一定会乐开怀吧?

在《复李宗本书》中,蔡清写道:“自古凡未及一面,而辄以襟期相付与者,其气味类非人所知,而执事以施之清,拜赐厚矣……附杭笔四枝,墨一笏,扇一握。”也就是说他与李宗本两人还没来得及见上一面,但因为志趣相投,情谊深厚。李宗本有送“厚礼”给蔡清,而蔡清也回了笔、墨、扇等小礼物,这绝对是文人最有诚意的“邮件赠品”了。

在书信《寄萧山嫂》中,蔡清体恤萧山嫂要“保育幼孤,教训二女”,表示自己会节约开支,随时附寄钱银,“以助衣食之计”。最后在信末写道:“万乞情察外,有香一束,木棉布二疋,祭文一帖,奉祭兄灵。牲酒银伍钱,着克忠临时备用。言不能尽矣,惟内外诸亲列位前,乞一一引名拜意。”遥寄香束、木棉布和祭文,以表对兄长的祭奠之情,充满了人情味。

张岳迂回劝人有一套

惠安人张岳(字维乔,号净峰)是明朝中期大臣,曾任右副都御史,总督两广军务。他既是著名的政治家、军事家,还是理学家、文学家和方志学家,有“粤中廉能第一”和“闽中第一士子”的美誉。黄润(字以诚,号东石),是明朝晋江东石人,曾任松江知府。由于张岳与黄润是泉州同乡,又都是正德年间进士,两人出仕后互相亲善,最后还结成儿女亲家,故而他们间多有书信往来。

张岳《小山类稿》收录了张岳致黄润的多封书信。在一封《与黄东石》信中,张岳向老兄弟黄润诉苦道:“僻居无朋友之助,几成惰弃。想今眉宇,每切梦寐。”换成现代话就是:这里又没啥朋友,每天烦闷懈怠,人都快麻了。现在睡梦里都会梦到老兄你俊朗的面庞啊!虽略显夸张,却真情流露。

当时黄润在兵部任武选主事,张岳写道:“官曹清暇,日月新功,必有可以见教者,便中千万不惜。”看起来像是虚心向老兄弟求教。然而,笔锋一转,随后便“开导”起黄润来了:“大抵吾辈年纪渐老大,精力亦无多,切在于要紧处用工,如读书专治一经,打成片段,尽有受用。向在南宫读《易》,已有次第,后来能不间断否?此如日用饮食,顷刻不可放下。”意思是咱们现在岁数也大了,读书治学最好专注在一本经典上就好了,吃透里面的片段,也会很受用的。你在南京攻读《易》经时(黄润曾任南京刑部主事),已经很有头绪了,未来也要继续加油哦!就像每天都要吃饭喝水一般,绝对不能放下哈。看到这里才明白,前面张岳说想你、说想向你求教,原来都是在为后面的劝学作铺垫啊。要不怎么说他劝人有一套呢!

末了,张岳又总结道:“今人苦苦要去学诗学字,学文章声口,真所谓浪费精神,可叹也!”这里的“文章声口”就是“文章表述风格”的意思,张岳为了让老兄弟专注于学《易》,竟暗示他不要浪费时间去学写诗、写书法、写文章,这就多少有点偏激了。不过也从侧面反映出张岳在历经世事沧桑后,对学问本质的一种过人领悟。

黄汝良对挚友的鼓舞

黄汝良(字明起,号毅庵),明代晋江安海人。他幼承庭训,有着良好的礼教,加上天生聪慧好学,成年后渐为博学高才之人,最后官至明朝南京礼部尚书、太子太傅。黄汝良与他的同乡何乔远(字穉孝,号匪莪)交好,两人也有颇多书信交流。

在黄汝良的《河干集》中就有这么一封《与何匪莪少司徒》手札,信中先回忆二人的过往,感慨道:“忆昔与翁丈同砚席,同袍籍,同在朝,同归隐,已复同出山,同还山,冷眼世事,真如蕉鹿,正可付之一噱耳。”黄汝良其实仅比何乔远小4岁,却把他称为“翁丈”,算是敬称。二人同为万历十四年(1586)进士,故而交集良多。甚至在致仕后,两人一度又在天启元年(1621)同时起复为官,但后来受阉党猜忌,又一起乞归回籍。黄汝良连用6个“同”字,坐实了他们之间关系“铁”的程度。文中“蕉”通“樵”,“樵鹿”典出《列子·周穆王》,用来喻指梦幻事物。黄汝良是把他们两人过去的种种经历喻为一场黄粱梦,称二人致仕回乡,成了逸民退士,正可将这些过往付之一笑了。

紧接着,手札峰回路转地说道:“间者鼎革方新,弓旌屡下,以弟某之潦倒无似,误辱召纶,距意想所及。第粃糠已先簸扬,钟鼎定应登庙。翁丈宜敕舍人治装,方当大展经济,为昔日同事生色,幸甚。如弟则惟有自知止足,恳乞初衣,无敢冒叨,以忝知己也。”崇祯元年(1628),思宗朱由检即位,清算魏忠贤及其党羽,并且征召黄汝良入京,原职起用,所以黄汝良才称“鼎革方新,弓旌屡下”。并且谦虚地说自己只是先被扬筛出来的粃糠杂物,而何乔远这种大器钟鼎之人,更应再获重用。于是游说乔远放弃逸民身份,再度出山大展宏图。在这里,黄汝良用字遣词都非常讲究,由于朝廷率先征召了他而不是何乔远,所以他一直留心将自己摆在“下位”,从而鼓舞乔远的心志。果然不久何乔远便听从了汝良兄弟的劝说,在崇祯二年接受了朝廷的起用,出任南京工部右侍郎,与黄汝良共同续写了另一段晚明宦海故事。回看这封手札,依然让人感慨患难与共、荣辱同担的真挚友情。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号