泽被闽台的爱国廉吏仝卜年

仝卜年曾到惠安一片瓦山祈雨,图为一片瓦寺。

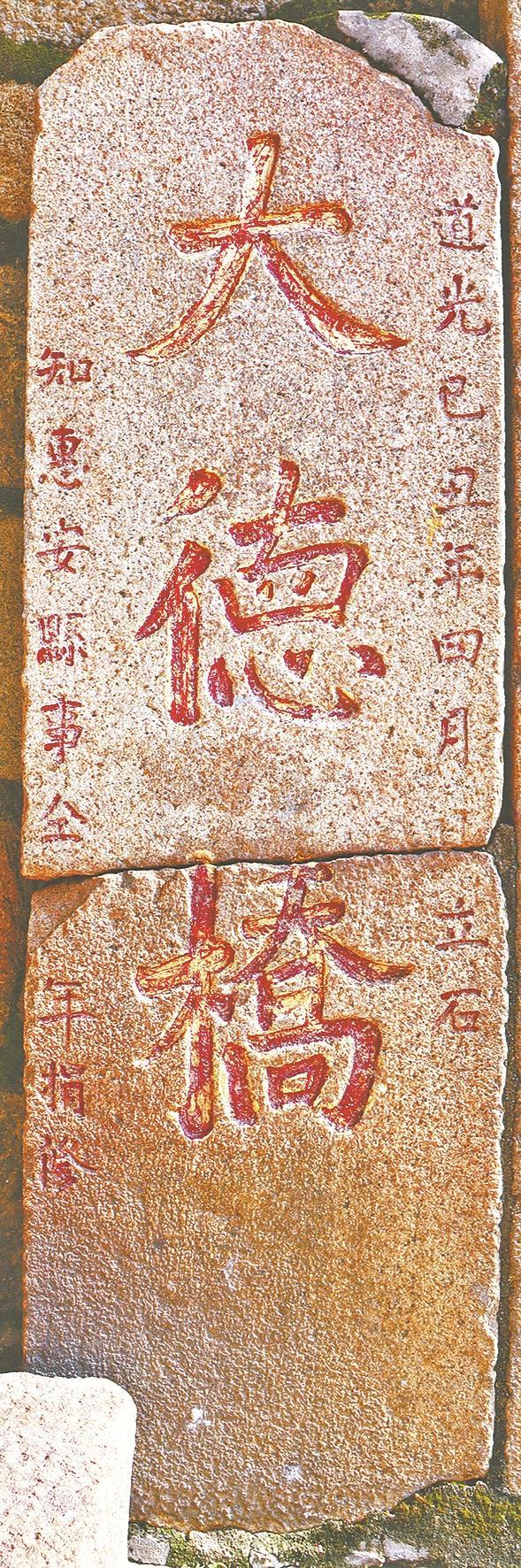

桥碑见证仝卜年捐修惠安大德桥

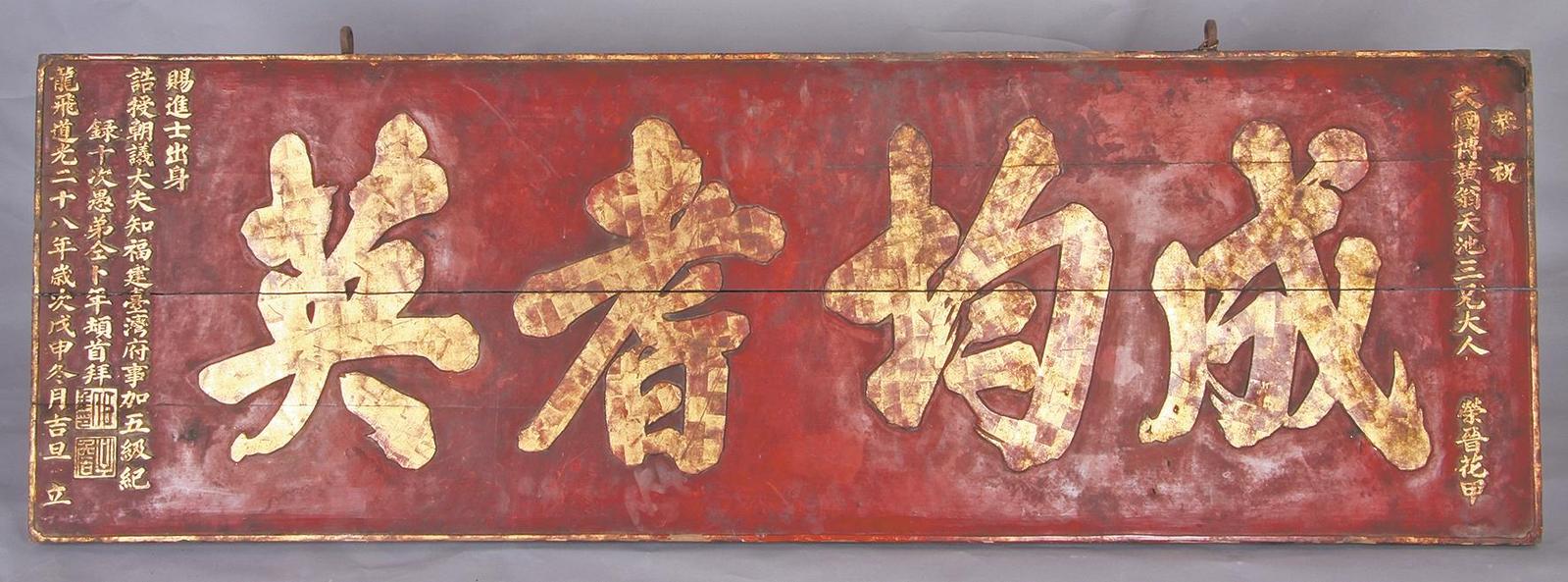

仝卜年题匾“成均耆英”现存厦门市博物馆

复制的“渥沛甘霖”匾悬挂在一片瓦寺前

惠安一中校园坐落在文峰书院旧址上

台湾宜兰昭应宫留存仝卜年题写的对联

清代道光年间,山西进士仝卜年曾任惠安知县,在当地建学宫、修城池,百废俱举,获得百姓赞誉。他后来迁任台湾知府、台湾兵备道(台湾地区最高文职官员),在台湾任职时间长达18年,大力发展当地民生、文教事业,抵御侵犯台湾的外国势力,为维护台湾地区社会秩序的稳定作出了积极贡献,堪称一代爱国廉吏。

□融媒体记者 吴拏云 通讯员 林达伟 文/图

倡建学宫

作育桃李

清道光七年(1827)的一天,惠安奎巷王氏宗祠鞭炮齐鸣,全村雀跃,惠安经营“盛珍号”五谷行的村民王种德在众人拥簇下,喜气洋洋地从惠安县衙礼房公差手中接过一份黄色龙纹的“录”。这是从福建总督部堂颁发下达的一道公文,授予了王种德九品职衔荣誉。王氏族人将此“录”高悬在王氏宗祠大厅上方,并鸣放“马蹄枪”三响以示感谢朝廷恩荣。一介布衣缘何能够受到朝廷表彰?这要从王种德响应惠安仝知县倡议献地兴学说起。

惠安自古学风兴盛。在清代道光年间,惠安县岁试童生达到3000人,县衙西侧的旧学宫“螺阳书院”已不堪容纳。每逢官方举行“县试”时,往往要借用书院周边的民居作为临时考场容纳考生,长久以来,官府和老百姓都甚感不便。有鉴于此,道光六年正月甫上任惠安知县的仝卜年发起兴建新学宫的倡议,此举立刻得到惠安全县士民的积极响应。惠安进士孙珩在《新设惠安县文峰书院兼考棚记》中说:今侯(仝卜年)“鼓一邑士民之力,以成此举也,屠宰佃渔之夫,无不踊跃捐输”“都人士奋于义而激于公也”。不出数月,仝知县和孙珩等人便顺利筹集了2万多两白银,惠安人将深植于思想中的“地瘠栽松柏,家贫子读书”理念化作了实实在在的身体力行。

经仝知县等人踏勘,惠安新学宫选址于惠安县城东郊南埔山,这片土地正是附近奎巷王氏村民的田产。平素急公好义的村民王种德听闻仝知县要兴建新学宫,慨然将自己在南埔山的12丘土地无偿献出。此举令仝卜年大为感动,迅速将商人王种德的献地兴学义举上报福建布政使魏元烺,魏元烺授予了王种德“登仕佐郎”的职衔,于是就有了本文开头的一幕。

在全县官民合力下,一座占地数十亩、规制完备的建筑拔地而起,“试士之室六十有二,育才之室五十有八。斋舍、讲堂、藏书楼、文昌阁、朱子祠、园囿台沼毕具”。新学宫前后三层,中为讲堂,堂左右书房180间,东西两廊分建考棚,设号桌3400余号作为考试之地,这便是对惠安文化教育事业产生过重要影响的“文峰书院”,它兼具书院与考场的功能,直到清末废除科举,近80年间,文峰书院培育出多少人才已指不胜屈。

从道光六年到道光九年,前后4年间,仝知县全身心投入文峰书院的谋划和建设。道光己丑(1829)秋,在即将离开惠安之际,他一口气写下了八首诗,自称用于勉励文峰书院的学子们,字里行间也流露了自己的艰辛及欣慰:

“卜基几度费经营,苦志何期事竟成。却笑断塍荒垄畔,而今也有读书声。”(仝卜年《八绝》之一)

自仝卜年倡建文峰书院至今,近200年时光流逝,文峰书院在不同历史时期经历了“文峰学堂”“私立文峰小学”“惠安县立中学”等角色演变,而今惠安一中校园正是坐落在清代文峰书院的旧址上。在学子们的琅琅书声中,可曾还有人记起这位前贤?

武圣故里 寒门隽秀

仝卜年(1781—1848),字子詹,号磵南,山西平陆县人(今属山西省运城市)。位于山西境内南部的平陆县北依中条山,南面黄河,历史悠久,是中华古文明的发祥地之一。东汉末年,距平陆县数十公里的解州镇常平村,诞生了一位家喻户晓的历史名人,就是被后世尊为“武圣”的关羽。而今平陆县与解州镇同属于运城市所辖,仝卜年与关羽虽相距千年,亦可谓“同乡”。关羽的贴身部将周仓,也是平陆县人氏。

乾隆辛丑(1781),仝卜年生于平陆县辛店村一个清贫的农家,据说他七岁丧父,幼年与母亲相依为命,放牛为生。但是乡人很快发现,这个放牛娃在读书方面展示了不同凡俗的表现。清代《平陆县志》记述他“幼而岐嶷,读书目下数行,稍长为文甚奇,性孝友,家贫好学,识者器之。”对“家贫好学”的仝卜年产生过影响的人中,就有器识他的启蒙老师赵利宾。塾师赵利宾治学严谨,培养出诸多人才,身后被平陆人记入了县志:“赵宾利,字国光……教授生徒,孜孜不已,一时名士多出其门……”仝卜年在赵先生的传授下,打下了扎实的文章基础,更是滋养其树立了“治国安邦”的远大抱负。后来功成名就的仝卜年为老师赵宾利立碑,私谥以“文穆先生”誉之,此是后话。

嘉庆庚午(1810),仝卜年不负众望,高中举人,又在次年辛未科(1811)的会试中联捷成进士,此时他31岁,正是施展一腔抱负的年纪。嘉庆十八年(1813),仝卜年等来了任他为广东省肇庆府高明县知县的任命,但他到任后不久却接到了母亲病故的噩耗,根据官场惯例,仝卜年卸任回到山西老家丁忧。从他写下的“孤舟何处宿,夜雨不堪听”(仝卜年《潇湘夜雨》诗)句中不难看出此时的落寞心境。

四载螺阳 海隅春风

道光三年(1823),43岁的仝卜年再度被任命为福建宁化县知县,在闽西山区宁化县为官一任后,调任闽南沿海的惠安县,仝卜年轻车简从于道光六年(1826)正月走进了惠安县衙。

那段日子里的仝卜年如同“基建狂”一般,在惠安展开了一系列热火朝天的“民生工程”建设。除了在惠安修建“文峰书院”,他在惠安做的另一件大事,是修惠安城。

惠安县城垣始建于明代嘉靖年间,清乾隆十六年(1751)知县徐德峻、黄彬相继修葺,经历数十年后又被水冲裂。嘉庆年间,知县郑鍷、叶秉礼先后勘工,受制于种种因素,也一直未实际修治。仝卜年见城垣颓裂愈甚,遂集议重修。他亲做表率捐出自己的薪俸,率巡检杨维城及本县举人曾师洙捐输,倡议士民踊跃捐金修城,共募得白银2.3万两。这项浩大的修城工程历时3年,于道光九年竣工。如今保存在惠安县博物馆内有一方道光丁亥年仝卜年修城时候的惠安县北城门碑额“斗北望京”,见证了仝知县筑城卫民的这段历史。

除了修建文峰书院、修城池,据清代《惠安县志》记载,不知疲倦的仝卜年还捐修了惠安县城南北两营房、各铺塘房七所、洛阳汛营房、县北涂岭大德桥……道光八年夏,惠安大旱,他率众登上惠西一片瓦山上“祈雨”,或许是巧合,竟然真的下了一场缓解旱情的及时雨,在一片瓦寺留下一方“渥沛甘霖”的匾额。

“四载螺阳笑滥竽,心劳抚字愧才迂。手培桃李三千树,赢得春风遍海隅。”(仝卜年《八绝》之一)

四载时光匆匆流逝,新的任命又催促这位“父母官”启程了,给惠安留下诸多建设的仝卜年以此诗作别惠安百姓,也是他在四年“螺阳”任上(惠安古称螺阳)的自我评价。在惠安施政的功过是非,任人评说,可堪告慰自己的是“手培桃李三千树,赢得春风遍海隅。”

调噶玛兰 政简刑清

道光十一年(1831),仝卜年升任台湾噶玛兰厅通判,由此开始了他与台湾这方土地长达18年的不解之缘。噶玛兰,即今天的台湾宜兰地区,地理上三面环山,东临大海,如今已是台湾著名的旅游风景区。而当年仝卜年到任时的噶玛兰仍处于半原始状态,当地民风彪悍,械斗成风,盗匪猖獗,社会极不稳定。仝卜年见此情况,迅速查明惩治了当地十数名不法之徒,显示了其施政的“铁腕手段”。据《噶玛兰厅志》记载,“由是根株尽绝,政简刑清,盖其(仝卜年)为治若神明,内外不敢欺”,为当地百姓安居乐业创造了良好的条件。

在噶玛兰社会环境逐渐稳定下来后,针对当地落后的生产力和文化水平,仝卜年又力抓当地生产和教育。直到道光年间,噶玛兰地区尚未掌握烧窑制砖技术,当地人的住所仍是原始的茅草屋,每年因此火灾频发,造成极大的灾患,居民区“大者数百间,连年不戒于火”。仝卜年出资招募工人,在当地设置砖窑引进技术生产砖瓦,再将砖瓦以平价售给百姓,让百姓以砖瓦的建筑材料替换茅草木料建造房屋,第二年当地的火灾隐患就平息了。《台湾通志》载“卜年精敏,百废俱举,之筠务安民,守旧不扰”,评价噶玛兰通判仝卜年与继任的叶之筠“俱称循吏”。仝卜年“所关于地方与利于民者无不为”,在噶玛兰通判任满后,当地士绅百姓“相率吁请留任”,请求闽浙总督程祖洛将仝卜年留任当地。程祖洛了解仝卜年为官廉明,允准了士绅们的请求。今台湾宜兰市五谷庙里,仍保留着噶玛兰百姓为通判仝卜年立的长生禄位牌。

噶玛兰地区因读书人少,童生历来依附淡水学宫每科取进一个名额,仝卜年认为噶玛兰童生长途跋涉到淡水厅赴考,考生要承担沉重的路费,有的人就因此望而却步,不参与考试,导致噶玛兰的科考成绩始终不见起色。他决定从当地的书院经费之内,根据童生名额予以公费补贴,于是噶玛兰童生踊跃争赴淡水厅学宫考试。不数年间,童生每年考中秀才的人数大大增加了。仝卜年为噶玛兰的文教事业作出了突出的贡献。

台湾宜兰市昭应宫现存仝卜年题写于道光乙未年(1835)的一副楹联:“海不扬波,万国梯航归帝版;民皆安堵,一方乐利仰神功”。文辞寄托了作者心怀百姓的美好愿景,也留下这位远道而来的山西进士的翰墨风采。

鞠躬尽瘁 献身台湾

在台湾那些岁月,已步入晚年的仝卜年为治理台湾夙兴夜寐,殚精竭虑。十余年间,他从噶玛兰通判,到台湾海防同知、台湾知府,再到升任按察使衔福建分巡台湾兵备道(台湾地区最高文职官员),可见清廷对他的倚重及对他治台成绩的认可,毕竟“台湾系海外严疆,民番杂处,事务殷繁,道员为全台主政,非精明干练,才守兼优之员难期胜任”(闽浙总督赵慎畛语)。在彰化县,有不法之徒结党于壶芦墩,聚众至万人,械斗一触即发。仝卜年事先得知消息后亲自率兵一昼夜急驰二百余里,弹压解散。道光二十五年(1845)六月,台湾飓风大作,暴雨连日,淹毙居民三千余人。知府仝卜年不待雨停,亲自赴灾区查明各地受灾情形,动用义仓谷米千石,运赴各乡分别赈济灾民。鸦片战争之后,英国人的战舰时常骚扰台湾,仝卜年曾数次协同台湾总兵达洪阿率兵击退入侵的外国势力,巩固台湾海防,捍卫领土主权。他在台湾整顿吏治,严管属下官吏,有多名知县遭到他弹劾而被革职。台湾总兵达洪阿、兵备道姚莹在《防夷奏疏》中称誉仝卜年“素得民心,办事结实”。

道光二十七年(1847),闽浙总督刘韵珂亲临台湾巡视,时任台湾知府仝卜年呈上近六千言的《上刘玉坡制军论台湾时事书》向总督进言,亟陈台湾时弊,他希望“藉将十余年来地方之凋敝、民风之颓坏、吏治之废弛、属僚之苦累,得以转移崇朝”。他在文中提出“台湾现在情形,有应覆奏更正者二、有应奏请量为变通者四、有应亟加整顿者三、有应设法筹补者一”,针对台湾地区凤山县设制,台湾县、嘉义县划界、官员移交、屯租等方面提出了一系列建设性的意见,对台湾的殷殷忧切,溢于言表。他与台湾兵备道熊一本共同向总督刘韵珂提议,力主开垦台湾内山番地,认为此举既可获得大片土地良田,又可安置当地“游民”从事生产耕作,每年增加的粮食产量“以充设官戍兵之费,绰有余裕”。刘韵珂向道光皇帝回奏中称“熊一本、仝卜年历任台湾又皆数十年,凡海外一切利弊,无不了如指掌……”史载,仝卜年“所在锄奸剔弊,百废俱举……历任五县、二厅、一府、一道,所至建学校、修城垣、抚流亡,折疑狱、剔奸宄,皆以最报。”

道光二十八年(1848)冬,时任台湾知府兼台湾兵备道的仝卜年“以劳瘁卒于官,通台惜之”。此前,因老病缠身,难以再支撑繁重的公务,他曾几度向福建督抚请辞归乡,均未获准。他只能遥望北方,喟然长叹,以诗遣怀:

祖居古虞条西北,吏人在台何时归?

爬山涉水数千里,鞠躬尽瘁映丹心。

与此同时,在台湾对岸数千里之外,与他同科考中进士的林则徐在被革职流放伊犁的途中写下“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”。这何尝不是一代爱国廉吏仝卜年的心声!

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号