李贽两位“特殊”的好学生

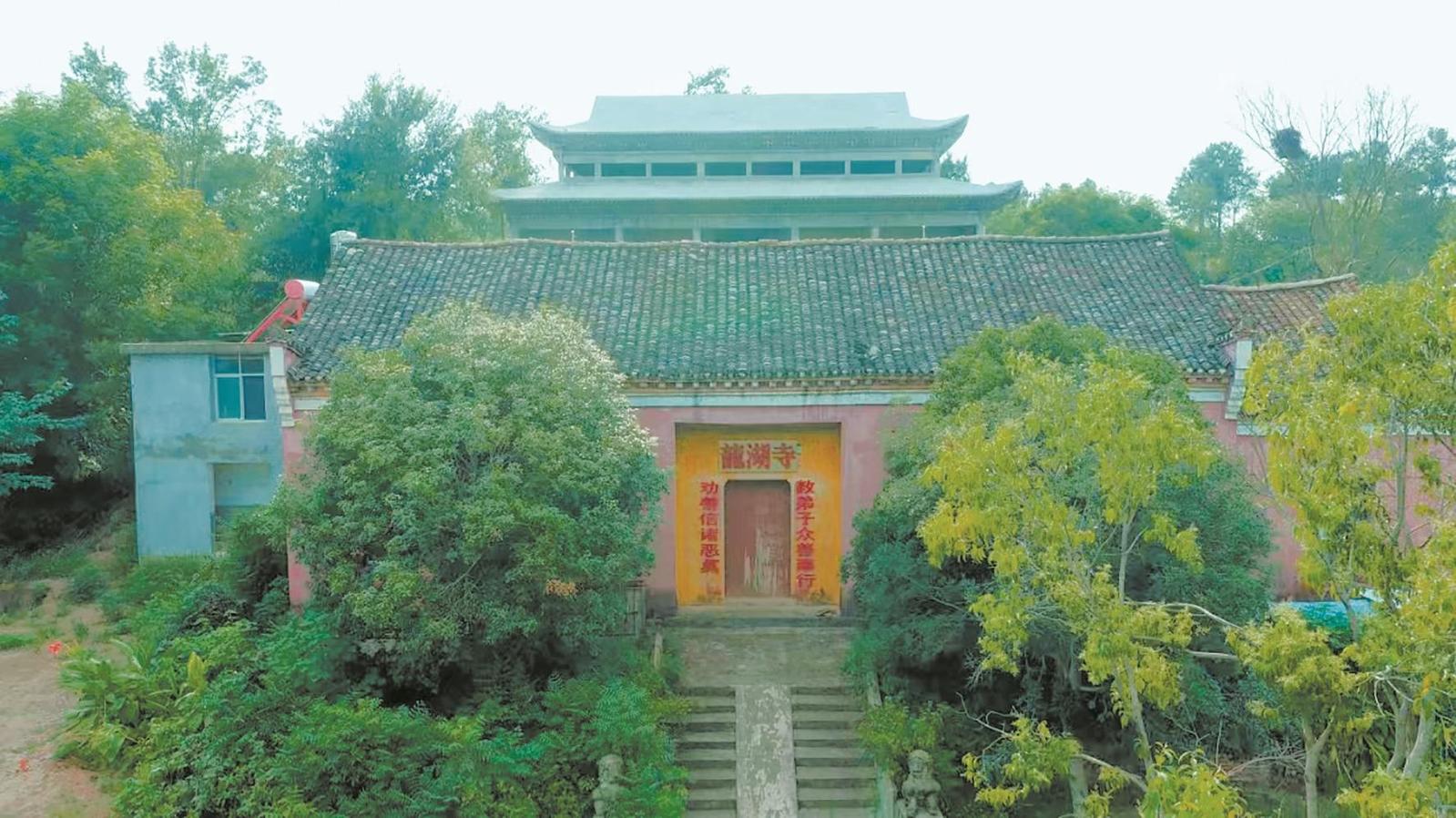

麻城龙湖寺

湖北麻城柏子塔巍峨挺拔

李贽寓居之地麻城市阎家河镇风光

俯瞰阎家河镇的油菜花海,不知当年李贽是否也见过这景色。

麻城龙湖附近的唐王洞是知名文化景点

核心提示

明万历八年(1580),李贽辞去姚安知府职务,应著名理学家耿定理之邀,来到位于湖北黄安的耿家“天窝书院”著书讲学。然而,天不遂人愿,李贽来耿家不到四年,耿定理就病逝了。之后,李贽被迫离开黄安前往麻城。在麻城,他与后来的两位弟子频繁交往,一段殊缘就此展开……

与丘长孺“一见莫逆”

耿定理临死前,抓住他兄长耿定向(时任左副都御史协理院事)的手说:“大哥!我恳求你在我死后,能仍像对我一样关怀卓吾(即李贽),至少不要陷害他!大哥,我拜托你啦!”耿定向看了看围在床头的众人,回答说:“子庸,你放心吧,为兄答应你就是了!”

可是,耿定理死后,李贽和耿定向的对立白热化了,势不两立。在耿定向暗里怂恿下,同在书院讲学的吴少虞攻击李贽教坏了耿家子弟,还说:“楚倥(耿定理)放肆无忌惮,皆尔教之!”李贽批驳说:“楚倥‘眼空四海’,而又肯随人脚跟走乎?我倒很清楚,你少虞一言一行,皆自耿公来,你是耿门的一条狗!”

吴少虞的话虽侮辱性和伤害性极强,却基本是事实,因为李贽来此讲学,只为了收徒传灯,抛弃“宋明理学”的那一套害人的“假道学”,引领弟子与时俱进,走出一条新路来。李贽感到“天窝”并非久留之地。正当他失望的时候,麻城友人周友山、周柳塘、丘长孺、杨定见等邀他到湖北麻城讲学。李贽便欣然前往。

著名学者沈德符在《万历野获编·卷二十七·二大教主》中说:“温陵李卓吾,聪明盖代,议论间有过奇,然快谈雄辨,益人意智不少,秣陵焦弱侯、泌水刘晋川皆推尊为圣人。流寓麻城,与余友丘长孺一见莫逆。”

丘长孺何许人也?丘长孺的父亲是万历初年轰动士林的风流才子、潮州太守丘齐云,崇尚王阳明心学。受家庭影响,丘长孺从小也对科举晋身之路鄙夷不屑,放浪不羁。李贽在《焚书·八物》中评价丘长孺时写道:“丘长孺、周友山、梅衡湘者,固一见而遂定终身之交,不待再试也……若丘长孺之在麻城,则麻城诸俗恶辈直视之为败家之子矣。吾谓周友山则世之所称布帛菽粟是也,其不知也宜也。梅衡湘则古今所称伯乐之千里马,王武子之八百骏是也,其不知也亦宜也。若丘长孺虽无益于世,然不可不谓之麒麟凤凰、瑞兰芝草也。据长孺之为人,非但父母兄弟靠不得,虽至痛之妻儿亦靠他不得也。盖但妻儿靠不得,虽自己之身亦终靠他不得。其为无用极矣。然其人固上帝之所笃生,未易材者也。观其不可得而亲疏敬慢也,是岂寻橙伦可比耶!故余每以麟凤芝兰拟之,非过也!”

李贽眼高,性情孤傲,交友偏狭,给丘长孺“麟凤芝兰”的评价,在他一生中绝无仅有。

《金瓶梅》作者或为丘长孺

丘长孺思想叛逆。在伴李贽读书中,其思想又更进一步,特别是李贽在龙湖对《水浒传》《西厢记》《琵琶记》的研究和所撰写的《童心说》对丘长孺产生了极其深刻的影响。丘长孺的好友袁宏道说:“丘郎所喜者,豪侠之客、妖冶之容、山水之胜,不与他长期亲密接触,是很难看过究竟的。不说别人,就是我弟兄三人在他面前也逊色呢!读他的诗,无一字不佳,五言七古及诸绝句,古质苍莽,气韵沉雄,独往独来,自舒其逸,真是作者。当为诗中第一,现在第一,我辈实难企及!这是为什么呢?俗众都亦步亦趋地跟着古人走,而他不模仿任何人,只写自己的心性,率性而为。我从长孺身上方才悟得:诗之奇、之妙、之工、之无所不极,一代盛一代,故古有不尽之情,今无不写之景。然则古何必高,今何必卑哉!不知此者,决不可观丘郎诗,丘郎也不须与他们交流!”可以说,丘长孺思想及其文学实践都是在李贽思想影响下产生的。

丘长孺还是大金吾刘守有的女婿。刘守有因其祖父兵部尚书刘天和“武荫”袭职,进入王朝核心,掌印锦衣卫十余年,也是张居正有力支持者。在张居正遭清算后,刘守有也日渐失势。也正是这时,李贽来到麻城龙潭湖芝佛院。近年,麻城学者经长期研究认为,“兰陵笑笑生”即丘长孺,他将在岳父刘守有家的所见所闻写成《金瓶梅》。新发现的《麻城县志·康熙本》(手稿)有丘长孺生平小传更能证明这一点:

丘坦,号长孺,少有俊才,励志学古,丙午武举会元,征歌学诗,耽情游览,为乡先生。长孺儒雅,风流命世,喜豪侠之客,妖冶之容,山川之盛。读书如父,“笑竹蒲之犹系”,挥洒少年场,笑抛千金,笑游南北,笑品惠山泉,笑施义冢,笑选歌妓,笑立名石,笑让美姬。时称“笑笑生”,与温陵友善,得其心。著书隐其名而传世焉。

与丘长孺相友善的多为“公安派”朋友圈,如“公安三袁”、陶望龄、谢肇淛、董思白、许筠(朝鲜)、潘之恒等,还有刘承禧、冯梦龙、刘东星、梅国桢、僧无念、汪可受、李长庚、彭好古等,多是《金瓶梅》早期传抄者(详见《北京科技大学学报·社会科学版》2016.6期和2017.3期《金瓶梅作者是谁》)。多重线索交集所呈现的历史事实十分清晰。

毛主席曾说:“《金瓶梅》是《红楼梦》的祖宗”。如果《金瓶梅》确为丘长孺所作,仅从《金瓶梅》对文学产生的深远影响看,丘长孺不愧是李贽的好学生。

师生同为《水浒传》“狂热粉丝”

李贽还有一位好学生——杨定见。

杨定见,字凤里,湖北麻城人,是住在龙潭湖边的一个秀才,未取得功名,却是位很有胆、才、识的文化学者,尤喜研究《水浒传》。他治学刻苦,益坚益励,努力发挥自己的专长,是明代藏《水浒传》原本最多的藏书家。

李贽与杨定见的关系十分密切。在《焚书》《续焚书》中,涉及“杨定见”的书稿有数十篇;即使李贽外出巡游,两人也书信不断。李贽曾说:“如杨定见、如刘近城……直至今日,患难如一,利害如一,毁谤如一。”又称赞杨定见“十年相守如兄弟”。李贽还在《三蠢记》里称杨定见、僧无念和他自己,同是麻城山中三蠢物,故作《三蠢记》,并指出“若能不恨我,又能亲我者,独有杨定见一人耳。”足见在李贽寓居麻城龙潭湖的数年中,杨定见“事卓吾先生”不离。

李贽与杨定见有个共同爱好,就是都十分喜欢研究《水浒传》。但是,当时流传社会的“梁山泊故事”有很多,关于《水浒》的本子也有好几个,但并不统一。杨定见家各种版本都有,其中最好的版本就是“郭武定”百回本,俗称“郭本”。当时,李贽认为这个本子是最好的。他所评点并作序的就是这个本子。因为这个本子是将明初罗贯中编写的《水浒》和嘉靖时托名“施耐庵”编写的《水浒》合二为一,取长补短,是“梁山泊故事”之集大成者,大大好于其他版本。内容上,写了“征辽”“征方腊”。李贽因此认为是“施、罗二公”写的。后来人也据此认为他俩是同时代的人,联手合作,或认为是元代的人。其实,他俩并不同时。施、罗是明人而非元人。

杨定见在自己的百二十回《水浒传》前写的《忠义水浒传小引》中说:

“吾之事卓吾先生也,貌之承而心之委,无非卓吾先生者。非先生之言弗言,非先生之阅弗阅。或曰狂,或曰癖,吾忘吾也,知有卓吾先生而已矣。先生殁而名益尊,道益广,书益播传。即片牍单词,留向人间者,靡不珍为瑶草,俨然欲倾宇内,猗欤盛哉,不朽可卜已!然而奇其文者十七,奇其人者十三,叩尔胸中,则皆未有卓吾先生者也。

自吾游吴,访陈无异使君,而得袁无涯氏。揖未竟,辄首问先生,私淑之诚,溢于眉宇,其胸中殆如有卓吾者。嗣是数过从语,语辄及卓老,求卓老遗言甚力,求卓老所批阅之遗书又甚力。无涯氏岂狂耶癖耶?吾探吾行笥,而卓吾先生所批定《忠义水浒传》及《杨升庵集》二书与俱,挈以付之。无涯欣然如获至宝,愿公诸世。吾问:‘二书孰先?’无涯曰:‘《水浒》而忠义也,忠义而《水浒》也。知我罪我,卓老之春秋近是。其先《水浒》哉!其先《水浒》哉!’吾笑曰:‘唯,唯!非卓老不能发《水浒》之精神,非无涯不能发卓吾之精神。吾之事卓吾先生最久,而无涯之得卓吾先生乃最深,吾愧无涯矣!然无涯非吾,亦谁能发无涯之精神者?吾不负卓吾先生,无涯亦不负吾兹游也!’于是相视而笑,煮茶共啜,取卓吾先生叙《忠义水浒传》文,同声读之。胥江怒涛,若或应答。吾忘无涯矣,无涯忘吾矣,知有卓吾先生而已矣!

楚人凤里杨定见书于胥江舟次。”

《小引》记录了许多珍贵的历史事实。杨定见不但是卓吾的弟子,也是其生活物资的供给者之一。当李卓吾七十四岁高龄时,麻城地方官吏怂恿流氓以“逐游僧,毁淫寺”为名,把李卓吾居住芝佛院拆毁了,甚至把李卓吾准备的藏骨灵塔也捣毁了,亏得杨定见设法事先将李贽转移到河南黄蘖山中,才免于大祸。

这期间,杨定见又多次往返于麻城与黄蘖山之间照顾李卓吾先生。李卓吾迫害致死后,杨定见也受到了牵连,但他还是冒着极大风险,担着身家性命,一直珍藏着李卓吾的《水浒传》评本。

为文学史留下煌煌巨著

万历三十六七年间,杨定见将自己改编并经过李卓吾评点的百二十回《水浒传》带到江浙吴中,先找到吴县县令陈无异(字寄生、号石泓,万历三十五年进士,麻城人),又找冯梦龙、袁无涯和许自昌商量出版事宜。大家“相与校对再三”后并附上《(癸辛)杂志》《(宣和)遗事》,“精书妙刻”,终使《李卓吾批评忠义水浒全书》得以在万历四十二年(1614),即李贽去世12年后出版问世,其经过被许自昌详细地记载在《樗斋漫录》卷六中:

“顷闽有李卓吾名贽者,从事竺干之教,一切绮语,扫而空之。将作为《水浒传》者,必堕地狱当犁舌之报,屏斥不观久矣。乃愤世疾时,亦好此书,章为之批,句为之点,如须溪沧溪何欤?岂其悖教而逞机心,故后掇奇祸欤?李有门人(即杨定见),携之吴中。吴士人袁无涯、冯犹龙等,酷嗜李氏之学,奉为蓍蔡,见而爱之,相与校对再三。删削讹谬,附以余所示《(癸辛)杂志》《(宣和)遗事》,精书妙刻,费凡不赀,开卷琅然,心目沁爽,即此刻也。其大旨具李公序中,余屑屑辨驳,亦痴人说梦尔。”

袁无涯,字叔度,号无涯,苏州人(祖籍徽州新安),自称袁中郎门生,为书林中之白眉,其刊书之所称“书植堂”,公安三袁的集子,大多为他所刊行,对袁中郎执弟子礼。李贽与袁无涯也有深交,其《焚书》初刻本,也是由他出版的。

杨定见的《新刻李氏藏本〈忠义水浒〉全书》也同时在苏州出版,且刻印精妙,在全国十分畅销,成为流传至今的唯一的百二十回本《水浒传》。

杨定见将《水浒传》演为百二十回繁本的功绩,就在于他将众多简本集撰成长篇章回体小说,使得半成品小说升华飞跃,质变为超一流规模宏伟的精品巨著,还写出了投降的恶果,提出了农民起义应向何处去的重大历史问题,为我国文学史增添了一颗光耀世界的璀璨明珠。

李贽是思想家,丘长孺和杨定见是实践者。同《焚书》《藏书》一样,《金瓶梅》和百二十回《水浒传》将在中国思想史和文学史上熠熠生辉。

翰林院修撰焦竑说李贽可“坐圣门第二席”。那么,师事于李贽左右的当是丘长孺和杨定见。丘长孺、杨定见真是李贽的好学生。

(刘宏/文 肖小芹/图)

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号