明初泉南理学先贤李绍二三事

发布日期:[2025-03-07] 阅读人:1637 字号:

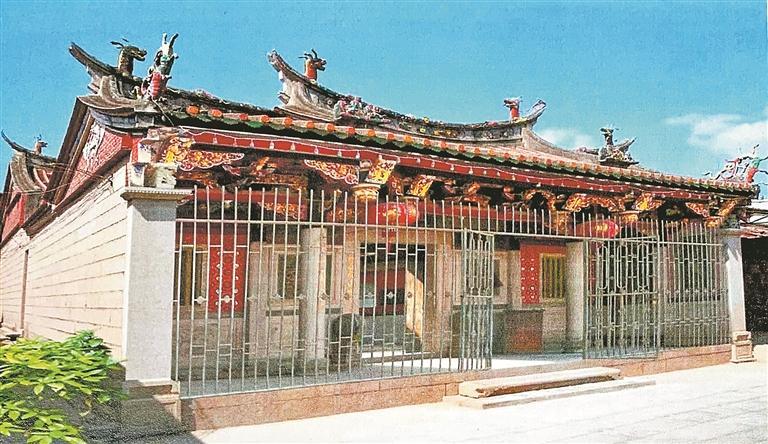

晋江市池店镇新店村的“仙李家庙”

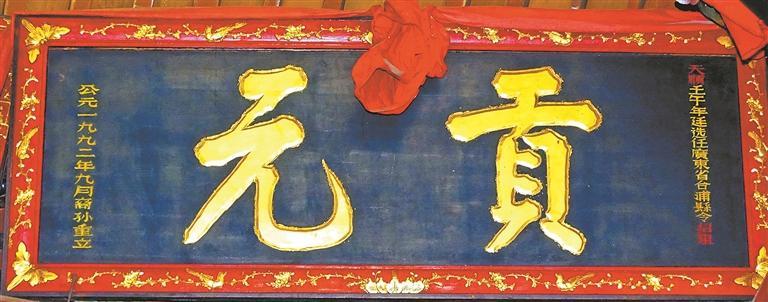

尚苑李氏宗祠李绍“贡元”匾额

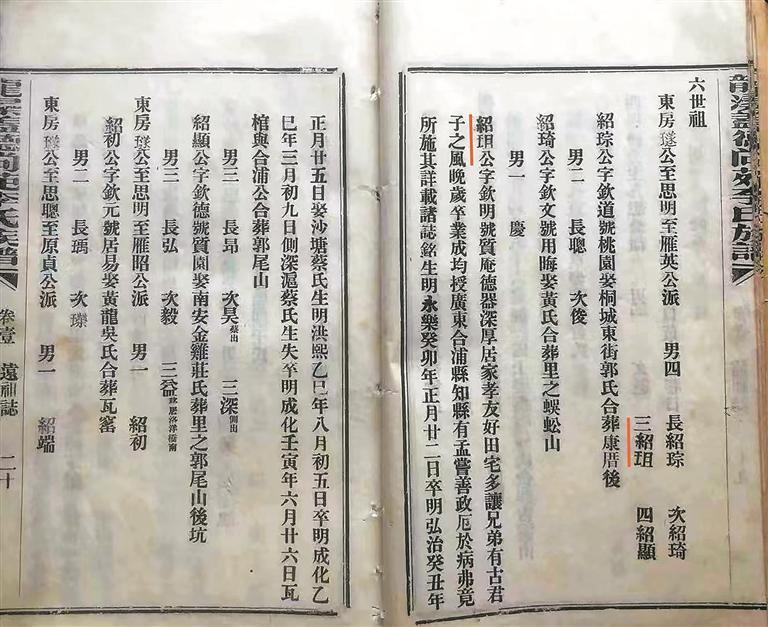

龙浔盖德尚苑李氏族谱面、卷壹《远祖志》

李绍的谱名为“绍珇”

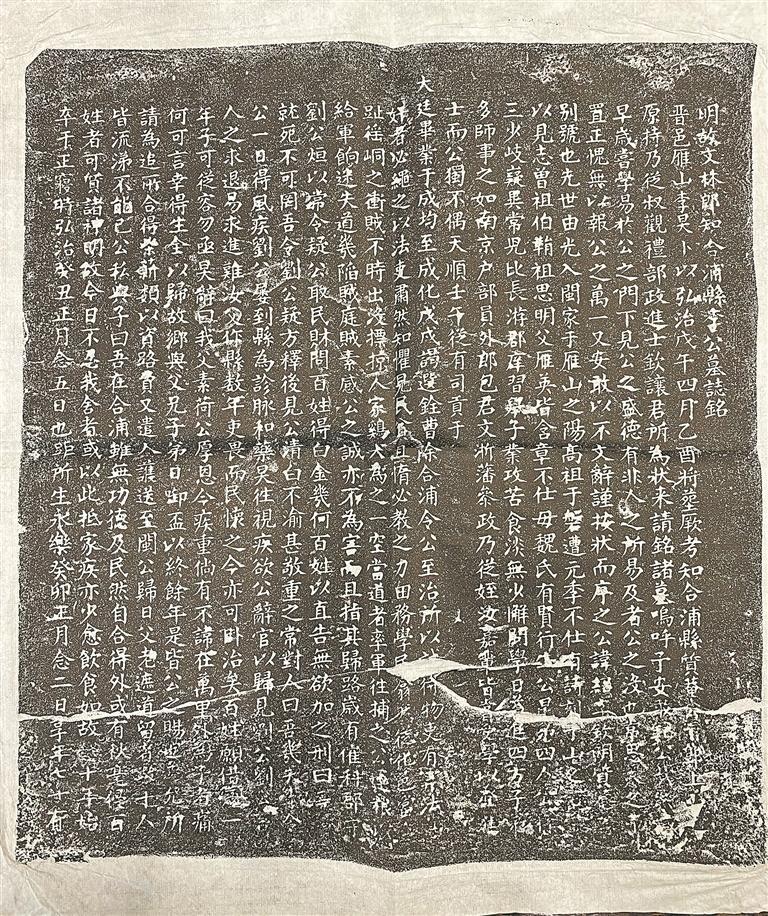

晋江市博物馆收藏的《明故文林郎知合浦令李公墓志铭》拓片

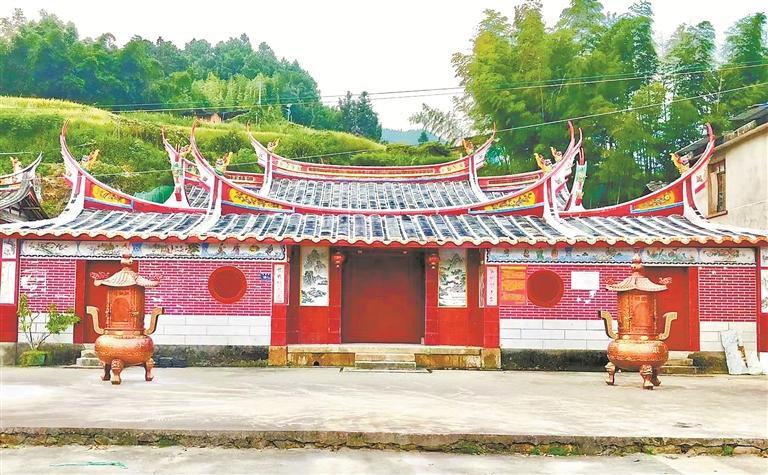

德化县盖德尚苑李氏宗祠

明初泉南理学先贤李绍,作为清源学派的奠基者之一,虽未登科第,却在理学和易学领域造诣深厚,影响广泛。《闽中理学渊源考》所述明初泉南理学能自成一派者,李绍学派为其一。他不仅在合浦县令任上以清廉和教化著称,还培养了一批杰出的门生,如傅凯、李雍、李汝嘉、包文等,为泉南理学的发展做出了重要贡献。

□陈颖舸 文/图

仕宦合浦

民怀其惠

明代,泉州自朱子过化之后,人文蔚起,研习理学成风,而易学尤盛,学者称泉州人研易为清源学派。泉南理学自成一派始于明初中期,这从福建理学名著《闽中理学渊源考》(清李清馥撰,以下简称“渊源考”)可以窥见。《渊源考》卷五十七《泉南明初诸先生学派》归纳明初中期的门派仅有二家,其余均以个人名义单独排列。《渊源考》还给予诸家高度评价,称“山川之秀,有开必先。则国初诸君子皆有启迪卫道之功,不可无述也。”可见,作为清源学派之滥觞,他们传道著说,造诣匪浅,为后学提供源源不断的启示。其中,有“县令李先生绍学派”(以下简称“李绍学派”),是明初中期重要的理学、易学的学派。派下分列李绍(1423—1493)、傅凯(1439—?,南安人,成化十四年进士)、李雍(1452—1511,绍从弟,弘治六年进士)、李汝嘉(1437—1493,绍从侄,天顺八年进士)四位先贤。

李绍,晋江仙店人(今池店镇新店村),据《五修雁山李氏族谱》(清李鼎元等修撰,以下简称“族谱”)记载:谱名李绍珇,字钦明,号质庵。李绍的高祖李于磐(1301—1384)遭元季之乱不仕,有诗镌于家乡龙头岩的石壁以表志向。其曾祖伯鞙,祖思明,父雁英,都是有学问、有修养的贤能之人,也都不入仕途。母魏氏,有贤行。李绍兄弟四人,排行第三,自幼才智出众、聪明特异。长大以后,入泉州府学读书,习科举应考学业,刻苦自励从不敢懈怠,学问日见长进,四方子弟多以师礼相待或拜他为师。然世事无常,其弟子李汝嘉、包文(1442—?,成化二年进士,历官户部员外郎)、傅凯、李雍都先后登进士第,“教之所及,用多所成”,唯独闻名遐迩的宗师李绍“名不登科第,官不至大夫”(傅凯《明故文林郎知合浦县李公墓志铭》,以下简称《墓志铭》)。李绍的门生还有从弟李信(1446—1494),成化十年(1474)举人,历官茂名知县。

天顺六年(1462)李绍选岁贡,入国子监学习。虽毕业后其行迹缺载不详,然查考其门生的出生时间,应该是在家传授弟子,芝兰满室,桃李盈门,故能创立一门学派。成化十四年(1478),李绍赴吏部应选,授官广东合浦知县(今属广西壮族自治区)。任上他待人接物以诚,官吏有营私舞弊者必绳之以法,所以目见其人耳闻其名者皆肃然起敬,下属做事都知道畏惧,也懂得节制。李绍想方设法教育引导当地百姓力田务学,一时风气翕然归化。合浦县隶属廉州府,地处交趾(今越南北部红河流域)和徭峒聚居地之间的交通要地,盗贼不时出没摽掠人家,鸡犬为之一空。当地派军前往捕捉,李绍负责运粮供给军饷。途中不幸迷路,几乎掉进敌人的手中,盗贼平素感念李绍为人的真诚,不想谋害他,并且指引他往回走。朝廷每年要向地方征税,知府刘烜经常怀疑李绍私取民财,于是询问老百姓李绍拿了他们多少钱财,百姓据实以告,并说完全没有私取民财这一回事。知府并不相信,欲加之以刑,百姓说:“即便是死,也不能冤枉我的县令!”至此,刘知府对李绍的猜疑顿时烟消云散。再经过一段时间的仔细观察,乃知李绍是个清白不渝的好官,于是刘知府对他很是敬重,常对人说:“我差点错失李县令呀!”

后来李绍得了风疾,也就是今天所谓的心脑血管疾病。刘知府得知后,经常带着医生到县衙看望,为他诊脉和药。得知病情后,李绍的次子李旲也从晋江前往合浦探望、侍奉,并希望李绍能辞官归里。一日,他刚好遇见前往探访的刘知府,刘知府说:“人要求退容易而求进很难,你父亲当县令已有多年,官吏敬畏他而百姓感激他。现在虽是身体欠安,但可以保留官职卧床疗养。百姓也希望他留下来,效仿古时‘借寇一年’镇抚吏民。你们可千万不要急着回家。”李旲推辞道:“吾父一向承蒙知府大人的厚恩重爱,铭感五内。可是家父如今病得那么重,倘若有个三长两短,人又在千里之外,为人子者,岂不是只能默默地承受痛苦和悲伤吗?如若家父有幸得以生全以归故乡,与父兄子弟每天衔杯为乐,以终余年,这可都是恩公您赐予的呀!”刘知府最终答应他的请求,并且为李绍追加“所合得柴薪类以资路费”,又遣人护送他们到福建地界。归家之日,合浦父老遮道挽留者有数千人,皆流涕不能已。李绍私下对他儿子说:“我在合浦当县令,虽无功德及民,然而除了俸禄之外,如有秋毫侵占百姓者,可问神明对证。所以今天大家舍不得我离开,大抵是这缘故。”

抵家后,李绍身体逐渐恢复,饮食如故。十年后,卒于正寝,享年71岁。弘治十一年(1498)他的门生傅凯撰《墓志铭》,久未及刻。正德十五年(1520),三子李深“始刻石奉寘于圹”。李深(1480—?),弘治十七年(1504)举人,历官文昌知县。关于李绍在合浦这段仕宦生涯,傅凯给予高度肯定,在《墓志铭》中写道:“治之所至,罔敢或欺。民怀其惠,吏畏其威。盗感不犯,上信不疑。”“功在百姓,囊无余蓄,去有余思。其视剥民财取大官、以贻子孙患者,又孰善乎?然公之所未遂者,盖将有遗于后而未艾也。”

温厚宽大

居止俭素

李绍品性温和,行事认真细致,虚怀若谷,大度包容。《墓志铭》铭曰:温润缜密,良玉之资。包荒冯河,君子之为。《族谱》载其“德器深厚,居家孝友,好田宅多让兄弟,有古君子风。”《墓志铭》所述更详,称:“公性甚温厚宽大,接人一团和气。然处事一视义可否,又有不可拔者据理作。文殊典雅,亦象其为人。平生不好戏剧,或设以侑席,公亦俛首不屑视。自奉俭素,食不兼味,衣不重帛。事亲孝,处兄弟怡怡。或有好田宅,多让之,弗计□朋友群。居寡言笑,愈久敬亦不衰。待内外姻戚,各得其欢心,叱咤之声亦不及于众隶。凡此类,皆公之盛德,有非人之易及者。”可见,秉持“仁义礼智信”之道的李绍,注重修身养性,处处与人为善,具备“温良恭俭让”之完美品质。

李绍的存世诗文仅有一首《任合浦县赋归》,见载于《族谱》。“行斾飘飘入广州,海天愁虑正悠悠。鹭䴖适性沙头立,鸥鸟忘机水上浮。案牍劳形何日了,菊松荒径几时游?顾我老非薇省客,梦魂多在白濒洲。”由于合浦“处僻海隅,与交趾接壤,渐杂夷风,士鲜学问之礼义,科第亦寥寥。”(明秦金《合浦县建学记》)满腹经纶的李绍虽恪尽职守,化民易俗,但仍难以大显身手,故对归家畅游山林充满期盼。

理学名家

泽被后世

李绍学派是明初泉南少有的理学门派,《渊源考》所述较详。曰:“先生在正统间以岁贡为合浦令,邃于《易》,余事实未详。今考其门徒傅氏凯亦深于《易》,其侄汝嘉承其家学者,至雁山先生雍,尤以师道自立。”按《族谱》《墓志铭》记载,其选为岁贡并非在“正统间”而是“天顺间”。傅凯《墓志铭》称:“予辈固不足为公之轻重,然李氏世为晋邑之望族,自斯义公登进士,卒于官,堙晦者几年,而因公以显。阙后汝嘉、钦让相继而起,暨乃从弟信,领乡荐者,皆因公以传,则公之名,固自不可泯矣。”这里提及的族人李斯义(永乐四年联捷进士,历官武冈州通判)、李汝嘉、李钦让(即李雍)都是进士出身,李信是举人。可见李绍虽失意于科场,但在家学传承方面却能承上启下,故于其生平,傅凯评价如下:“公所为者,百世可师。所未为者,后必为之。”

李绍的从弟李雍,发扬光大李绍学派,以尊师重道自持自立,是以蔡清为主要创始人的“清源学派”的奠基者之一。尔后,李绍之孙李攸(1482—1537,府学生),李汝嘉曾孙李继华(1522—1599,隆庆元年举人,历官天长知县)都是家学、门派传承的代表人物,见载于历史文献。

有明一代仙店李氏自四世李斯义开科,有进士5人、举人6人、贡生1人,南明举人1人,按《族谱》记载六至十二世有秀才51人,家族向学成风,文物衣冠之盛甲诸一方。而这都离不开深厚的家学渊源,显然李绍起到举足轻重的作用。十二世李焻(1585—1641,崇祯七年会魁,兵科给事中)《题仙店祖居》曾诗云:“簪笏留余泽,诗书免役钱”,确实是对家学传承真实且精辟的总结。然至明后期,尚未见相关传承的记载,这有待今后继续探索。顺带一提,李绍的孙子李伦(李旲之五子)于明中期分衍德化县盖德乡,今有后裔近2000人,盖德尚苑李氏宗祠为李绍立匾曰“贡元”。然“东海扬尘,陵谷沧桑”,据池店镇新店村李氏耆老介绍,祖里新店目前已无李绍的后裔聚居。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号