百年侨厝留乡愁

发布日期:[2025-02-28] 阅读人:1637 字号:

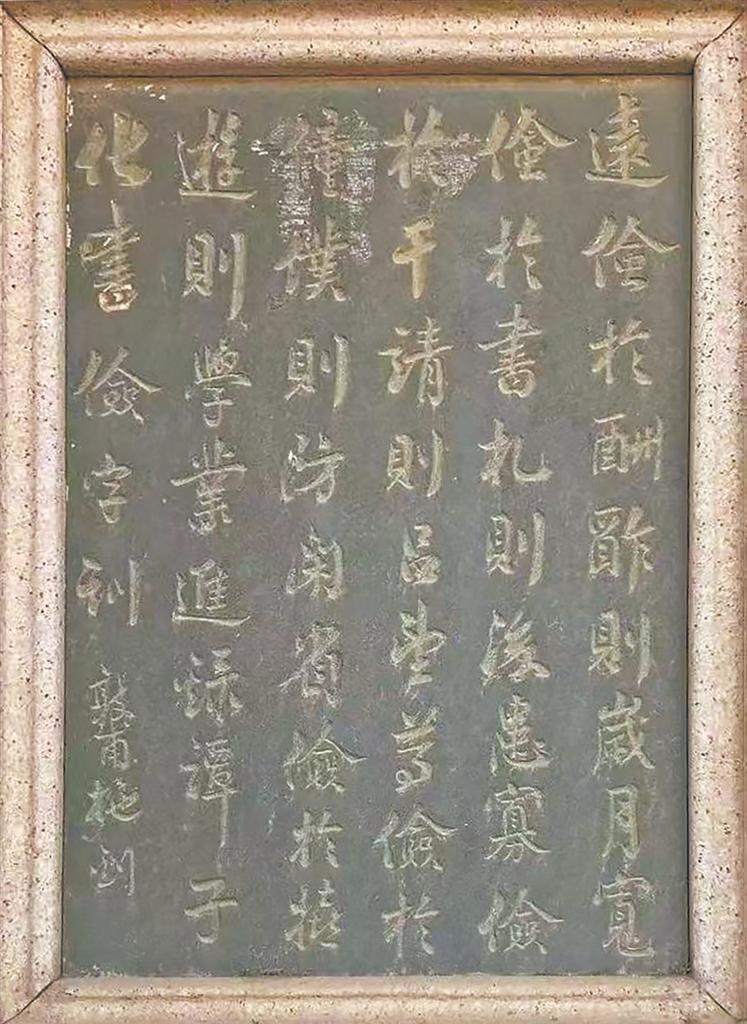

大厝石拱门边侧的石碑上镌刻着谭峭的俭字训

施宅至今还是苏坑村及周边村落规模较大的侨厝之一

在晋江市龙湖镇苏坑村东北角,有一栋老房子,那是我家的老宅,家里人和许多乡亲都把它称为“大厝”。老宅占地约1000平方米,有近30间房间,是100年前我伯祖父和祖父从南洋赚钱回来盖的。一个世纪以来,老宅一直是我们家族生活的中心,几代人繁衍生息,也产生了无数与它的情缘故事。

我祖父名叫施学昆,伯祖父名叫施学雀(也叫施研谋)。他们年轻的时候从家乡南渡吕宋,在菲律宾怡朗市(Iloilo)白手起家,从开办小杂货店起步,不断拓展生意,先后创立了“良顺”“良发”等多家颇有规模的布行、百货商店,逐渐成为当地较为成功的华商。事业稳定后,兄弟俩经常回到故里,捐款支持桑梓公益活动,提携子侄及近亲往菲发展,并投巨资在“摇篮血迹”建房。据前辈介绍,当时建筑所需的许多木料、石料都是花巨资从远方购置,聘请来自惠安等地的能工巧匠长年在工地上忙碌着。历经两三年建设,一座拥有两落五开间双护龙、两榉头,带有天井、石埕、水井、柴草间,且集木、泥、石、砖等传统建筑技艺于一体的闽南建筑风格大厝在苏坑村落成,成为村里最大、最气派的房子。

大厝规模恢宏、飞椽翘脊、雕梁画栋、古朴典雅、美轮美奂。木雕、石雕、砖雕、壁画布满大厝的各个角落,各项作品中的花鸟、人物造型生动、栩栩如生。厝前面石拱门两侧及多个边石门框都镌刻楹联,正中前后石柱两对楹联分别刻有:“石渠传芳人文蔚起,雷锋挺秀气象鼎新”和“传家理学宗东鲁,经世文章表石渠”,凸显老祖宗对家族历史情怀的眷念、对民族传统文化的景仰。大厝前面两边的红砖墙上还刻有“富贵世德,奖问家声”八个篆字,体现先辈们对家族承前启后、再创辉煌的殷切期望。

最引人注目的是大厝石拱门两侧的两块辉绿岩石碑。石碑上刻着俊逸秀丽的108个行楷字的碑文,是当时晋江一带的书法名家施百箴(即碑文后落款的“施钊”)所写。时至今日,施百箴老先生的书法作品还散存于晋江、石狮许多华侨故居、宗祠、族谱中。这段富有哲理和文化情趣的碑文内容,节录于1200多年前在中国思想史上具有重要地位的道教代表人物谭峭(860—968)所著《化书》里的俭字训。谭峭是古代泉州府清源县(今属莆田市华亭镇)人。碑文内容从各个角度阐述节俭的作用,彰显先辈对我们后世子孙恪守本分、勤俭持家的殷切勉励和期望。

据说老宅建成后声名鹊起、风靡一时,苏坑村及周边村落的村民纷纷前来参观。至今,老宅还是苏坑村及周边村落规模较大的侨厝之一。建成后,我伯祖父施学雀返回菲律宾怡朗市继续拓展生意,之后事业愈加兴旺。在当地,他积极支持创办华文学校一一华商学院、资助临濮堂施氏宗亲会怡朗分会等公益活动。

20世纪30年代末,祖母带着刚满周岁的我父亲从菲律宾返乡入住大厝生活。我父亲的青少年时代就在这里度过。我六七岁前也一直住在大厝里。那时父母在外地教书,由祖母带着我在老家生活。大厝同时住着我们和几个堂兄的家庭。我祖母辈分高,有威望,把整个大家庭管理得井井有条,大家和和睦睦,互帮互助。

近四五十年来,家族生活发生很大变化。我的堂兄、堂侄们纷纷移居,大厝慢慢空落静寂下来,以至有几次在菲律宾的族人回乡谒祖,都差点找不到亲人。20世纪60年代,我随父母搬迁,在外地工作生活了几十年,如今已退休在家,但每年春节、清明节我都会回到故乡去看看大厝。每次徘徊于断壁残垣、荒草萋萋的老宅,我不禁怀念起祖母健在时,大厝秩序井然,家人们亲情融融的光景。

老宅经历了一个世纪的光阴,现已近于荒废,如同一位在寒风中孤寂垂暮的老人。不过,在我心目中,它依然是我们家族的根,是我们族人的精神家园,也是链接情缘关系的纽带。我们不能忘记自己的根在哪里,不能忘记先辈的期望。希望有一天,我们能修缮好大厝,让它重新焕发生机,继续传递我们家族的故事。 (施文芳 文/图)

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号