尚书李待问的泉州故事

发布日期:[2024-08-09] 阅读人:1637 字号:

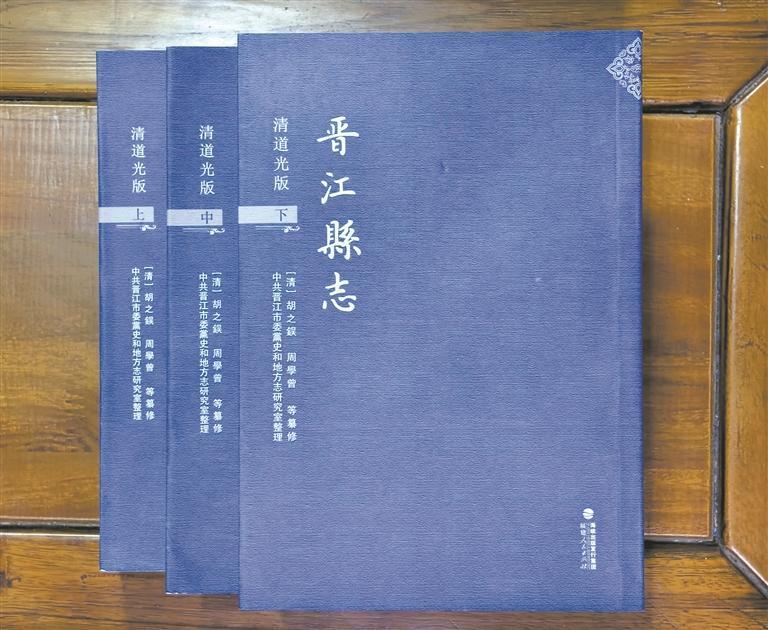

《晋江县志》内有李待问的个人传略

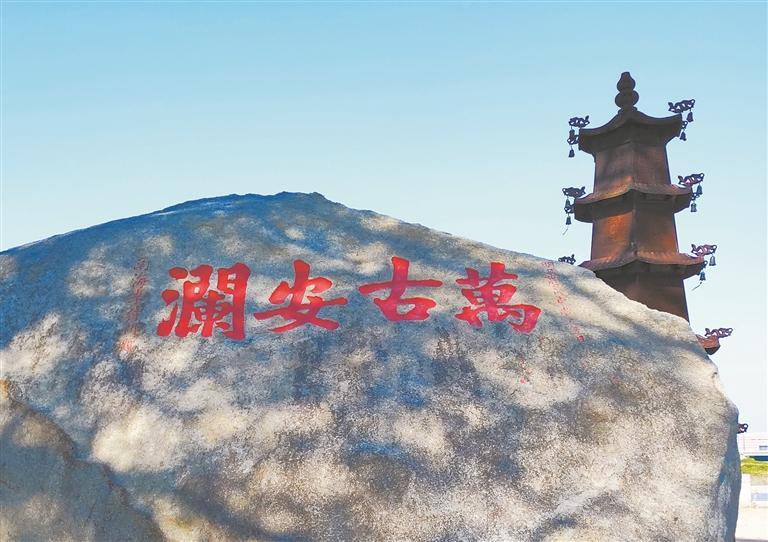

李待问的“万古安澜”石刻

清净寺曾在万历大地震中遭受重创

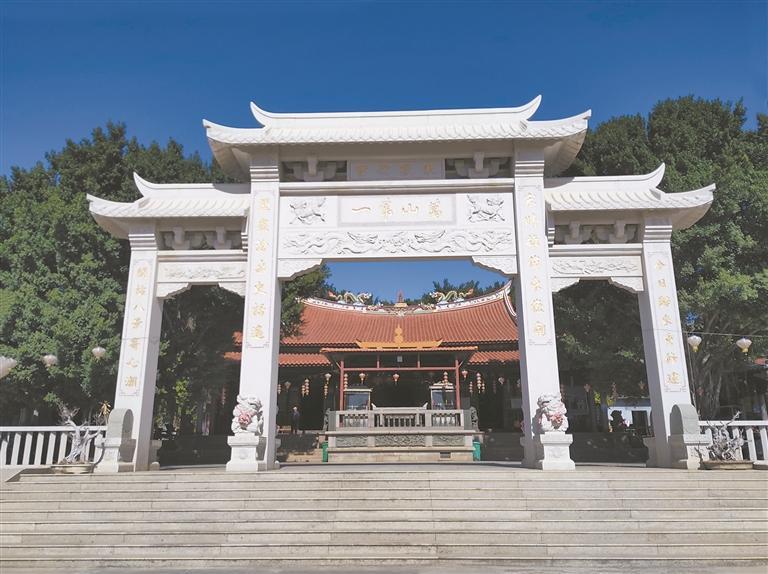

万历年间东岳行宫重修工程由姚尚德、姜志礼、李待问三人发起

东岳行宫内青帝像在明代修缮时获重塑

明代灾后李待问曾参与组织重修府文庙

明代良宦李待问心系百姓,热衷公益事业。在他出任晋江知县时,民众安居乐业,社会“平安指数”直线上升,同时他还捐建义冢,参与捐修洛阳桥、清净寺,修缮县学,赢得百姓的口碑。离任之时,民众在弥勒亭中为其塑像奉祀。在今天的泉州洛阳桥中亭处,依旧能欣赏到李待问题写的“万古安澜”石刻。

□融媒体记者 吴拏云 文/图

复“三塔并立”胜景

如今游客到访泉州,基本知道在西街开元寺内有东西双塔,凌空入云,那是泉州古城的典型意象。然而,其实在明代,泉州城是以“三塔并立”而著称的,除了东西双塔外,还有清净寺(清真寺)内的宣礼塔。早期的清净寺,除了有门楼、拱顶、券门、庭院、正向墙、凹壁、讲坛、望月台和礼拜堂等建筑物,另置有宣礼塔(疑在望月台后)。该塔楼平日里是寺内宣礼员用于召唤穆斯林礼拜所用。宣礼塔一般外形为四方柱体或圆锥体,塔顶有亭阁,并以拱顶覆盖。泉州清净寺的宣礼塔应为柱体状,且分为七级,因泉州名士李光缙《重修清净寺募缘疏》称其“一柱干云,并紫帽峰而作对;七级凌日,参开元寺塔以为三。宁第壮法门之观,实足表儒林之胜”,为当时泉州一胜景。不管是描述中的“干云”抑或“凌日”,都展示出这座宣礼塔有着非凡的高度。宣礼塔有时亦被称为“斋房”,穆斯林平日里也在此进行戒斋或静思等活动。登上塔楼,俯瞰城中,“千雉如带,双搭插天,通衢曲巷,飞甍联檐”,真是美景如画。

万历三十五年(1607年)泉州大地震,清净寺“楼栋飘摇”,泉州城的第三高塔——宣礼塔楼“颓其角”。泉州知府姜志礼、晋江知县李待问认为“兹楼之胜,于文庙有关”,于是捐俸重修,住持夏日禹等“董其役”。塔楼修复后,挂上了“遥天楼”三字匾额,又题曰“惟天为大”,气势恢宏。姜志礼、李待问也因捐修之举,受到邑人的称赞。李待问当年才25岁,年纪轻轻、儒雅彬彬,应该没有人能预料到这位青年才俊日后竟能披上尚书袍。

冷暖遍尝心系民瘼

李待问,字献衷,号葵孺,万历十年(1582年)出生于工商业发达的广州府南海县(今广东佛山)。李待问家族世居栅下铺天官坊,是当地冶铸业的翘楚。虽出身地方豪族,但李待问是其父的少婢所生,而且还是遗腹子,故而不得家族宠爱。李待问幼时家中一贫如洗,幸得乡邻帮助,勉强度日。他天资聪敏,过目不忘,邻居老少皆称其为神童。乡内一位私塾先生见李待问聪颖好学,便免费让其入塾读书。很早感受人间冷暖的李待问,比任何一个同龄人都明了雪中送炭的意义,所以后来他无论在哪里为官,都心系百姓,心系公益事业。

万历三十二年(1604年),年仅22岁的李待问即登进士第,初授连城知县,同年返乡完婚,番禺名士韩上桂特作《赠李葵孺进士归娶,时初授连城令》一诗道贺。在连城知县任上,李待问深入基层访察民情,清乾隆《南海县志》称其蠲免了地方的浮糠税,平息乡间累年的积讼,还消除了当地虎患。不久,调任沙县知县。当时沙县遭遇天灾,土地荒芜,一些民众无可果腹,只得外逃他乡,有的甚至饿死道边。李待问见此景,心中为民悲苦,赋诗疾呼:“囊金有限当谁饱,殣骨无归只自呼!四壁不堪残夜照,三征哪得并春租。”一入沙县县衙,他立即令人在县城张贴公告,安抚人心,招徕流民,“尽复其业”,使农耕得以恢复,时人赞其有“德政”。

精细高效治理县邑

万历三十五年(1607年),李待问出任晋江知县。据清道光《晋江县志》载,到晋江后,李待问虚心拜访地方缙绅,向他们咨询县邑情况,求教有效的地方事务处理方式。如此一来,工作效率果然大大提高,所有本来搁置许久的诉讼纠纷、催缴税收等事务,在个把月内悉数得到妥善解决。办案过程中,但凡有吏曹胆敢向百姓索贿的,有里长执迷不肯正常缴税的,统统严办,“按法治之”。李待问还在邑内严厉杜绝假银的流通,惩治乡里无赖。同时,向上申请免除本地各种杂饷达1500余两;制订乡规民约,确立保甲制,以此达到自查自纠的目的。

众人一下子明白,这是来了一位极有能力的好官、清官啊!邑内风气顿时澄清,社会“平安指数”更是直线上升,达到“村无吠犬、圈无宿系”(《晋江县志·卷35·政绩志》)的地步,意即村庄再无偷盗事件,狱牢内也没有长时间关押的囚犯。李待问还带着大家“修葺城垣,缮造桥梁”,城市的环境、交通进一步改观。在他的耐心劝说下,农夫的积极性也提升了,更多的田地被开辟出来,赋税有了保障。在文教方面,尽量优待士子,让他们吃饱穿暖、安心学业。

灾后力保恢复社会秩序

万历三十二年(1604年)十一月,泉州曾遭遇一次强度达8级的大地震,泉州城内的楼、铺、雉、堞倾圮殆尽。清源山些许山体出现开裂,地缝中翻涌出砂、水等物,足见地震强度之大。由于这是泉州明代最大的一次地震,邑内部分家庭一夜间遭遇灭门之灾,残屋颓栋间遍布死难者的遗骸。正当人们刚从悲痛中缓和过来,着手重建城市之时,万历三十五年(1607年)泉州又两次遭受强震,并引发飓风、海潮,泉州府衙大门和府学棂星门、明伦堂戟门被震塌。洛阳桥也“渊址剥落,十仅存三四耳”。

灾难面前,泉州知府姜志礼、晋江知县李待问等一众官员清楚地意识到,必须在第一时间组织民众抢险救灾,才能保障社会重归秩序。为此,他们率领民众抢修府文庙和城墙,再修道路、桥梁与各类建筑物。姜志礼为首修缮了府文庙殿堂两庑,同时府佥事陈治本、晋江知县李待问等亦修缮了县学明伦堂戟门、棂星门,万历三十七年(1609年)竣工。万历三十五年,在姜志礼的主持下,詹仰宪、李呈春、张翰臣等人分工修缮垮塌的洛阳桥(又称万安桥)。万历三十六年,邑令李待问到访洛阳桥修缮现场,见民众悬空挈石、架高千仞,内心感慨万千,思及民心齐则万古为安,遂写下“万古安澜”四字并镌于洛阳桥中亭旁的巨石上,此石迄今犹存。万历三十七年夏,洛阳桥修缮工程顺利竣工。听闻喜讯,泉州民众欢欣鼓舞,陈华、刘宏宝、蔡应麟、李懋桧、庄懋华、何乔远、蔡彭、苏懋等缙绅更是相约载酒来为姜志礼等人庆功。

为了恢复城内外的古迹,泉州官员还修缮了青帝宫(即泉州东岳行宫),以及前文提及的清净寺等多处建筑物。遗憾的是,清净寺的宣礼塔修缮后,于清康熙二十六年(1687年)再次倒塌,“泉州大风,礼拜寺塔圮”,这次却未能再获修复,泉州城内“三塔并立”奇观至此只剩“双塔凌云”。

话归主题,且说李待问他们修缮东岳行宫的日期早于洛阳桥,而清净寺则较晚。明代李光缙《景璧集·重建第一山青帝宫记》称:“(万历)三十五年秋,地大震,飓风淫雨交作,青帝宫尽圮,帝像坏。郡士民徬徨,兵备使者姚公、太守姜公、邑令李公谋兴复。”可见,东岳行宫的重修工程是由兴泉道兵备副使姚尚德、泉州知府姜志礼、晋江知县李待问三人发起的。他们延聘詹仰宪作为工程董事,初始经费还是詹仰宪自掏腰包出的。东岳行宫修葺后规模更大,“中为正殿,祀青帝像,傍塑女史、女侍御,六甲、八谷在帝左,尚书、大理在帝右……巍巍煌煌,视昔加廓矣”。

成为佛山史上首位尚书

李待问在晋江的最大善政还是捐建义冢。由于泉州数年内多次强震,造成府邑房屋大量倒塌,百姓伤亡惨重,无主残骸暴露野外,十分凄凉。李待问于心不忍,遂于万历三十五年在东门外二里许东岳凤山,捐俸创建义冢,“豁产充为官地,听民埋葬”。据说李待问还捐俸买甘舍头、后龟亭崎二处山场以为义冢。邑人感其德,祀其像于凤山寺左。清乾隆十二年(1747年),晋江署县李元瑞重修凤山义冢,并撰《记》云:“先生(李待问)为前明进士,治晋邑捐俸画山立义冢,邑人数百年无髑髅之叹,拜先生之德也。当时琢石像祀之,迄今道范俨然。”

李待问在晋江时德政颇多,口碑极佳。万历三十八年(1610年),李待问擢升为礼部主事,调任吏部文选清吏司郎中。当他离开晋江时,人们为感恩他,塑其石像于东门外弥勒亭旁,邑人史继偕为文以记。这弥勒亭立于镇国东禅寺前往凤山义冢的路上,古时这里可以“闲步青林印碧苔”。在路过亭外的李待问石像时,树荫满地,恰似这位李县令曾给人们带来的一派清凉。

正所谓积善之人必有余庆。李待问在之后二三十年间为官,不攀附权贵,多次为民请命免杂饷、练饷,减“辽饷”,修堤堰,救灾民以及整顿漕运。皇帝在御札中称他为“计臣”。崇祯十一年(1638年),李待问升任户部尚书,成为广东佛山历史上第一位官至尚书的名宦。他在佛山创建的文昌书院,是明代佛山唯一的书院,为家境不太宽裕的子弟创造了就学条件。此外,李待问还在家乡筑铳台、重修天后庙、修建“通福桥”等,得到了乡民的颂赞。崇祯十五年(1642年),李待问被恩准致仕归家,未及一年即去世,享年60岁。朝廷赐其“忠定”谥号。这位人物,不管在福建,或是在广东,都活出了受人尊敬的模样。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号