探寻宋朝安溪茶的足迹

发布日期:[2024-07-12] 阅读人:1637 字号:

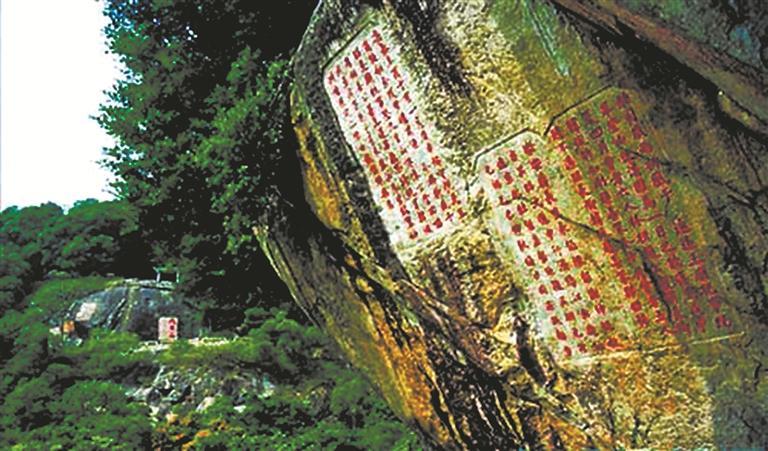

九日山上刻有许多茶诗(资料图片)

清水岩附近茶园(安溪供图)

阆苑岩上的峭拔石笋附近,至今残存数株古白茶树。

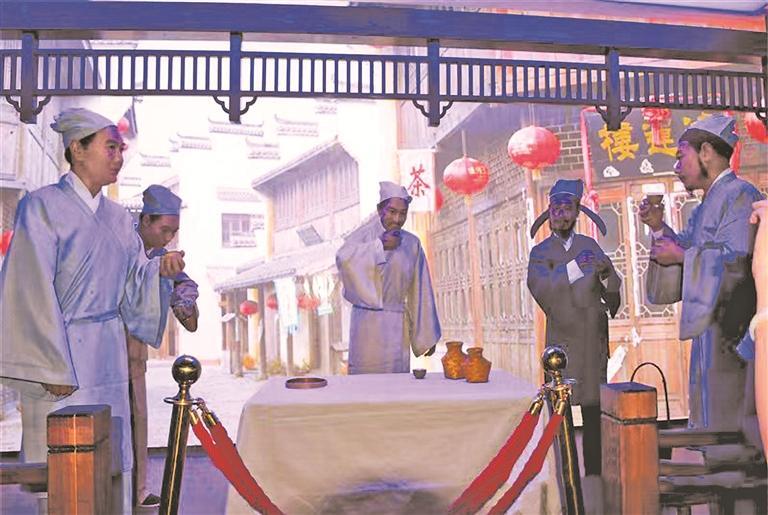

安溪茶博汇内馆内以仿真蜡像和光影特效巧妙结合,重现大宋时期的街角斗茶场景。(安溪供图)

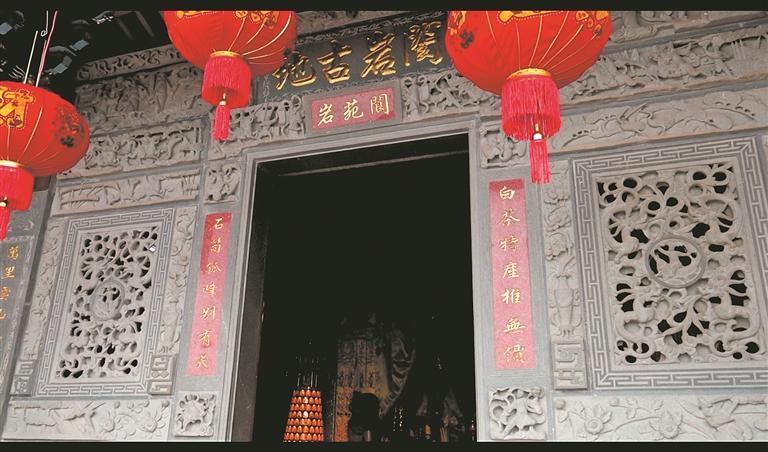

朱熹曾在阆苑岩题联:“白茶特产推无价,石笋孤峰别有天。”

觉亭见证了清水岩茶的发展历程(安溪供图)

在历史的长河中,宋朝是一个文化与经济繁荣昌盛的时期,而安溪在宋朝时期也取得了显著的发展,在茶叶领域同样成就斐然。

近日,在安溪茶史迹调查中,关于宋朝安溪民间的种茶制茶工艺、寺庙与茶的千年渊源以及茶叶贸易引起了广泛关注。正是在宋朝这个特殊的历史时期,安溪茶叶凭借其独特的品质和精湛的焙茶工艺,奠定了坚实的发展基础,为后世安溪茶产业的辉煌拉开了序幕。

□融媒体记者 谢伟端 文/图(除署名外)

安溪焙茗业

宋时已然成熟

宋朝时期,文化昌盛,经济繁荣,这为安溪的发展创造了绝佳的机遇。

五代末宋初,退隐安溪的五代越王钱俶幕僚黄夷简诗句云“宿雨一番蔬甲嫩,春山几焙茗旗香”,有力地证明了当时安溪已存在焙茗手工业。此句描绘了雨后初晴时蔬菜鲜嫩、春山茶香四溢的美妙景象,暗示着安溪茶叶的发展已颇具规模,焙茗工艺已然成熟。

据史料记载,宋朝时的安溪,山峦起伏,云雾缭绕,得天独厚的自然环境为茶树生长提供了理想条件。《宋史·食货志》中有言:“茶之产于东南者,尤盛于福建。”安溪作为福建重要的产茶区,其茶叶的品质和产量备受关注。当时,安溪的仙苑地区凭借独特的地理和气候条件,成为优质茶叶的产地。温暖湿润的气候、肥沃的土壤以及适宜的海拔高度,共同作用孕育出了品质上乘的茶叶。茶农们精心养护茶树,从种植到采摘,每一个环节都倾注了大量的心血与智慧。

安溪的焙茶工艺在民间得以广泛普及,且经历了长期的积累与传承。唐朝时,茶叶制作工艺在福建地区开始萌芽,至宋朝,安溪茶农在前人的基础上不断探索创新。他们严格挑选优质鲜叶,精准把控采摘时间和标准,以确保茶叶鲜嫩完整。在焙茶过程中,茶农们深知温度和时间的微妙平衡。他们运用传统的焙火工具,如竹笼、炭火等,凭借细腻的手法和丰富的经验,蒸发茶叶水分,激发其香气和滋味。虽然《茶经》中“焙,凿地深二尺,阔二尺五寸,长一丈,上作短墙,高二尺,泥之”的记载并非特指安溪的焙茶工艺,但也反映出当时焙茶的大致方式和要求。在民间,众多茶农对焙茶工艺各有心得和传承。长辈将技艺悉心传授给晚辈,使得工艺得以代代相传。每当新茶采摘时节,安溪的不少乡村都弥漫着茶香,茶农们在茶园和焙房之间忙碌不停,他们的辛勤付出为安溪茶叶赢得了美誉和市场的认可。

随着安溪茶叶声名日隆,越来越多的茶商纷至沓来,将安溪茶叶带往全国各地,使其在宋朝的市场中占据了一席之地。茶叶贸易的繁荣不仅促进了当地经济的发展,还带动了相关产业的兴起,如茶具制作、茶文化传播等。宋朝时期,安溪茶坊、茶肆众多,人们在此品茶论道,交流茶叶的心得与故事。文人墨客对安溪茶叶赞誉有加,留下了诸多脍炙人口的诗篇,安溪茶叶文化逐渐融入人们的生活,成为当地独特的文化符号。

安溪寺庙留宋朝植茶历史印记

在宋朝,安溪寺庙种茶同样引人注目。安溪县城厢镇同美村的阆苑岩和蓬莱镇的清水岩这两处寺庙在宋朝时期便与茶有着深厚的渊源,其产茶历史悠久,积淀丰富的茶文化。

近日,记者探访了位于安溪县城厢镇同美村新岩山顶的阆苑岩,该寺庙海拔500米,岩宇始建于唐代。据史料记载,阆苑岩历史上曾因产白茶而闻名。宋代朱熹曾题门柱联:“白茶特产推无价,石笋孤峰别有天。”生动地点出此地白茶的珍稀宝贵。现存岩宇北侧的峭拔石笋附近,仍残存数株古白茶树,它们是研究茶叶品种的重要例证。相传,这些白茶其貌不扬,萎黄孱弱,长在庙外峭壁石笋的夹缝之间,唯有夏至正午、冬至子刻,才有日月之光映射得到。其叶呈白色,奇香扑鼻,质高无价。

朱熹与阆苑岩也有着深厚的渊源,他曾为阆苑岩留下不少诗句,如《阆岩夕照》描绘了这里的迷人景色:“阆瀛到者谁游客,好事春山高枕石。凉冷轻烟带杖藜,苍苍倒影斜阳夕。”岩寺中还存有“名标阆苑无双地,景照夕阳第一山”“紫阳标八景阆岩夕照其一,广舆记万山清溪胜地无双”等古楹联,这些都见证了阆苑岩白茶曾经的辉煌。

而清水岩作为安溪的著名景点,不仅以其清幽秀丽的自然风光闻名,更有着深厚的茶文化底蕴。清水岩的种茶历史也可追溯至宋代,相传,清水祖师曾在清水岩周边亲手植茶,其种植的茶叶品质优良,深受人们喜爱。

清水祖师一生传播佛法,同时也对茶有着独特的情感。他精心照料茶树,将种茶、制茶的技艺传授给寺中僧人和当地百姓,促进了清水岩茶的种植和生产。在清水岩,有一座历史悠久的觉亭,这座亭子不仅是供人们休憩的场所,后人猜测它也见证了清水岩茶的发展历程。当年,僧人们或许就在此交流种茶、制茶的心得,以及品茶论道。

据相关史料描述,清水岩茶生长在高山云雾之间,得天地之灵气,沐日月之精华。其茶叶外形条索紧结,色泽翠绿,香气清幽持久。在当时的品茗方式中,点茶颇为流行。人们将清水岩茶研成末,再用开水冲之,并用茶筅搅拌,打出丰富的泡沫。这样制成的茶汤,口感醇厚,回甘悠长。

为了保证清水岩茶的品质,从种植、采摘到制作都有着严格的要求。茶农们精心挑选优质的茶芽,经过多道工序精心制作。在制作过程中,火候的掌握至关重要,这需要丰富的经验和精湛的技艺。清水岩茶的发展也带动了当地的经济繁荣。茶叶不仅在本地销售,还通过各种贸易渠道远销他乡。

时光流转千年,如今,虽然阆苑岩白茶的产量已不如往昔,而清水岩的茶树依然郁郁葱葱,两处寺庙所承载的茶历史文化价值依然不可估量。

从宋朝走来的

安溪茶叶贸易

宋朝商业的繁荣为安溪茶叶的传播搭建了广阔的平台。据史料记载,安溪茶不仅在国内畅销,还借由海上丝绸之路远销海外,将这片土地的芬芳传播到更远的地方。

宋元时期,泉州刺桐港作为我国四大对外贸易港口之一,与埃及的亚历山大港齐名,享有中世纪“东方第一大港”的美誉。安溪茶叶与闽北的乌龙茶、红茶一同被集中运至泉州港,而后装船发往世界各地。在刺桐港所在地的九日山,多处与茶相关的摩崖石刻见证了彼时茶事的辉煌。比如,“嘉泰辛酉(1201年)十有一月庚申,郡守倪思正甫遵令典祈风于昭惠庙,既事,登九日山憩怀古堂,回谒唐相姜公墓,至莲花岩斗茶而归”,生动地展现了官员祈风后参与斗茶的情景;“天朗气清,惠风和畅,男女携筐,采摘新茶”,则呈现出人们采摘新茶的热闹场景。

清徐松在《宋会要辑稿》中详细记述了泉州及各地的茶叶对外贸易状况,表明安溪茶叶通过泉州港销往了众多国家和地区。此外,1973年泉州湾后渚港发掘的宋代古船,也从侧面映照出安溪茶叶贸易的兴盛。意大利安科纳市犹太商人雅各的回忆录《光明之城》提到,在泉州城里的市场上看到用灌木的小叶子做成的饮料,在当地颇受重视但尝起来很苦,这被视作西欧最早有关中国茶的文字记录,有力地证实了宋朝时期安溪茶叶通过海上贸易走向世界。

宋朝盛行的斗茶之风,也推动了安溪茶叶品质和制作工艺的提升。茶农们精心钻研,力求制出更优质的茶叶,使安溪茶叶在众多斗茶活动中崭露头角,声名更为响亮,进一步提高了其市场的知名度和美誉度。

安溪茶叶的发展,不仅拉动了当地经济的繁荣,为当地创造了大量就业机会,促进了商业的发展和民众收入的增加,还推动了茶文化的传播与交流。

总之,宋朝时期的安溪茶叶在国内外贸易中初露锋芒,其深厚的茶文化底蕴和繁荣的茶叶产业为后世奠定了坚实基础。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号