探秘德化“榜眼第”背后的“人文密码”

发布日期:[2019-11-19] 阅读人:1637 字号:

该“榜眼第”为清代榜眼、翰林院编修邓启元的故居;邓氏一族诗礼传家,明清时期俊彦辈出,且与安溪李光地家族渊源至深;邓启元“榜眼及第”印鉴日前首次亮相

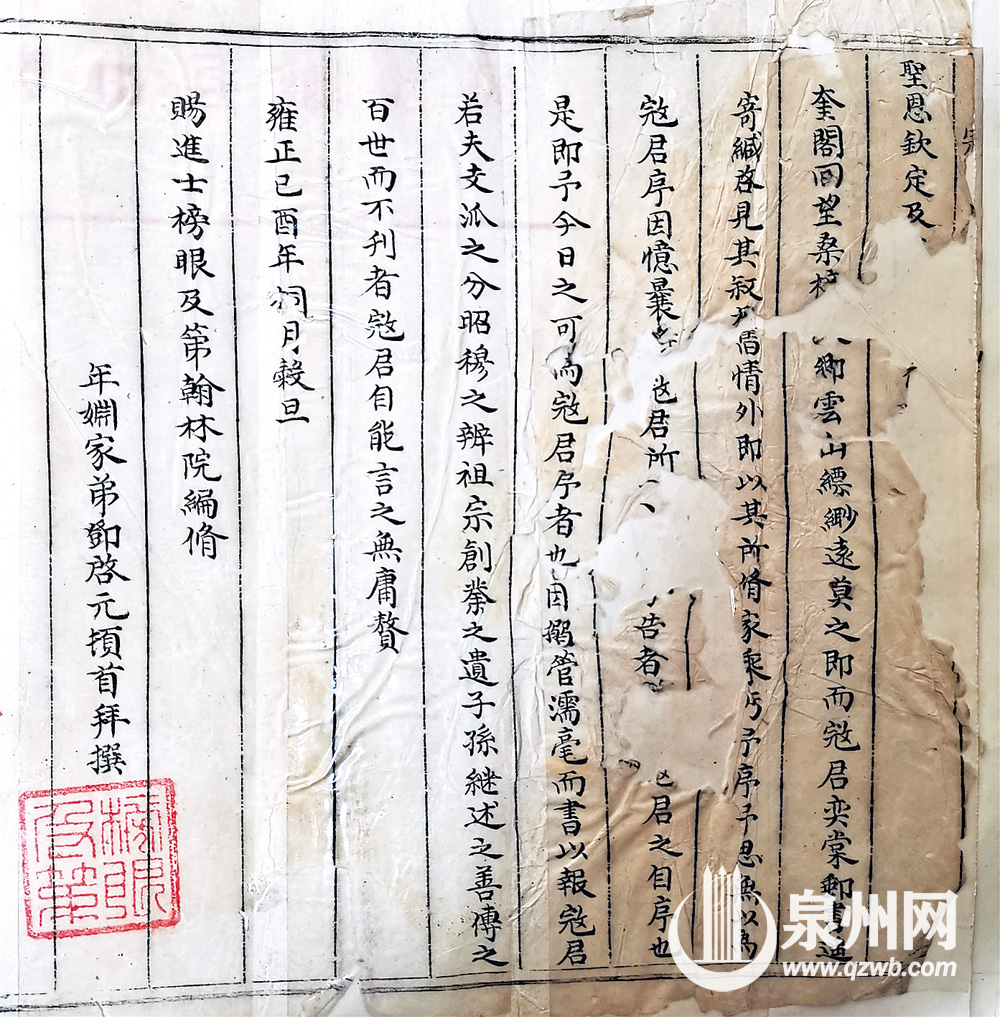

启元的“榜眼及第”印鉴出现在寇氏的族谱内

近日,德化县首次在当地族谱中发现了清代榜眼邓启元的印鉴。邓启元为德化浔中蒲坂邓氏祖先,雍正五年登进士榜眼及第,系德化古代科举及第的最高位者。他的背后究竟有着什么样的故事?

□记者 吴拏云 陈小阳 文/图

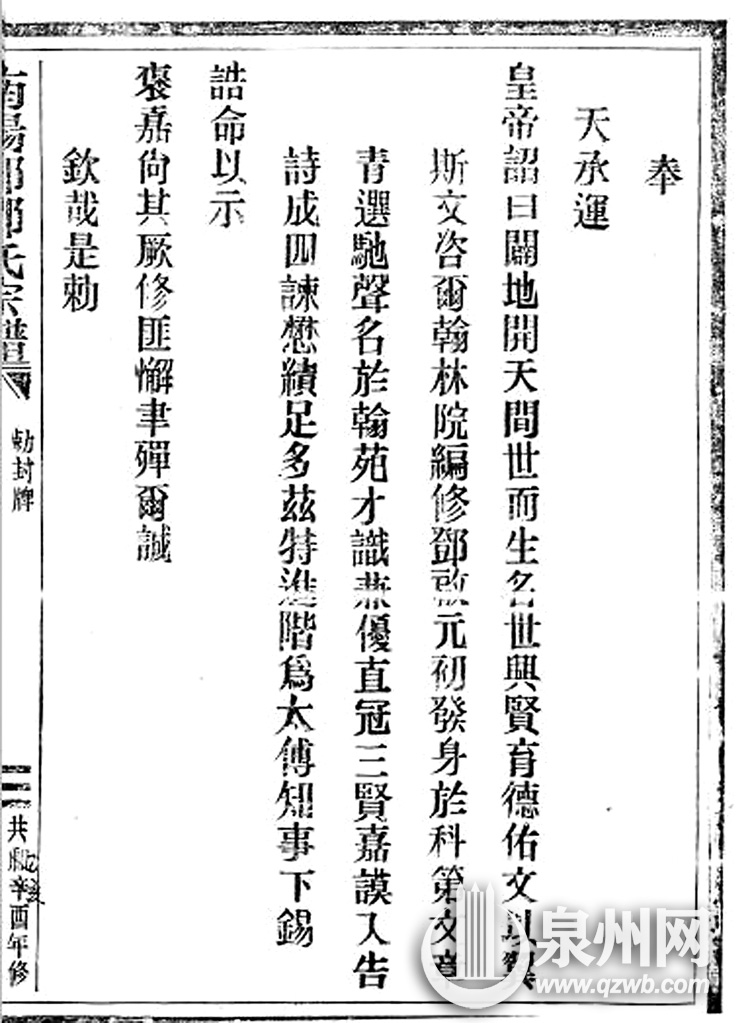

邓氏族谱内收录的勅书原文

榜眼及第 三县之首

“南阳故郡邓侯天,星宿云台第一贤。石室文章光焰在,将军武库剑霜寒……”这是德化邓氏宗谱里《邓氏源流记》内的诗句。根据《泉州邓氏谱志》记载,德化浔中蒲坂邓氏亦为南阳邓氏族脉的一支,其开基祖为邓炫,是泉州邓氏始祖的六传孙。明正德二年(1507年),邓炫随祖母黄氏安人入德化,并于正德十五年(1520年)择地蒲坂鼎建“象牙堂”定居。邓炫之子邓垣(号瞻山)建“竹林堂”,邓炫之孙邓钦(字道寅、号敬宇)建“霞坂堂”,尔后族裔衍播,贤达辈出,到了邓炫七世裔孙邓启元时,科举榜眼及第。

众所周知,中国古代多用科考制度来选拔人才。但由于要通过层层考核方能金榜题名,有些士子即使一辈子都在寒窗苦读,也可能无望而终。但邓启元却天资聪慧、颖悟绝伦,他在钦赐进士榜眼及第之时,不过是28岁之龄。据德化县社科联主席郑清清介绍,邓启元,字幼季,号蓝阳,是德化“邑西涂坂”(今为德化浔中镇土坂村)人,清雍正五年(1727年)参加殿试,被钦点为榜眼,系闽中三县(德化、大田、尤溪)古代科举及第最高位者。古代能够在科举中跻身进士一甲(即前三名)之列,对于一个家族来说,这份荣光是不言而喻的;而对于古之德化来说,域内士子高中榜眼也是破天荒头一遭,更是全县为之轰动。

清乾隆《德化县志·卷14·人物志·文学》载曰:“邓启元,字幼季,邑西涂坂人,慧根夙赋,丰仪秀伟。安溪李文贞公见而奇之,曰:‘此子眉如韩元少,当大魁天下。’年十四游庠,家学渊源,沉酣古典,涉笔渊博奥衍,不可绳羁。”“李文贞”即为清代名相、安溪湖头人李光地;而“韩元少”指的是韩菼,他是清康熙癸丑科的状元。当年李光地第一次见到年少邓启元时,便认为他日后会在科举上一鸣惊人。这也许和邓启元“慧根夙赋”分不开,但另一方面也因李光地熟知邓氏家学渊厚、诗礼传家,在启元之前,邓氏一族的邓镳、邓孕槐、邓迈甫、邓楠、邓薰等,乃至启元之父邓炽,皆为一时名宦或名士。故而宰相李光地才对小启元有此断言。后来事实也证明老宰相的眼光,确实独到。

家庙内匾额林立

人文故居 古朴自然

土坂村(古称涂坂、蒲坂)位于德化县城关西郊,这里群山环抱,凝翠流苍。浐溪从村边蜿蜒而过,银练清舞。蒲坂邓氏的霞坂祠(亦称霞坂堂)便位于土板村内。据蒲坂邓氏族裔邓玉堂、邓兴富、邓兴建介绍,这座传统古建筑既是邓氏祠堂,同时也是榜眼邓启元的故居,所以又被人们唤作“榜眼第”。霞坂祠迄今已有400多年历史,是德化一处“人文圣地”。

蒲坂邓氏霞坂祠为两进五开间砖石木建筑,歇山式屋顶,上下各踞一堂,气势恢宏。走入祠内,只见堂宇高挑宽敞,厅柱等物用材硕大,檐拱之间雕饰精美,整体建筑集石雕、木雕、灰塑等传统工艺于一身,是德化古建筑的典型代表。在“榜眼第”左近,还有邓启元年少孜孜求学、寒窗攻读时的书房。书房为土木建筑,相对简陋,但古朴而自然。

明末清初,蒲坂邓氏在仕宦、科举等方面,达到了一个峰期。在这个时期有一位重要人物值得关注,那就是邓濂。民国时期《德化县志·卷14·人物孝友》载曰:“邓濂,号济寰,涂坂人。少英敏,移居入郡就学,每试冠军。事继母,抚诸弟,以孝让闻。交友然诺不苟,郡邑以德行推之。”生于明末的邓濂聪明好学,读书时考试常拿第一,是个不折不扣的“学霸”级人物。但是为了在家安心奉养继母、照顾家里的弟弟们,他“岁荐后即杜门”,主动放弃了参加科举、追逐功名的机会。由于邓濂德行兼备,乡民对其十分敬重。

古人云:“德厚流光。”邓濂一生以身作则,他的言行举止对后人影响颇深。其子邓孕槐在他的悉心培养下,终放异彩,成了历史上有名的“冰蘖”良宦,官至畿南巡按御史。民国时期《德化县志·卷14·人物治行》称邓孕槐“慈惠廉直,有古人风”,清道光《晋江县志·卷45·人物志·宦绩之六》则称他出任御史时“冰蘖自持,宿蠹一清”。

据《泉州邓氏谱志》所述,邓濂有五子孕槐、孕梓、孕櫆、孕相、孕杰,前四子后来皆徙居晋江,只有孕杰仍居德化。邓炽为孕杰之子,而启元又为邓炽之子,故启元应为孕槐的侄孙。

邓氏族人讲述功名牌的来历

邓李两家 渊源至深

说起德化蒲坂邓氏与安溪湖头李氏的族渊来,不能不提启元的父亲邓炽。清乾隆《德化县志·卷14·人物志·隐逸》载曰:“邓炽,字夏明,号伏公,新化里涂坂人。沉毅好学,幼即诵《诗》《书》《易》三经。十岁授《左氏春秋》,复业《三礼》,为文陶铸经传,杼轴予怀。”不难看出,邓炽是个早慧之人,长大后对于古之经传早已烂熟于胸,写文章时经著典故之类都是信手拈来。据载,后来邓炽“以科试游庠”,提督学政的汪棣园在点评他的卷子时称:“似此文品,吾再过冀北,始解苧衣,有愧伯乐矣!”意即称赞邓炽文章意境幽深,让人沉湎难以自拔。

可惜,邓炽与他的爷爷邓濂一样,无意功名。后来他娶了安溪湖头李氏家族的女子为妻,便赘居于湖头,成为湖头一带有名的塾师。清乾隆《德化县志》载曰:“(邓炽)徙居安溪之湖头,弟在涂坂,每岁时辄来言欢,累月乃去。常曰:‘轩冕之荣,孰与提挈襟裾之乐。’由是宾兴不与,终老山林。”邓炽一生愿望只是想安享天伦之乐、田园之趣,故对功名利禄毫不挂怀。直到70多岁时,邓炽依然还在“孜孜日课儿孙,阅寒暑无废”,他在家族子孙的教育上,可称得上是殚精竭虑。

邓炽妻子身怀第三子启元将近临盆之时,邓炽欲送妻子返回德化蒲坂老家待产。不料两人行至永春蓬壶百丈岩的马寺时,邓炽妻突然腹中阵痛不已,不久即诞下启元。后来,启元在德化老家长大,自幼深受家学熏陶。清道光《晋江县志·卷56·人物志·文苑之二》载曰:“(邓启元)幼聪颖,博通经学,人称神童。十三岁以背诵十三经入德化庠。壬寅拔贡赴京,京师缙绅咸知其名。”启元少时曾随父母拜谒他的外舅祖、宰相李光地,这才有了前文提及的老宰相对他的评价。成年之后,邓启元亦娶湖头李氏之女为妻,邓李两家由是渊源至深。据邓氏族谱载,启元之妻后来还被诰封为一品夫人。而邓启元在病逝后,葬于湖头五阆山,其墓仍存。

“三楚文衡”匾被邓氏族人视若珍宝

匾额林立 彰显荣耀

在德化土坂村上坂角落,邓氏开基祖邓炫肇建的“象牙堂”祠(今称“邓氏家庙”),历经数次修缮与重建,迄今犹自矗立。这座古老祠堂鳞瓦覆顶,华椽跃凤,规模宏大。遗憾的是,据说祠内诸多文物如祖宗像、铜香炉、护门狮等,已毁于上世纪中叶。不过,在邓氏家庙大厅中,我们依然能看到“榜眼及第”“积懋粤西”“五省都督”“父子文魁”“兄弟同榜”“乌台重望”“两江巡按”等十余块匾额。这些匾额承载并彰显了蒲坂邓氏厚重的历史人文。

在这众多的匾额当中,有一块黑底金字的“三楚文衡”匾被邓氏族人视若珍宝,因为该匾是清代曾任《四库全书》总纂官的纪晓岚所赠之匾。据郑清清介绍,这块“三楚文衡”匾额的上款为“蓝阳夫子芳圣铭青史”,下款为“乾隆庚申学生纪晓岚赠”。“蓝阳”是邓启元的号,因启元曾出任湖北主考官,故纪晓岚尊称其为“三楚文衡”。另外,邓启元曾于雍正九年(1731年)被赐封为太傅,即为帝师,纪晓岚由是执学生之礼而赠匾,亦在情理之中。

笔者在德化《邓氏宗谱》中发现,该谱收录了当时启元被赐封太傅的勅书原文:“奉天承运,皇帝诏曰:辟地开天,世而生名。世兴贤育德,佑文以翼。斯文咨尔翰林院编修邓启元,初发身于科第,文章青选,驰声名于翰苑。才识兼优,直冠三贤,嘉谟入告,诗成四谏,懋绩足多。兹特进阶为太傅,知事下锡。诰命以示褒嘉,尚其厥修匪懈,聿殚尔诚。钦哉是勅!”落款为:“勅命,清雍正九年(1731年)四月望日之宝。”另外,族谱还录有雍正帝钦赐“达尊咸备”匾额给邓炽的勅书原文。

“榜眼第”即为邓启元故居

奉职维谨 英才早逝

邓启元雍正五年榜眼及第后,即授翰林院编修,后来又授武英殿纂修。民国时期《德化县志·卷14·人物文学》称其“奉职维谨”。雍正十年壬子(1732年),邓启元奉旨典试湖北秋闱。因为他名声在外,所以湖北“通经学古之士,咸走相庆”。对于评点士子试卷,邓启元不敢有丝毫懈怠或马虎,“闱中落卷数千,逐加评点,晓夜忘疲,竟成血疾”。忧劳成疾的邓启元返朝之后,又被委以参修《三礼》的重任,每日“刻志编摩”,耗尽心血。县志描述称“秘书阁中一灯荧荧,视寒窗困学,犹将过之”,邓启元为纂修《三礼》,每天拖着病躯漏夜览阅经卷,竟比士子寒窗苦读还要劳累。如此一来,其身体被彻底击垮,不出数月,竟不幸病殁。邓启元去世时年仅34岁,他的英年早逝,让满朝文武为之痛悲,民国时期《德化县志·卷14·人物文学》称:“都门巨公皆痛惜而哭吊焉!”

德化邓氏家庙内,至今还珍藏着三块古代的功名牌。据土坂村89岁高龄的邓国民老先生介绍,这三块功名牌俱为邓启元而立,其一为“榜眼进士出身”,一为“翰林院编修”,另一为“湖北大主考”。三块功名牌都代表着曾经的一段辉煌,但谁能想象,在这功名牌的背后,邓启元为之付出了多么巨大的辛苦与努力。

乾隆版《德化县志》收录了邓启元榜眼及第时所撰的赋文——《圣主诣雍劝学赋》,可惜他的诗文并未出现在县志当中。日前,郑清清在《上谷寇氏·德化霞寮凤鸡堂族谱》中还找到了一篇邓启元雍正己酉(1729年)为霞寮(今盖德镇下寮村)寇氏撰写的谱序,且在文末发现附有启元的“榜眼及第”印鉴。郑清清表示,这是邓启元“榜眼及第”印鉴首次被发现,这枚德化古代科举历史上绝无仅有的“榜眼及第”印鉴,是德化清代教育史、名人史等的重要见证物,其意义非凡。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号