“荔镜情缘”芬芳再绽 跨界试窥“陈三五娘”的风情韵致

发布日期:[2018-11-09] 阅读人:1637 字号:

“陈三五娘”多学科研究有新进展,明代刊本的诗歌或为清代俗曲唱本的先声

“荔镜情缘”芬芳再绽

泉州网11月9日讯 (记者吴拏云)“陈三五娘”故事是数百年来广泛流传于闽台、潮汕、东南亚等地区的一段传奇爱情故事,讲述了泉州书生陈三于潮州邂逅佳人黄五娘,为实现美好爱情,五娘投荔示情,陈三破镜卖身,两人几经曲折相依相随的经历。这段“荔镜情缘”已熏陶了几十代人,影响深远。11月3日,“陈三五娘”研究系列著作新书发布暨研讨会在泉州师范学院内召开,这是福建师范大学教授(原泉州师范学院教授)黄科安自2011年以来,带领“‘陈三五娘’故事的传播及其当代意义研究”课题组团队,历经七年调查研究,收获丰硕学术成果后的一次公开展示。发布会上展示的新书有《“陈三五娘”故事的传播研究》《陈三五娘学术研究会论文集》等。此次研究成果的公布,使得“荔镜情缘”再吐芬芳,又一次在喜欢这一传奇故事的民众心头掀起新的波澜,同时也再次聚焦了海内外相关学术领域研究人士的目光。

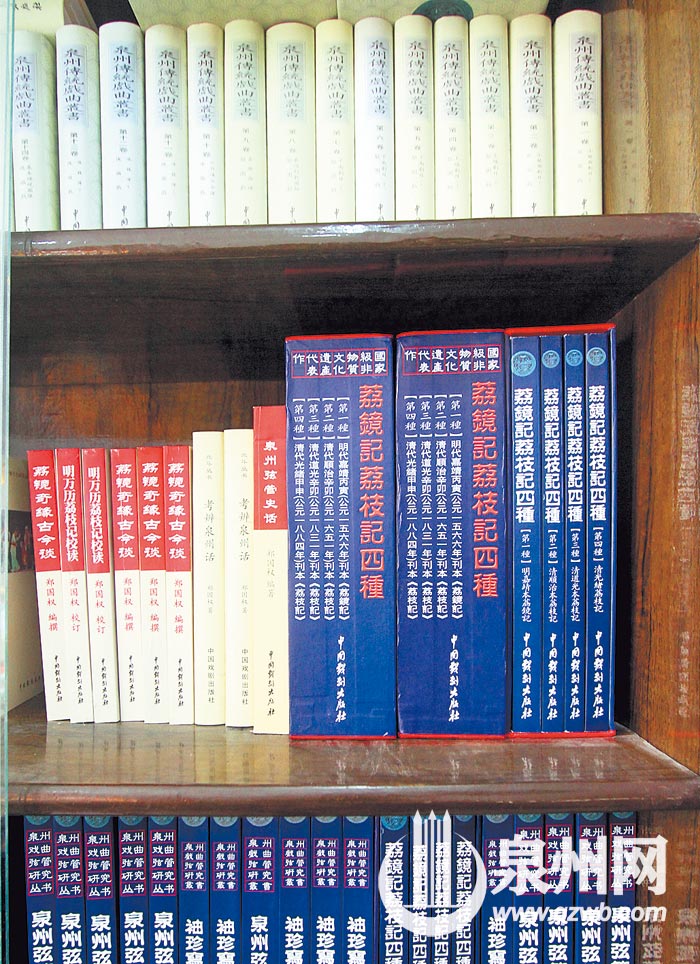

泉州研究“陈三五娘”戏曲的书籍众多(吴孥云 摄)

梨园戏《陈三五娘》剧照(吴嘉晓 摄)

对于闽南人来说,“陈三五娘”故事离我们很近,有根植于原乡土壤的那种踏实与纯粹。譬如,泉州市洛江区和台商区一带有各种与“陈三五娘”故事相关的遗址、遗迹。古代水利工程“陈三坝”,相传为陈三所筑;在朋山岭上有座古庙“青阳室”(又称“清凉室”)传为陈三隐居读书之所;梧宅村有一座“运使宫”(又称“铁山宫”),据当地村民介绍,祭祀的就是曾任广南转运使的陈三之兄长陈伯贤及其夫人,梧宅村内还有一座陈家妆楼和传为五娘投身的八角井,等等。明清以降,以该故事为载体的改编,大量出现在了戏曲(梨园戏、高甲戏和歌仔戏等)、传说、文人笔记、小说、俗曲唱本、歌谣、电影等艺术形式当中,使得这一爱情故事迸发出强大生命力,迄今在民间有大批拥趸。

黄科安教授表示,“‘陈三五娘’故事的传播及其当代意义研究”课题组吸纳了多学科的研究人士,以此来打破学术壁垒,推动了“陈三五娘”文化研究的发展。从多学科的理论视域,探索以“陈三五娘”为代表的传统地方戏曲的内涵及其传播维度,在跨文化的多元语境中,梳理研究这一民间爱情故事在各类文体的传承与流变,是此次研究的重要目的。

福建省艺术研究院副院长周明称,“陈三五娘”故事对于现代电影、戏曲、小说等都有“反哺”效应,例如故事中“磨镜”的桥段,就被众多电影、戏曲等借用,这也从侧面推动了“陈三五娘”故事的传播。“陈三五娘”文化研究展现了闽南人对于传统文化的坚守,闽台学者对这一历久弥新的爱情故事趋之若鹜,恰好反映了两岸民间共同向往的文化价值观。

福建省艺术研究院《福建艺术》副主编白勇华表示,“陈三五娘”故事在福建很多地方戏、地方剧种中都出现过,如梨园戏、高甲戏、歌仔戏、布袋戏等等。但是每个剧种的演出是有选择的,譬如梨园戏,会按照小梨园的表演路数来讲故事,挑选的就是睇灯、投荔、磨镜、私奔等情节;而高甲戏从自身表演特色出发,则会演审陈三、探牢等,这说明“陈三五娘”故事本身内涵丰富,有广阔的阐释空间。因而,“陈三五娘”文化的再发掘,对于地方戏剧的研究很有帮助。

“陈三五娘”民间传说是中华传统文化中的一件瑰宝,而俗曲唱本在“陈三五娘”故事文化传承中有其独特的价值与地位。黄科安告诉记者,“陈三五娘”俗曲唱本是清代以降流传开来的主要载体之一。经他考证,这一流脉可溯至明代的嘉靖本《荔镜记》和万历本《荔枝记》戏文中插入的诗歌作品。通过勘察细读,他发现这两刊本的诗歌虽然表现出底层文人逞才使气的共性特点,但出现的“口语化”和“方言化”新倾向,很有一种“俚曲”味道,打上鲜明的“在地化”烙印,显然这与后来以纯粹闽南方言演唱的俗曲唱本有一脉相通之处。因此,有充足的理由推测这两刊本的诗作,可视为在清代大量流行的“陈三五娘”俗曲唱本的先声,这值得学术界给予关注。

跨界试窥“陈三五娘”的风情韵致

这一民间传说经明清以来的文者之笔,逐渐衍生出各种文艺体裁,不仅在多个剧种中能见到它的身影,而且在歌谣、小说、舞台剧以及南音清唱、俗曲演唱等也留存着它的足迹;近现代的研究更是将“陈三五娘”故事置于经济、文化、民俗、宗教、教育、音乐等领域中予以探讨;现在泉州、潮州尚有各种与“陈三五娘”故事相关的遗址、遗迹,如“陈三坝”“青阳室”“运使宫”“五娘井”“五娘墩”等等

“陈三坝”为古代水利工程(陈小阳 摄)

核心提示

就像金庸武侠小说曾被各种影视剧、文学作品改编借鉴一般,数百年来,“陈三五娘”故事题材在戏曲、俗曲唱本、小说、影视、连环画等艺术形态中也受到过“众星捧月”式的追逐,梨园戏、高甲戏、歌仔戏等剧种中不少老百姓喜闻乐见的经典剧目,皆与之息息相关。今天就让我们一起分享福建师范大学教授黄科安及其研究团队带来的“陈三五娘”研究成果,去领略这一带来群体记忆的传奇故事之神韵。

□记者 吴拏云 文/图(除署名外)

“运使宫”(又称铁山宫),祭祀的是陈三兄长陈伯贤及其夫人。(陈小阳 摄)

“青阳室”据说曾是陈三隐居读书的地方(吴拏云 摄)

明清相承的 俗曲唱本

“陈三五娘”传说故事缘起泉潮两地,却随着早期明清闽南移民的足迹而传播到海内外,成为世界“闽南文化圈”里有着广泛影响的文化奇观。这一民间传说经明清以来的文者之笔,由原先底层大众的口头流传,而逐渐衍生出各种文艺体裁。不仅在多剧种,如梨园戏、潮剧、高甲戏、歌仔戏、布袋戏、莆仙戏、闽剧、黄梅戏、豫剧、小戏车鼓弄等中能见到它的身影,而且在歌谣、小说、舞台剧、影视、连环画,以及南音清唱、俗曲演唱等也处处留存着它的足迹。近现代的研究更是将“陈三五娘”故事置于经济、文化、民俗、宗教、教育、音乐等领域中予以探讨,为此,黄科安教授及其团队在编著《“陈三五娘”故事的传播研究》一书的过程中,提出整合多学科知识、运用跨界研究的方法来探究“陈三五娘”故事的内涵及其传播维度,寻味失落已久的东方神韵。

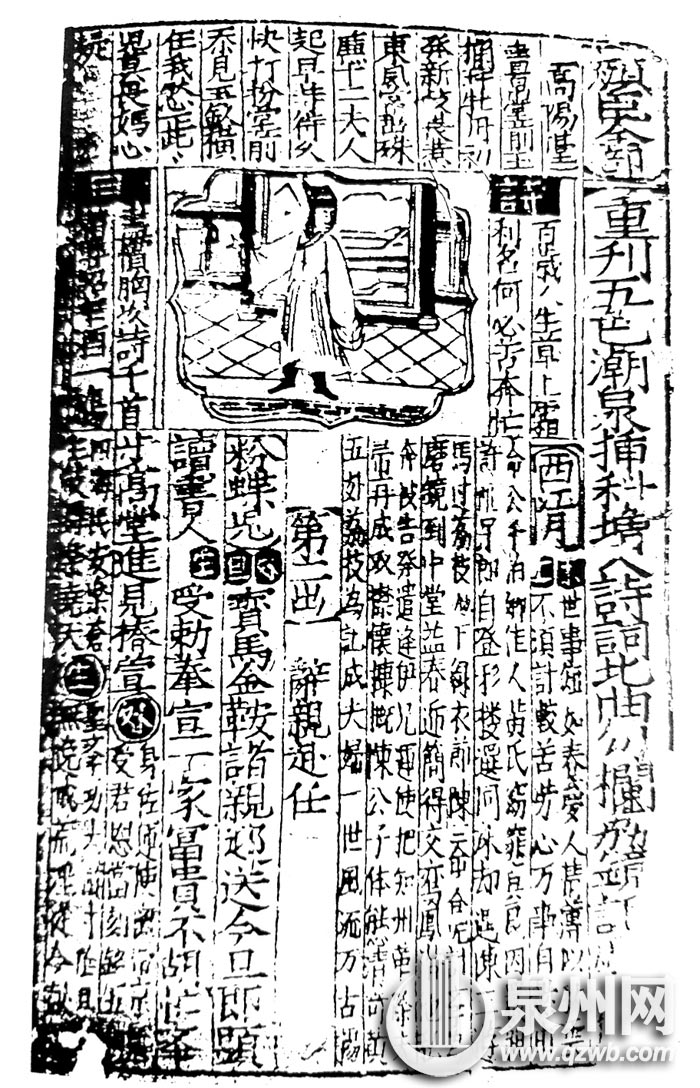

相对于戏曲、小说而言,以往人们对“陈三五娘”的俗曲唱本关注不够,黄科安在《“陈三五娘”故事的传播研究》一书的《“陈三五娘”故事的俗曲唱本》文章中指出,流传于闽南民间的“陈三五娘”俗曲唱本有木刻、石印、铅印、手抄等形式,如果加上在台湾发现的版本,将达40多种,数量庞大。即便在今天的泉州,有心之人偶尔也能在地摊上觅到手抄本之类的版本。所谓“俗曲唱本”,是一种说唱文字,承续唐代俗讲变文的系统,其嫡系有宋代的陶真、涯词、鼓子词、诸宫调,元代的词话,明清的弹词、鼓词、宝卷等。在闽南,俗曲唱本一般是七言创作的通俗叙事诗,作为俗曲演唱时的脚本。在潮州,“歌册”是人们对俗曲唱本的称呼,在漳州称“锦歌”,而在台湾地区则称为“歌册”“歌仔册”或“歌仔簿”。但最早的“陈三五娘”俗曲唱本是哪一种,又在哪一个时间点出现呢?黄科安发现,明万历本《荔枝记》共计有6处以“诗曰”形式出现的诗歌,诗作内容浅显易懂,庄谐杂出。而先于万历本《荔枝记》15年面世的明嘉靖本《荔镜记》,从头到尾,每一页都刊刻四句七言诗,贯串起来,共计有836行。显然,这首长篇抒情叙事诗是作者有意为之,是为配合“荔镜记”戏文的剧情发展而创作的,是陈三五娘爱情故事的另一载体。与万历本的诗作一样,嘉靖本中的七言诗也是以北方官话和闽南方言相互混搭的方式出现。

黄科安表示,为了更好地表现长诗的叙事性功能和吸引底层百姓的注意力,嘉靖本《荔镜记》七言诗的作者在语言上做出大胆的变革,具体表现在语言的“口语化”和“方言化”方面。尽管就整体风格而言,长诗文雅风流,诗趣盎然,但在迈向叙事化过程中,口语化是作者有意采用的一种修辞策略。如:“听见厅前叫一声,手捧槟榔出外行;未知相请何人客,阮是林家大鼻兄”,以“大鼻”绰号代替林大的身份,突出此人俗不可耐,引致后来五娘的激烈抗争。类似的情况在长诗中还有许多,这体现了诗作的“在地化”倾向,也形成了一种亦文亦白、亦雅亦俗的混合型的“蓝青官话”的语言形式,使诗作在字里行间有一股活生生、泼辣辣的生活气息,扑面而来,沁人心脾。黄科安认为,这首长诗在明嘉靖刊刻本中,并非充当每页插图的“配角”,而是登上文苑的“主角”,它完整讲述了陈三五娘的爱情故事,是一篇独立的抒情叙事作品,其形式已经很接近明清的弹词、鼓词、宝卷了,有俗曲唱本的味道。若与现存最早俗曲唱本的清乾隆已亥年刊刻的《绣像荔枝记陈三歌》相校对,能够发现它们之间存在着千丝万缕的关系。由此可见,目前所发现的陈三五娘爱情故事的清代俗曲唱本,溯源可至明朝一代。明嘉靖本《荔镜记》的长篇抒情叙事诗和万历本《荔枝记》的6首诗作,无疑是这一流脉现今可追溯的最早文本。“陈三五娘”故事在明代不仅有戏曲的传承,也有用初露“俚曲”端倪的长篇抒情叙事诗传唱,这不仅是泉州古代地方戏曲的衍生品,也是明代说唱文学的重要文献。同时也说明,“陈三五娘”故事之所以能够在广袤的闽南区域扩散流播,就在于它的俗曲唱本具有鲜明的“草根性”。

另外,黄科安在《‘陈三五娘’故事的俗曲唱本》中还重点指出,“陈三五娘”故事俗曲唱本在传承与流播过程中,还鲜活地记载下了闽南族群的民俗文化。在俗曲唱本中,闽南人的行事方式,如习惯求神拜佛,入庙抽签,堪舆地形,相信善恶有报、因果轮回等,都被生动再现,反映了中华传统文化中儒释道的糅合,以及民间信仰的弥漫。在台湾流行的名目繁多的俗曲唱本(歌仔册)中,“陈三五娘”是最广为人知、最为经典的民间故事,后来随着歌仔戏剧种的出现,它又成为台湾歌仔戏的“四大经典剧目”之一。“陈三五娘”俗曲唱本在台湾的扩散传播,体现了两岸人民同根同源的文化价值观。

为调查“陈三五娘”在潮州的遗存状况,黄科安教授曾带领课题组成员前往潮州市韩山师范学院潮学研究院进行学术交流。(黄科安 供图)

《“陈三五娘”故事的传播研究》一书日前面世

“陈三五娘”研究形成系列新书

《荔镜传》作者尚待考证

“陈三五娘”故事的早期文言小说有多部,包括《荔镜传》《绣巾缘》《诡计越娶》等,其中又以《荔镜传》最为知名。小说《荔镜传》的作者是谁?这是长期以来学者们争执不休的问题。可惜迄今没有答案。《“陈三五娘”故事的小说改编》一文罗列了国内学者对于该问题的一些观点:首先,《荔镜传》作者流传较广的是为李贽所作,但厦门大学副教授蔡铁民认为,“翻阅李贽的专著、书信、笔记,并无交代有整理《荔镜记》的片言只语,更不必说小说了”,而且两者的语言风格差异大,《荔镜传》“才子佳人的情调很浓厚,文字晦涩,堆砌典故”,而李贽的风格“泼辣潇洒,痛快淋漓”“语言浅近明白”,不认可是李贽所著这一说法;其次,厦门文史研究者林颂提出:“有人认为是安溪李光地或晋江陈紫峰所撰”,但此观点并无证据相辅,也不可信;台湾教授陈益源认为,真正作者一时难考,而据其考证,《荔镜传》成书年代应以明弘治末至嘉靖初的可能性居大。《“陈三五娘”故事的小说改编》一文认为,从《荔镜传》的文本来看,是一部典型的文人创作,从小说篇首的“陈必卿实录”中的“人生贵适志耳,若何求而弗足。而终日面营营也”的叹语,以及该节附录的《长行歌》中,可以发现整部作品的情感基调和人生哲学思考。故而,黄科安团队更倾向于蔡铁民的观点,即《荔镜传》为“明中叶之前一位不得志的文人”所作。

《荔镜传》从人物塑造的角度来看,由于小说抒情化的倾向、文人化的趣味、古典诗词的大量植入、典故的密集运用,使得小说中人物的个性化特色不明显,人物的对话也缺乏个性特征,故小说传播范围有限,只流播于狭小的文人圈子。

明嘉靖《荔镜记》戏文书影(翻拍)

影视挽留住艺术形象

早在20世纪20年代中期,“陈三五娘”故事就被晋江籍菲律宾归侨俞兴和搬上银幕了,不过当时的中国电影还是“有影无声”的默片时代。后来,随着传媒技术的进步,“陈三五娘”越来越多地亮相影视剧。据《“陈三五娘”的影视改编》一文所述,1957年在海内外上映的戏曲电影《陈三五娘》是“泉州拍摄的第一部电影”,这部电影中潇洒大气的陈三(蔡自强饰)、多情美丽的五娘(苏乌水饰)、俏丽可人的益春(苏鸥饰)的艺术形象,至今活在老一辈戏迷、影迷的记忆里。1961年拍摄的潮剧电影《荔镜记》,则让黄五娘的扮演者姚璇秋一时红遍东南亚,成为华人社群心目当中的“潮剧闺门旦典范”。1967年由著名的邵氏兄弟(香港)影业拍摄的电影《新陈三五娘》,更善于捕捉观众的审美心理,不遗余力地强化了审美娱乐性,也扩大了“陈三五娘”故事的“圈粉”效应。

20世纪中期,台湾地区曾现歌仔戏电影风潮,出产了多部长短不一、各取所需的“陈三五娘”题材电影,以乡土方言体系叠印了那一时代的共同文化记忆。如洪信德编导、1959年首映的《益春告御状》以及1964年首映的《陈三五娘》,史载口传,流芳后世。1964年还上映一部题为《五娘思君》的“歌唱片”,导演为李泉溪。1981年上映、由余汉祥导演的《陈三五娘》则堪称“歌仔戏电影这一片种回光返照的余晖”,在台湾电影史中极具指标意义,成为歌仔戏电影时代逝去的“空谷绝响”。另一方面,台湾地区电视节目从开播以来到20世纪末,似乎每隔一段时间就有一部重新演绎的“陈三五娘”活跃于荧屏。1996年的电视歌仔戏《陈三五娘》,由台湾资深歌仔戏编导、闽南语讲古人石文户亲自执导,在台湾岛内掀起一场收视高潮,其片头主题曲以朗朗上口的“状元调”唱道:“泉州才子陈伯卿,送嫂离乡千里行。元宵潮州赏灯景,邂逅五娘即钟情……历尽沧桑情不变,千古流传荔镜缘。”可谓道尽浮世悲欢,在多少人心田中留下了难忘的涟漪。

清光绪本《荔枝记》戏文书影(翻拍)

俗与雅之间的平衡

清代以后,“陈三五娘”的故事开始活跃在福建以及台湾等地的民间戏台上,这其中就包括梨园戏、高甲戏、莆仙戏、歌仔戏、泉州木偶戏等。《“陈三五娘”故事的剧种表演研究》一文称,各个剧种的各个版本,添加改易颇多,情节日趋复杂,例如梨园戏有“受累”(益春被逮押入牢狱)、“拷盘”(益春受酷刑盘讯)等情节;高甲戏则结合民间传说,把结局定为益春改姓生子,为陈家留下香火。故事的转化,如滚雪球一般,情节愈见曲折离奇。虽大致可分为团圆及悲情两种结局,但在悲情结局中,又有遗恨及补恨两种结果,让观众目不暇接。

黄科安及其团队成员认为,“陈三五娘”故事的发展与创新,只可“俗化”“雅化”,不可“媚俗”“媚雅”。个别版本有意突出“色情”和“艳情”内容,对“情色”抒写过头,在品位上就会显得有些低俗肉麻,格调和品位不高,有迎合民间低级趣味之嫌。而一些版本的改编,过分迎合主流意识形态的需要(即媚雅),则会带有功利色彩,使剧本失去草根味和民间气,让民众难以由衷喜欢。故在该故事的改编中,如何在“俗化”和“雅化”之间平衡,需多花一番工夫。

现在泉州、潮州尚有各种与“陈三五娘”故事相关的遗址、遗迹,如“陈三坝”“青阳室”“运使宫”“五娘井”“五娘墩”等等。虽然尚无法直接证明“陈三五娘”故事的历史真实性,却有力地说明了两地百姓对“陈三五娘”故事的喜爱程度。黄科安及其团队成员建议,泉、潮两地或可考虑将其文化遗迹进行共同包装开发,建造“陈三五娘”文化园,展示“陈三五娘文化”,仿效见证陆游和唐婉爱情故事的绍光沈园的开发思路,借之寻觅古代爱情踪迹,抒发怀古之幽思,进行文化寻根,带动地方旅游业的发展,并形成良好互动关系,反过来扩大“陈三五娘”故事的影响。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号