遍地海丝遗迹 探寻大坪山古道

发布日期:[2018-09-21] 阅读人:1637 字号: |

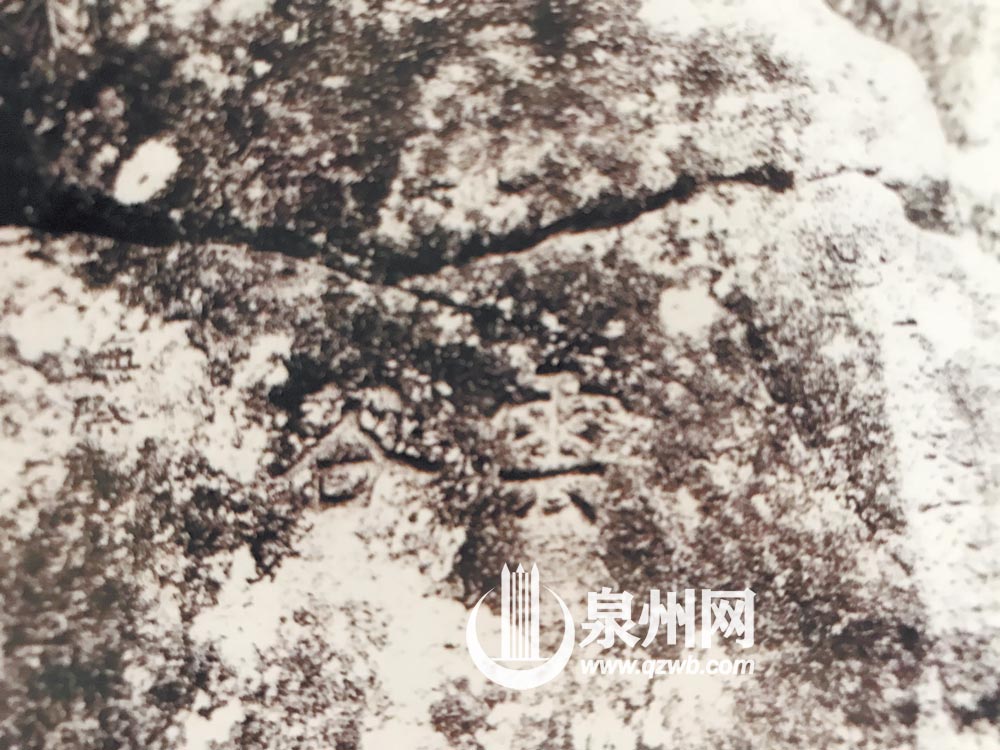

说起市区大坪山,泉州应该都不陌生。这里的郑成功雕像和山线绿道“玻璃栈道”,不少市民朋友想必曾游玩过。就在不久之前,大坪山上“水尾宫”前的一口池塘有了新发现。位于池塘底,藏有一方摩崖石刻,上面可见“宣教”“公神”四个大字。一时间,众说纷纭。有学者认为,石刻与“公神道”海丝古道名称的由来关系密切,是泉州古代海丝之路的有力佐证,同时,亦有学者指出,山崖石刻上的文字或许只是附近的某位李姓宣教农的墓碑。 为了深入了解情况,记者找到了家住大坪山上的丰泽区政协文史委员郭柯柯。他提供了一张他今年早些时候拍摄到的照片。当时,池塘水位尚低,因此照片完整地显示出石刻上的六个字“宣教李公神道”。在他的带领下,记者探访了大坪山古道周边的历史文化遗迹。

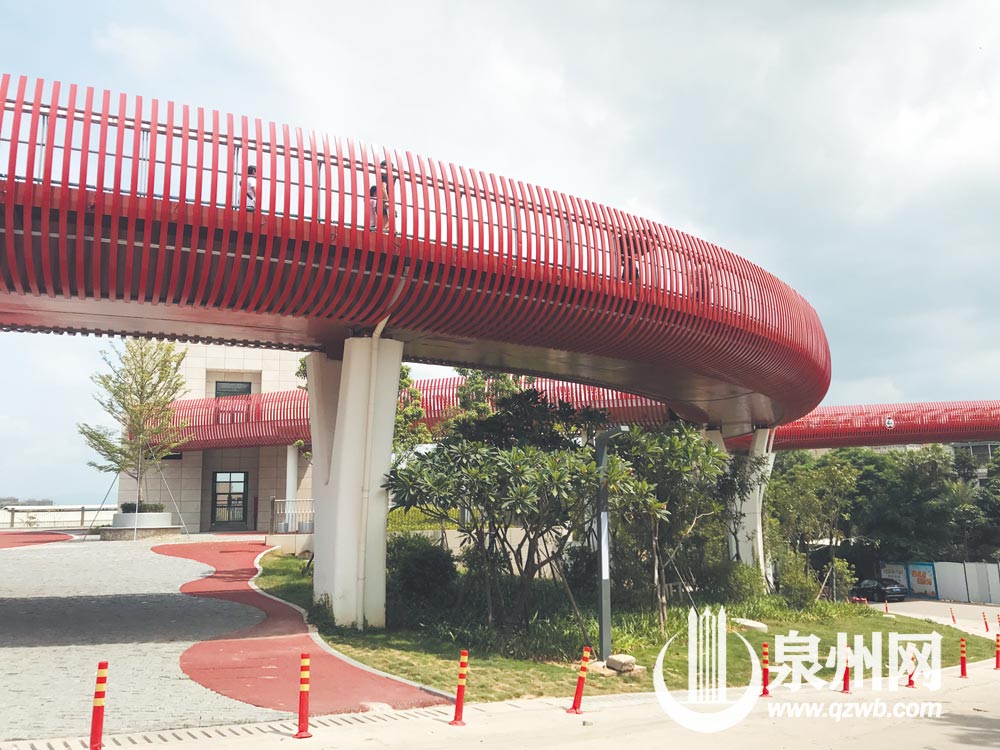

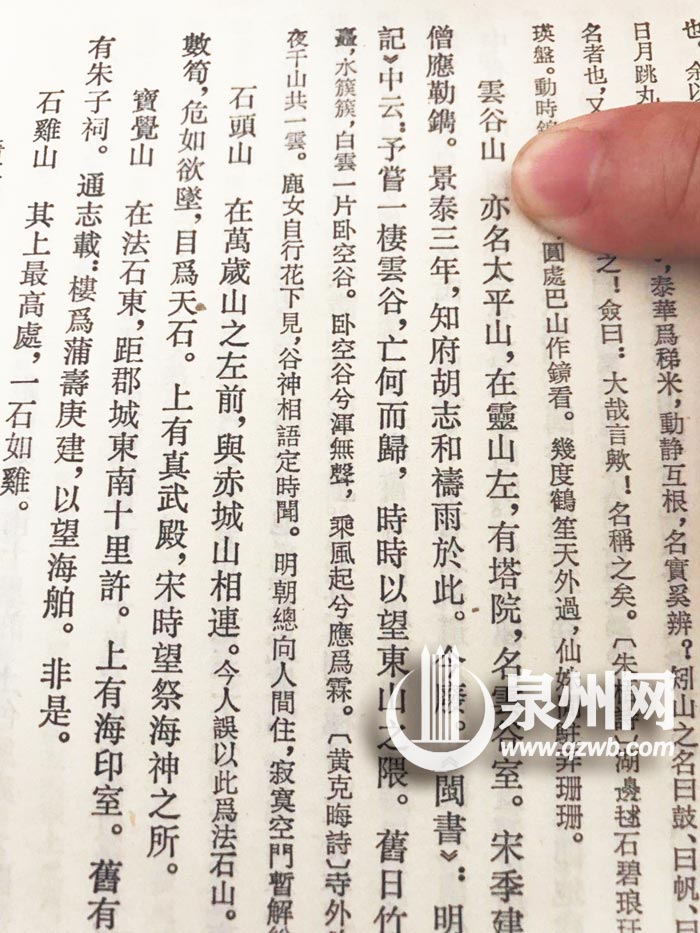

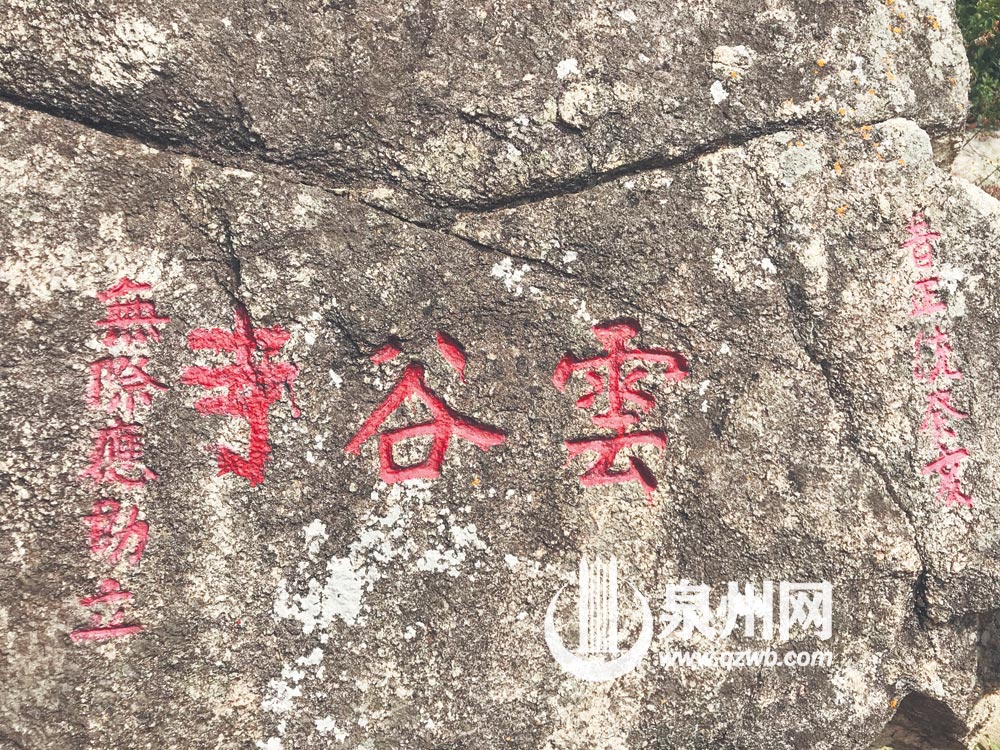

“宣教李公神道”石刻 云谷寺:蔡清年少读书地 走在大坪山的栈道上,周边云岚缭绕,观赏层林叠翠景色,仿佛置身虚幻之境。据了解,目前山线绿道起于大坪山大坪路,终点与森林公园三期步道相接,采用人车分离的绿道方式,并行有一条自行车道和一条人行步道,路上游人很多,来来往往。 这里峰峦奇异多姿,西北与国家重点风景名胜灵山、清源山毗连;东南连接国公爷山、宝珊花园、桃花山,迤逶至宋元古港后渚港。西面是古城区,东北面是泉州城东新区,东南面是东海湾新区,市区中心位置尤为突出,都市绿野风貌益显珍贵。 郭柯柯向记者介绍,大坪山有许多名胜古迹和旅游去处。大坪山曾经被叫做云谷山,因为山上曾有座云谷寺。据《泉州府志》载,山上有塔院,原名云谷室,始建于宋代,明代正统年间重建,后来称为云谷寺。山上有“云谷”二字,为僧无际镌勒。云谷书舍是郭氏先祖的教书房。由于周围山清景幽,许多名人选择在这里攻读。此外明代大儒蔡清少年时就在山中构筑独善书舍,专心读书。山岭的岚气清光,给了他俊逸超豪的才气,林海的波澜鼓荡赋予他高远的志向。潜心向学、矢志不移的蔡清数年后终于一鸣惊人,朝廷为官,并有较高的理学成就。 沿着栈道向山谷走去,金黄的野花在微风中摇曳,喜鹊在相思树梢兴奋地歌唱,平坦的栈道路面好似一匹金色的绸缎,挨着山沿穿过林子向前伸展,消失在树林边……

《晋江府志》关于“云谷山”的记载

云谷寺石刻

“云谷”石刻 古山道:遍地海丝遗迹 位于大坪山东北面山谷有一片龙眼林。这里便是海丝陆道中的石井村。据郭柯柯介绍,这里曾经发现揭示唐代厦门岛为古泉州府同安县嘉禾里的墓志铭。 翻阅史料,已故地方史学家庄为玑教授考证曾经指出:原来古代泉州,由于东面平原还是滩涂和湖泊,难以行走,北面台地地势较高,所以后渚港到刺桐城及内陆腹地最先是由北面两条陆地通道通行的,一条从大、小桃花山之间的山谷逶迤通到仁风门,一条从大桃花山南麓通到通淮门(东南门)。大坪山原名云谷山,正位于两条陆路中间。山谷中有连接两条古大路的南北向山道。至今在山线起点附近路边的巨石上还有“宣教李公神道”摩崖石刻。 位于大坪山间的大坪村现居住着1000多名的郭姓回族人,他们原是阿拉伯人后裔。历年来大坪山、郭厝山等地发现许多刻有古阿拉伯文或中阿两种文字及各种莲饰图案的宋、元、明古墓葬。这些都是中阿人民友好往来的历史见证。 所谓“百里崎岖固马蹄,担夫未暮问鸡栖,春江一笑路如砥,多少鹧鸪不敢啼”,正是这些古山道的写照。  石井村菜井  山间栈道 邓回墓葬禁示碑:实物印证《邓氏族谱》 十四年前,郭柯柯看到泉州晚报关于《郑和下西洋曾在泉州招收船工》的报道,提及在安溪县湖头镇发现的《邓氏族谱》记载了这样一段文字:“二世祖讳回公,从郑和太监过西洋号曰过番,葬云谷室,配未详,生一男讳铜公。”郑和第五次下西洋时,不仅曾到过泉州,还在灵山圣墓行香,祈求灵圣保佑此行顺利。如果真如族谱所言,那么邓回就是迄今发现的最早追随郑和下西洋的泉州人。根据记载,邓回曾任泉州卫世袭指挥百户,在郑和的船队中,他很可能不是普通船工,而是一名有一定职位的官员。 当时,郭柯柯就觉得“邓回”二字十分眼熟。他很快想起,这两个字,曾出现在一块石碑上。于是,便立刻前往查看。最后,果然在一块石碑上找到刻有“二世祖泉州卫世袭指挥百户讳回公封茔自前明成化间安葬在宪东门外三十七都大棚山土名云谷室”等内容,与报道中提到的《邓氏族谱》的内容互相呼应。 根据碑文内容,这是一块墓葬禁示碑。系当时的县令应邓回后人要求设立,为的是避免墓葬遭受破坏。而当年郭柯柯的这一发现,亦证明了《邓氏族谱》的真实可信。 饲马山:曾为古兵马道 走着谈着,转眼间便来到俗称“饲马山”的地方。郭柯柯告诉记者,原来,这里旁边有一条古兵马道,明末民族英雄郑成功的部队曾从后渚港登陆,驻屯在桃花山、大坪山处,准备攻打当时守卫泉州城的清军部队,留下许多动人的民间故事传说。旁边有座叫国公爷山的就是民间为纪念此事起的名。还有“饲马山”就是郑成功军队放牧战马的以及遛战马的“马路”、打造兵器大炮的“打铁山”等都在山线绿道周边。 向西望去,郑成功青铜塑像巍然峙立在大坪山巅,整个公园以郑成功骑马雕像为核心景观,还有西侧的市区入口景观区、北侧的后山生态景观区构成主题公园的主要部分。这里是集观景、休闲、体育锻炼、娱乐为一体的重要场所。尤其是到了夜晚时分,总能看到不少市民朋友前往此处锻炼游玩,欢声笑语,热闹非凡。 据了解,古时由泉州城到后渚的距离有十多公里,中间的地势北高南低,北段是山地,中段是水田、滩涂,南段是水道。这样从城区到后渚港先后形成三条通道:一条从仁风门(东门)经鹿园—双路口—乌脸宫—上、下石井,从皇墩后园上山经洋店、洋墓到后渚;一条从泉州清净寺—通淮门—云鹿到后渚,这两条都是陆路,俗称“东京大路”。另一条从德济门(南门)、聚宝街—法石到后渚,这一条是水路。 |

|

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号