《巷遇·新府口》:千年道观暗藏七星连珠之谜

发布日期:[2018-07-20] 阅读人:1637 字号: -

巷 | 遇 | 档 | 案

地理位置

泉州市鲤城区新府口巷

所属社区

泉州市鲤中街道和平社区

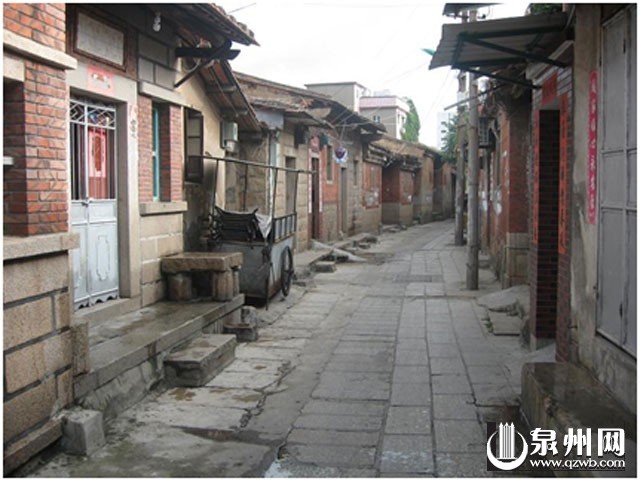

A 地名由来 新府口巷位于中山路与南俊路之间,东起南俊路,西接玉犀巷,呈L形,在泉州古时的隅铺境制度下,属于古城东隅中华铺妙华境。清代靖海侯施琅将军曾设府于此,为与泉州府的府口相区别,因此这条巷子被成为“新府口”。B 巷子看点新府口巷属于泉州市中山路历史文化保护街区,全长约300米。巷内有道教传入福建后的第一座道教宫观、有着“福建第一道观”之称的元妙观,从西晋至今,已有1700多年,至今依旧香火鼎盛。还有多位著名的文臣武将,在漫长的历史中,与这条小巷结下了不解之缘。新府口58号

千年元妙观:

七星连珠道门玄

元妙观大门前的匾额上,沿用了“玄妙”的古名,四个大字的落款来自福建著名的书法家余险峰。

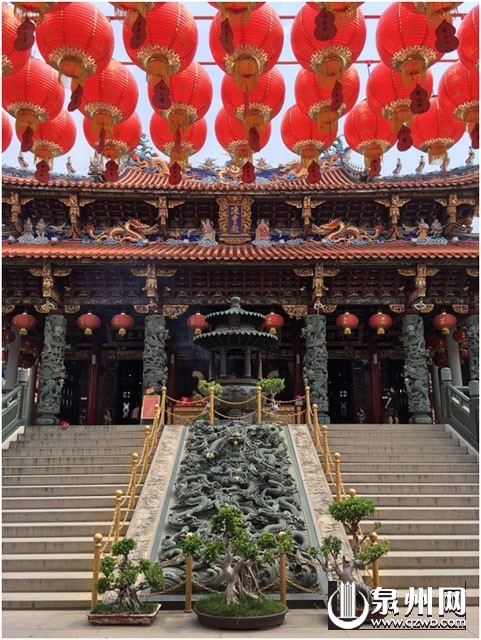

元妙观大门前的匾额上,沿用了“玄妙”的古名,四个大字的落款来自福建著名的书法家余险峰。元妙观位始建于西晋太康年间(280年—289年),最早名为“白云庙”。684年,登基才两年的李显被母后武则天废为庐陵王后软禁,705年,众大臣逼宫,迫使病重的武则天传位于李显,是为神龙元年,李唐王朝以道教为国教,非常重视,也就在这一年,白云庙改名为“中兴观”,或取其“转衰为盛”之意。随后,中兴观又多次改名,至元成宗元贞元年(1295年),取道教经典《道德经》“玄之又玄,众妙之门”之语,改名为“玄妙观”,最后在康熙七年(1668年),为避康熙帝“爱新觉罗•玄烨”之讳,改名谐音的“元妙观”,一直沿用至今。

元妙观建筑壮观、丹宝齐全,照壁上有太极图、星辰雕刻,各殿前还铺有青石龙陛浮雕,历来就是泉州道教活动中心,在全国道观中也有着非常重要的地位。道教历史中许多著名道士都在此修炼过,如唐代的蔡如金、吴崇武,宋代的陈以文,明代的纪道人、董伯华等,自然也留下了许多令人神往的传说故事,比如“董伯华卖雷”。董伯华是泉州民间传说中的“董仙”,传说明代元妙观的著名道士纪道士道法精深,尤擅雷法,得知董伯华与道有缘,想传道于他,而董伯华是远近闻名的孝子,担心其思念母亲,尘缘未了,经过许多考验之后,最后需要董伯华回家与母亲告别,纪道人拿了一块石头给董伯华,说道:“回乡路途遥远,没有盘缠的时候,你可以‘卖雷’,用这块石头在别人掌中一画,让他们握紧拳头,什么时候打开都会听到震耳雷响。”董伯华依言而行,果不其然,卖出的“雷”无不灵验,自然也就盘缠充足,于是留下了“董伯华卖雷”这个浪漫传说。

元妙观建筑壮观、丹宝齐全,照壁上有太极图、星辰雕刻,各殿前还铺有青石龙陛浮雕,历来就是泉州道教活动中心,在全国道观中也有着非常重要的地位。道教历史中许多著名道士都在此修炼过,如唐代的蔡如金、吴崇武,宋代的陈以文,明代的纪道人、董伯华等,自然也留下了许多令人神往的传说故事,比如“董伯华卖雷”。董伯华是泉州民间传说中的“董仙”,传说明代元妙观的著名道士纪道士道法精深,尤擅雷法,得知董伯华与道有缘,想传道于他,而董伯华是远近闻名的孝子,担心其思念母亲,尘缘未了,经过许多考验之后,最后需要董伯华回家与母亲告别,纪道人拿了一块石头给董伯华,说道:“回乡路途遥远,没有盘缠的时候,你可以‘卖雷’,用这块石头在别人掌中一画,让他们握紧拳头,什么时候打开都会听到震耳雷响。”董伯华依言而行,果不其然,卖出的“雷”无不灵验,自然也就盘缠充足,于是留下了“董伯华卖雷”这个浪漫传说。 观内不仅前来朝奉的信徒络绎不绝,平日道教活动也颇多,观内东侧,参加完活动的民众就地而坐,一起吃着元妙观分发的午餐。

观内不仅前来朝奉的信徒络绎不绝,平日道教活动也颇多,观内东侧,参加完活动的民众就地而坐,一起吃着元妙观分发的午餐。 观内东侧还设有义诊室,善举引来不少民众就诊。

观内东侧还设有义诊室,善举引来不少民众就诊。

元妙观大门西侧,有著名的古井一口,为古时元妙观道士取水炼丹之处,名为“炼丹井”,因为年代久远,井口已被井绳磨出了印痕,看起来更显古朴。旁边还有一处两块圆柱石垒起来的施食台,上有少许水米,据周围居民介绍,这在民间传说中是为了供养魂灵。

井水至今充盈,依然发挥着作用,一位老伯用铁桶打上水来擦洗车子,据他介绍,清末的时候,因为水质澄澈,还曾被不法之徒用来煮“黑烟”,也就是鸦片,这段历史周围老一辈的人都知道。  据《晋江县志》记载,“炼丹井”原名“七星井”。在道教中,“北斗七星”有着重要的符号意义,北斗七星君还是道教供奉的七位星神,各司天职。而据《泉州古城踏勘》记载,“七星井”的来历,并非单指“炼丹井”,而是因为元妙观内外共有7口水井,从上空往下看,这7口水井能组成七星连珠图案,与天上的北斗七星对应,非常有道教特色,只是如今7口古井已经找不齐全。在元妙观内中轴线上,发现了水井一口,外观看来距重新修缮的时间并不久远。据道观内的工作人员介绍,旧时的元妙观占地面积有一万多平方米,比现在还要宏大许多,以前属于观内的古井,有些已经隐于市井百姓之家,这也许就是无法找全古井的原因。

据《晋江县志》记载,“炼丹井”原名“七星井”。在道教中,“北斗七星”有着重要的符号意义,北斗七星君还是道教供奉的七位星神,各司天职。而据《泉州古城踏勘》记载,“七星井”的来历,并非单指“炼丹井”,而是因为元妙观内外共有7口水井,从上空往下看,这7口水井能组成七星连珠图案,与天上的北斗七星对应,非常有道教特色,只是如今7口古井已经找不齐全。在元妙观内中轴线上,发现了水井一口,外观看来距重新修缮的时间并不久远。据道观内的工作人员介绍,旧时的元妙观占地面积有一万多平方米,比现在还要宏大许多,以前属于观内的古井,有些已经隐于市井百姓之家,这也许就是无法找全古井的原因。新府口48号

左侯祠:

左侯祠堂何处寻

作为与曾国藩、李鸿章、张之洞齐名的“晚晴中兴四大名臣”之一,左宗棠最为人所熟知的是其威震西北的壮举,平定陕甘叛乱、携棺收复新疆,留下“无左公则无新疆”的美名。

在西北扬名天下皆知,在中国东南的泉州,同样留下了左宗棠的生命印记,同治年间(1862年-1874年),左宗棠奉命节制赣、粤、闽三省军务时曾驻泉州行署。1883年中法战争时期,左宗棠延续了他的主战态度,再次自请来福建督师,抗击法军。

泉州著名的小吃“满煎糕”,就与左宗棠有关,相传在追击太平军时,左宗棠为了解决清兵兵粮问题,就在北方煎饼上加以改进,利用福建盛产蔗糖及花生仁制成满煎糕,这样的兵粮不仅容易消化,也便于携带,深受士兵喜爱,也在泉州民间流传开来。

现在新府口48号内,就是左宗棠离任后,官绅为他立的生祠,称为“左侯祠”,可惜的是,左侯祠在历史中已经化为尘埃,如今两棵大榕树下,就是当年左侯祠的所在。

这是2011年拍摄的48号大院,目前正在装修。这里曾作为泉州市文联、泉州市贸发局、泉州市劳动和社会保障局等单位办公地点,据门卫介绍,泉州市公安局部分科室将入驻办公。

这里除了是左侯祠的旧址外,还是泉州五中创校的校址所在地,泉州五中创办于1902年(光绪二十八年),最早称为“泉州府官立中学堂”,是福建省最早开办的八所新式公立中学堂之一,也是泉州第一所公立中等学校。

一个普通的大院,留下了太多传奇,当历史变成了故事,故事变成了传说,只有这些仅剩的遗址,真实记载着当年的模样。

新府口52号

郭氏老宅:

工匠对场筑精品

2011年的拍摄的新府口52号,与现在基本没有变化,一楼是有着闽南传统味道的老厝,二楼则是洋楼,两个建筑都有一个特色,就是其中的雕刻和绘画非常丰富,透着文雅气息。

一楼大门左右两侧各有一副吉鸟瑞兽图和花草图,构图相似,细节不一,分列于左右,十分和谐。

一楼大门左右两侧各有一副吉鸟瑞兽图和花草图,构图相似,细节不一,分列于左右,十分和谐。 有意思的是,左右中国传统的花草图(如上拼图)上,摆放花瓶的柜子还画出了几何透视效果,或许是当年颇为时髦的画法。只是这些图上间杂着白灰,花草图案更是损毁严重,据户主郭大展先生介绍,上世纪六七十年代为了保护这些壁画不被破坏,曾用泥灰涂抹起来,后来清除泥灰后,图案也再难恢复原貌了。

有意思的是,左右中国传统的花草图(如上拼图)上,摆放花瓶的柜子还画出了几何透视效果,或许是当年颇为时髦的画法。只是这些图上间杂着白灰,花草图案更是损毁严重,据户主郭大展先生介绍,上世纪六七十年代为了保护这些壁画不被破坏,曾用泥灰涂抹起来,后来清除泥灰后,图案也再难恢复原貌了。

郭宅后面是一座做工精细的洋楼,二楼楼顶的山花造型既繁复又有流动感,线条细腻,有着比较明显的洛可可风格,这种盛行于十八世纪法国贵族府第的造型,至今仍可在许多西方建筑上看到。此外,中间和两旁的拱券,又带有欧洲和阿拉伯风格,细看之下,内容非常丰富。

据郭大展先生介绍,这座洋楼距今已有八九十年,当时由他的祖父郭鸿益建造,郭鸿益早年在南洋经商,将西方建筑上的特色带回了泉州。这种融合东西方文化后产生的“闽南洛可可”风格,显示出泉州民间对外来文化极强的包容性,千姿百态中,各种文化展露着不同的美感。

郭宅二楼阳台上,可见元妙观就在近邻,天井上有一个铁架,以前这里是一座小巧的铁拱桥,连接左右,很有生活品位,只是几十年前已经被拆除用于炼钢铁,为了安全,后来又重新安装了铁架。

郭大展说,祖父曾在南洋经营纸张、布匹等贸易生意,晚年回泉州后还加入花桥慈济宫做善举。当时在修建郭宅的时候,请了两队惠安师傅,左右同时开工,这样会有一种竞争关系,谁做得更好一目了然,声名在外的惠安师傅们自然各展所长,将建筑打造得美轮美奂。

据华侨大学建筑系老师介绍,这种名为“对场”的安排,也是闽南建筑能够保证质量,精美细致的重要原因之一。

郭大展先生以前是港商,后来回泉州创办了五丰美姜茶公司,生产的速溶姜茶生津开胃,概念新颖,颇受消费者喜欢,当年还经常参加全国各地的产品交易会,近年才关闭了厂房。

郭宅二楼门楣上,有着传统的山石花卉水墨图,这些漂亮的图案,在上世纪六七十年代被人为地涂上了墨水,这些粗暴涂抹的痕迹,保留至今,触目惊心,令人遗憾。

老宅除了雕刻绘画外,还有不少小雕像,一眼望去很有层次感,正厅房梁之上,摆放了一个齐天大圣的雕像。

老宅除了雕刻绘画外,还有不少小雕像,一眼望去很有层次感,正厅房梁之上,摆放了一个齐天大圣的雕像。 用闽南烟炙砖和石材修筑的阿拉伯风格拱券和古希腊多立克式廊柱,花砖则是从意大利远渡重洋运来的。

用闽南烟炙砖和石材修筑的阿拉伯风格拱券和古希腊多立克式廊柱,花砖则是从意大利远渡重洋运来的。

郭宅许多细节都做得力求完美,这是二楼的一处猫洞,上面也被惠安师傅雕出了对称的图案,更为美观。

新府口82号

苏镜潭故居:

名门之后有迟香

新府口巷呈L形,元妙观和郭宅在一条直线上,经过拐角,在82号又可以看到一处颇有历史的所在:苏镜潭故居。

苏镜潭故居内的古厝前,一株龙眼树虬结而上,与廊柱和谐共存。

苏镜潭,字菱槎,泉州人,为清代四川总督苏廷玉的后代,光绪二十八年(1902年)举人,曾东渡台湾,晚年又回到泉州,著有《东宁百咏》诗集一部,1939年病逝。

据苏氏后人介绍,苏镜潭当年从清朝大臣黄宗汉后裔的手中,买下这块地并盖房,后来他的儿子与黄宗汉家族的小姐结婚,居住的楼就叫 “迟香楼”。

这里有个比较有意思的发现,清源山赐恩崖摩崖石刻显示,新府口巷的苏廷玉与玉犀巷的李廷钰伯爵有联姻关系,而苏廷玉后人又与镇抚巷黄宗汉的后人有联姻关系,这三户名门各居一巷,三巷相连,府第很近,均有联姻。古时婚礼讲究父母之命、媒妁之言,在门当户对的情况下,出现这样的关系,也就再自然不过了。

苏镜潭故居分为两部分,一部分是坐西朝东的一处闽南古厝,另一部分是坐北朝南的洋楼“迟香楼”。古厝曾作为文创空间出租,名为“十方别院”,曾用于举办古琴雅集、观影会、插花、围棋、书法等课堂,不过现在已经撤出。

古厝原来是苏镜潭故居的正厝,现在的古厝内散落着搬离后的杂物,略显落寞。

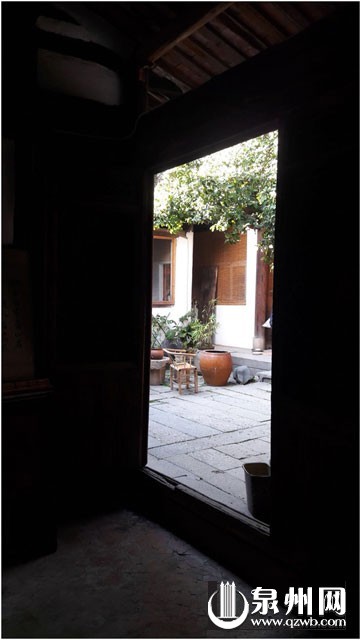

天井不大,摆放了几个石臼和绿植。古厝平时关着门,无人居住,外人也无法入内,室内四处已蒙满灰尘,天井中的几盆绿植依然生机勃勃。

天井不大,摆放了几个石臼和绿植。古厝平时关着门,无人居住,外人也无法入内,室内四处已蒙满灰尘,天井中的几盆绿植依然生机勃勃。 从屋内向院中望去,光影对比强烈。

从屋内向院中望去,光影对比强烈。 小院荷花盛开时,打理得很有情调。(金刚/图)

小院荷花盛开时,打理得很有情调。(金刚/图)

古厝与迟香楼共有的小院内,有一堵风水墙,上有一幅苏镜潭手书的斗大“福”字,正对着迟香楼。作为末代举人,苏镜潭诗词书法自然功底深厚,《东宁百咏》内有一首七绝,单赞清朝名臣、台湾省首任巡抚刘铭传抗击法军、治理台湾的壮举——

高牙大纛(dào,军队大旗)下苍崖,

上策真能众议排。

回首扶桑吊孤岛,

中兴将略起临淮。

迟香楼造型简洁,颇为大气,两边石柱上的雕花犹在。苏氏后人将二楼装修之后,自己居住,一楼则已租出给来自安溪的林方生老人,林方生家里五世同堂,几个曾孙在楼内玩耍,因为他会针灸推拿,时常会到附近街坊家内服务,不时也有人找上门来,让其帮忙治疗跌打损伤。

迟香楼二楼两侧还有石刻对联一副,可惜的是风化严重,无法辨认。

迟香楼二楼两侧还有石刻对联一副,可惜的是风化严重,无法辨认。 平常人家的井通常位于院内,在林方生先生的指引下,在迟香楼的门廊东侧却发现了一口八面水井,镶以烟炙砖,置于廊内。水井平时遮阳挡雨,就在门口,想必当年汲水十分便利,现在已经废弃,要掀开遮盖物才可发现。

平常人家的井通常位于院内,在林方生先生的指引下,在迟香楼的门廊东侧却发现了一口八面水井,镶以烟炙砖,置于廊内。水井平时遮阳挡雨,就在门口,想必当年汲水十分便利,现在已经废弃,要掀开遮盖物才可发现。

迟香楼二楼已经完全改造成现代的居住环境,仅有门前的一副伟人石刻诗句,令人心生时光回溯半世纪之感。

据苏氏后人介绍,这里还曾租住过一位福建著名的跳水运动员、全国冠军徐文展,他曾在1986年韩国汉城的第十届亚洲运动会上,夺得男子跳台跳水第二名的好成绩。

新府口69号、71号

颜国祥故居:

西画教育开先河

新府口69号和71号,是最早将西画教育引进福建的画家之一颜国祥的故居。颜国祥1920年初留学日本,创作以古典写实风格为主,强调单纯色彩的应用,着重刻画画面的光影效果,以朴实大方的绘画语言深受大众的喜爱。

新府口69号和71号,是最早将西画教育引进福建的画家之一颜国祥的故居。颜国祥1920年初留学日本,创作以古典写实风格为主,强调单纯色彩的应用,着重刻画画面的光影效果,以朴实大方的绘画语言深受大众的喜爱。 木结构的颜氏旧宅,在花木掩映中,闽南传统味道浓郁。上世纪30年代,从日本留学归国后,居住在新府口巷的颜国祥与住在附近承天巷71号的画家陈家楫,共同创办了泉州公立溪亭师范艺术学校,教授简单的西画课程。

木结构的颜氏旧宅,在花木掩映中,闽南传统味道浓郁。上世纪30年代,从日本留学归国后,居住在新府口巷的颜国祥与住在附近承天巷71号的画家陈家楫,共同创办了泉州公立溪亭师范艺术学校,教授简单的西画课程。 老宅内还沿用了许多旧物件,木桌上的竹编防蝇罩,浑圆古朴,有着现代塑料制品中无法寻觅的质感。

老宅内还沿用了许多旧物件,木桌上的竹编防蝇罩,浑圆古朴,有着现代塑料制品中无法寻觅的质感。

69号院内有一条通道,与71号相连。通道连接处有水井,可供两家同时使用。早期学习西画的福建艺术家仅有几位,但就是在这些敢于尝试“新事物”的画家的带领下,福建油画事业才得以萌芽。后来,颜国祥先后在泉州培元中学、泉州工艺传习所和清源书院等校担任教职。如今,他的油画作品已被泉州华侨历史博物馆收藏。

新府口巷拾遗 新府口除了左侯祠之外,还有一座石启宗祠,几十年前被拆除后作为公厕,而现在已经无迹可寻。石启宗(1140年-1200年),字拟之,泉州晋江人,在乾道五年(1169年)高中榜眼,官至尚书吏部员外郎。石启宗为官体恤百姓,深受爱戴,因此百姓在新府口立祠供奉。

新府口除了左侯祠之外,还有一座石启宗祠,几十年前被拆除后作为公厕,而现在已经无迹可寻。石启宗(1140年-1200年),字拟之,泉州晋江人,在乾道五年(1169年)高中榜眼,官至尚书吏部员外郎。石启宗为官体恤百姓,深受爱戴,因此百姓在新府口立祠供奉。 新府口72号,是一间近乎荒废的老房子,里面堆放着杂物,据称以前这里有过一块进士匾。关于这块匾,还有个离奇的传说。相传当年巷内住着一位即将进京赶考的举人,发现此处一直大门紧闭,询问之下,街坊告知这里停了一具尸首,他认为遇到这样的事,也是一种际遇,于是将这间房子买了下来,原因是“进尸”与“进士”谐音,后来果然高中进士。这个故事自然荒诞不经,只是在新府口巷内流传已久,而且确有人见过这块进士匾,再加上充足的离奇情节,成了街坊们口耳相传的趣味谈资。

新府口72号,是一间近乎荒废的老房子,里面堆放着杂物,据称以前这里有过一块进士匾。关于这块匾,还有个离奇的传说。相传当年巷内住着一位即将进京赶考的举人,发现此处一直大门紧闭,询问之下,街坊告知这里停了一具尸首,他认为遇到这样的事,也是一种际遇,于是将这间房子买了下来,原因是“进尸”与“进士”谐音,后来果然高中进士。这个故事自然荒诞不经,只是在新府口巷内流传已久,而且确有人见过这块进士匾,再加上充足的离奇情节,成了街坊们口耳相传的趣味谈资。

新府口巷靠近南俊路的地段,曾是文艺青年扎堆开店的区域,很有气氛(摄于2011年),这几年附近店铺业态已有改变。

57号门楣上,有个颇显霸气的“皇恩衍派”,十分罕见,据街坊介绍,这家户主姓许,已经买新房搬了出去,房子目前出租给人住,平时也有不少人来打听这四个字的来历,只是大家都不清楚,想必是这户人家的祖上受过皇恩。

新府口巷静谧干净,漫步其中,能体验历史文化保护街区的独特魅力,又能感受到古巷的时尚气息。

注:本文撰写过程中,得到鲤中街道和平社区、老宅后人的大力协助,在此一并致谢。预告下期《巷遇》将走进新府口巷附近的承天巷,同样有着悠久历史和精彩故事,敬请期待。 往期回顾 巷遇:伍湖巷 巷遇:十八弯巷 巷遇:马鞍山 巷遇:通源巷 巷遇:金鱼巷 巷遇:马坂巷 巷遇:甲第巷 巷遇:裴巷 巷遇:镇抚巷 巷遇:玉犀巷 图文记者: 王了 出镜记者: 吴晶晶 吴海珊 摄像记者: 颜沐 - 【责任编辑:】

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号