“海霹雳”至死不离战船?航拍新发现施琅墓园形似巨舰

发布日期:[2018-01-30] 阅读人:1637 字号:

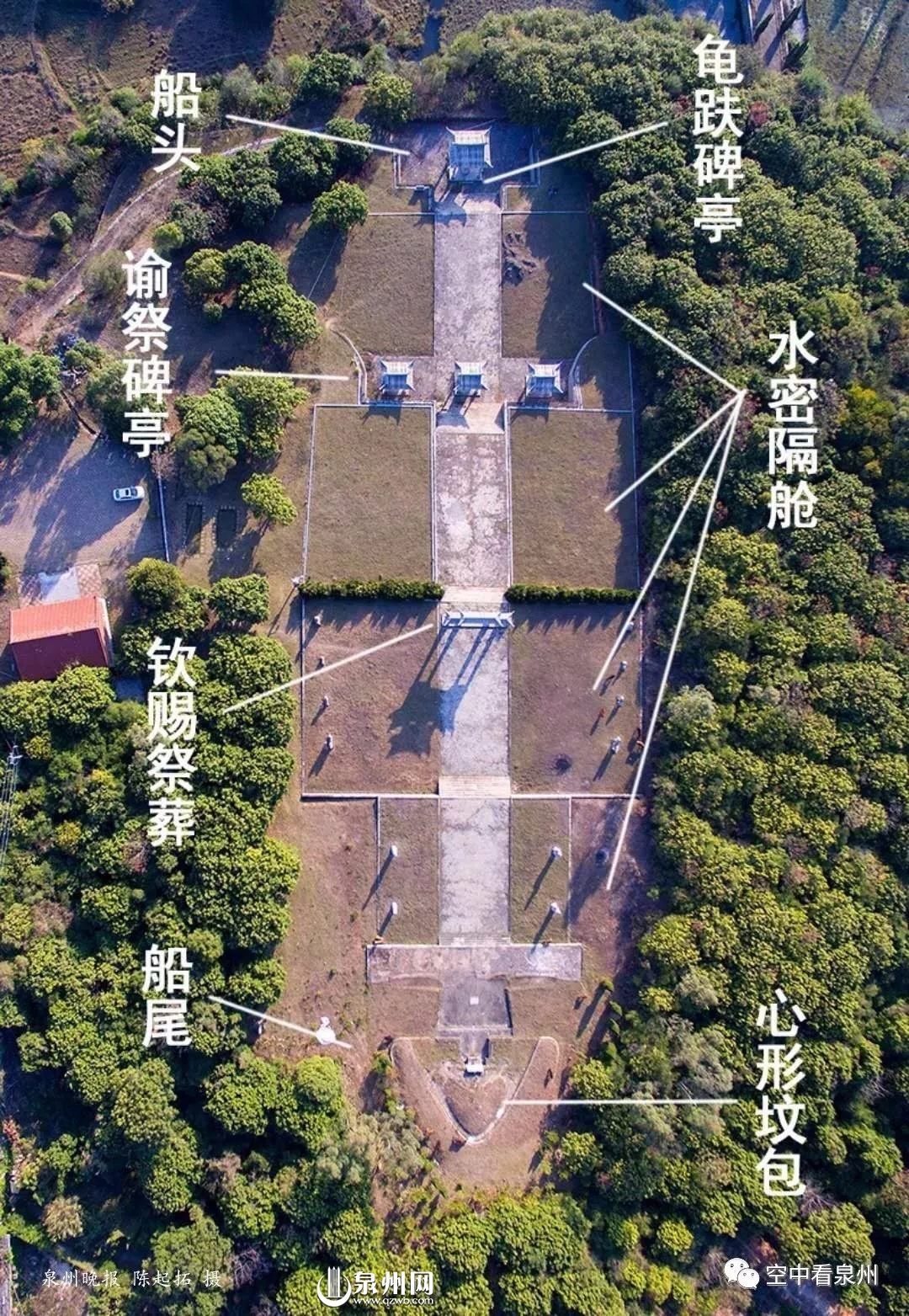

2018年1月15日航拍的施琅墓园,形状酷似一艘带有水密隔舱构造的古船。 (陈起拓 摄)

“施琅热爱海洋,百年后以伴随其渡海征台、收复台湾的‘战船’为墓寝,我认为这应该不是偶然,很有可能是施琅意志的体现。”厦门大学历史系教授施伟青对此发现颇感兴趣。施琅是晋江衙口人,原为郑成功部将,后归顺清朝,力主收复台湾。清康熙二十二年(公元1683年),被称为“海霹雳”的施琅作为福建水师提督,率军横渡海峡,收复台湾。施琅临死前,撰写遗疏《君恩深重疏》,奏请在家乡“择地安葬”,获康熙皇帝恩准。施琅墓现为全国重点文物保护单位,它坐东北朝西南,长120多米,占地约6800平方米。墓庭随山势分7层而上,石马、石虎、石羊、石狮、石雕文武官等立于墓庭左右两旁。陵园周围相思树、松树等遍植成林,天然的绿色屏障勾勒出墓地的古船造型。记者走访晋江衙口施琅纪念馆副馆长施火照得知,长期以来,施氏家族祭扫、修缮施琅墓园,皆是修旧如旧,以古复古,从未改变墓园的布局、风貌。

“从航拍的照片看,该陵园确实很像是中国经典的古船形状。”泉州海外交通史博物馆馆员林翰指着中轴线说,这就像是船甲板中间的舱盖板,而两边的八个方框类似中国古船经典构造“水密隔舱”的八个舱位,主墓所处的地方像是船尾,陵园的入口处则像船头。“当时墓园设计成这个形状,究竟是巧合还是有意为之,因无相应的文献记载,我们不得而知。但结合施琅水师提督的身份以及他经略海洋的思想理念,不排除是有意为之。”

长期研究施琅的施伟青教授说,施琅生前重视海洋,认为向海洋开拓进取,不仅可以获取海洋权益,而且对于巩固海防、保护国家安全具有重要的意义。收复台湾后,施琅曾在位于厦门的福建水师提督署后建有“来同别墅”。“从命名‘来同’的休息场所,到酷似战船的墓寝,可以看出施琅‘海陆一统’的思想是如此强烈。就算已不在人世,也要以这样的方式,守护着国家的海防安全。”施伟青认为,此次记者航拍的发现,跟他之前研究的“施琅的海洋思想”是相契合的,具有一定的研究价值。

航拍VR | 独家发现:收复台湾的福建水师提督施琅,墓园是船形的!

原创 陈起拓

上图:最近,小编到惠安县黄塘镇虎窟村航拍施琅墓园时,非常惊奇地发现,施琅将军的墓园,竟然是船形的!

施琅(1621年—1696年),字尊侯,号琢公,晋江市龙湖镇衙口村人,明末清初军事家。施琅归顺清朝后,在李光地的举荐下,于1681年被康熙皇帝任命为福建水师提督。此后,他积极操练水军,目标就是台湾。1683年6月,施琅乘坐楼船,亲自指挥清军水师,在澎湖海战中大胜台湾水师。8月,通过招抚,登岛接受投降,收复台湾。施琅因功授靖海将军,封靖海侯。值得一提的是,施琅收复台湾后,还上疏呼吁朝廷在台湾屯兵镇守,设府管辖,以守卫台湾,治理、开发台湾。

话说,施琅墓园除了轮廓像船,内部线条也勾勒出“水密隔舱”的构造,你说奇不奇?这里,咱们有必要解释一下“水密隔舱”。水密隔舱是中国劳动人民的发明创造。研究人员普遍认为,这项技艺大约发明于唐代,宋元时期已经广泛应用于海船。所谓水密隔舱,就是用隔舱板把船舱分成互不相通的一个个舱区。如此一来,万一船只某个部位触礁或者因其他原因破损而进水,其他舱室由于隔离开来,依旧可以保持一定的浮力。此举大大提高了船只航行的安全性,被视为革命性的发明。

泉州开元寺内有一个泉州湾古船陈列馆,里头安放着后渚古船的残体,可以清楚地看到水密隔舱技艺的应用。

从侧面看,船舱底部被隔成很多舱室。

回到航拍视角,施琅墓园周边绿树成荫。“船头”位于图片左侧地势较低处,“船尾”则在右侧,坟包就在位于高点的船尾。这个角度是“船”的左后方视角。

“船”的右后方视角。施琅墓是全国重点文物保护单位,占地约6800平方米,“船头”到“船尾”距离约130米,可以说是一艘巨舰。

从“船头”往“船尾”看。

墓园的选址非常好,山后还有山。

位于“船尾”的坟包,这个角度能够感受到宽阔、气派。

墓碑上刻字,中为:皇清光禄大夫太子少傅靖海将军襄壮施公赐茔;两侧刻字为:一品夫人王氏,一品夫人黄氏。襄壮,是施琅的谥号。墓碑规格很高,大而厚,彰显了墓主人身份的尊贵和受到钦赐祭葬的荣耀。

其实如果从空中看,可以发现坟包又隐藏一个秘密,它是心形的!墓翼则呈现V形,稳稳地护卫墓主人。

鸟瞰之下,坟包的位置在船尾。

坟包左前方和右前方,依次立有文武翁仲四尊,马、虎、狮、羊各一对。

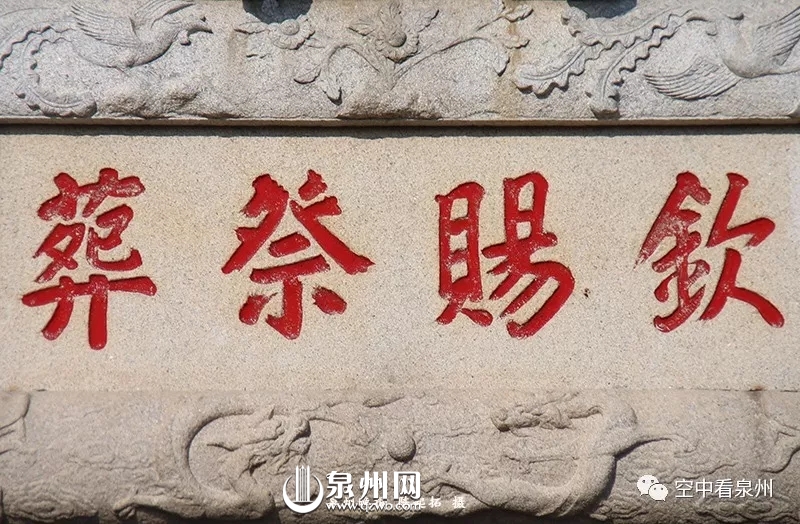

紧接着是钦赐祭葬牌坊。

钦赐祭葬牌坊安放的位置也很有意思,是整个船型的正中间。(请留意下文有一张结构图)

下午的阳光,为牌坊投下影子。

再往下是三座“皇清谕祭”碑亭。

再往下到了“船头”,是龟趺碑亭。

施琅大将军为后世所景仰,在他的家乡——晋江市龙湖镇衙口村的海边,人们为他建造一尊巨大威武的石雕像。

衙口还有靖海侯府,也就是施琅纪念馆,每年有不少人前去参观。

看完以上这些图片,来一张竖图,标记一下各个部位,墓园构造一目了然。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号