大马街头听乡音——“一带一路”旅居文化国际论坛侧记

发布日期:[2017-06-16] 阅读人:1637 字号: □郭培明 文/图

【一】

有些地名,即使离你很近,也感到陌生,而有些地名,隔着万水千山,仿佛就是邻村。南海茫茫,偏偏远在“海外”的一些地名,被几代泉州人记住,而且谈起来格外亲切,比如吕宋,比如星洲、比如槟榔屿。一个地方,因为有你的亲人、你的友人,不管那里是远是近,发达还是贫困,开放还是闭塞,你都会不讲理由地去关注它亲近它。泉州是中国设区市中最大的侨乡,海外祖籍泉州的华人华侨多达900万人,其中约750万人旅居东南亚。借用专家的说法,叫“海外也有一个泉州”。

槟城广福寺

骑楼·红灯笼

【二】

马来西亚700万华人中,泉州籍超过300万人。去马来西亚前有种错觉,总以为那里到处都讲闽南语,交流一点无障碍。5月13日,深夜抵达吉隆坡机场,环顾各式招牌,全是英文和马来文标识,擦肩而过的肤色足以说明,这是异国他乡。住宿的酒店对面就是双子塔,这是吉隆坡的地标建筑,灯光把两幢摩天大楼照耀得晶莹剔透,抬头仰望,圆圆的月亮如同它的配件,高悬太空,却夺不走它的光辉。对于电视上常见的令马来西亚人骄傲的双子塔,我甚至舍不得给它一点惊叹,惊叹留给了第二天上午在马华中央党部大厦召开的“一带一路”旅居文化国际论坛上。

本届国际论坛由世界华文旅游文学联会和马来西亚华人文化协会文化基金会主办,从性质而言是一场文化机构主办的华文国际交流活动,然马来西亚两位政府部长和中国驻马大使黄惠康列为主礼嘉宾,足以说明中马两国相关部门的重视程度。马来西亚交通部长廖中莱、贸工部第二部长黄家泉不久前陪同总理纳吉布出席在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛,黄家泉还是与中方签署贸易合作协定的马方代表。廖中莱在主旨演讲中激情洋溢,他说:“我来到这个会场之前,曾经浏览了与会专家学者名单,我肯定这将是一场智慧的文化盛宴。你们的宝贵见解,必然会对沿线国家的民心相通,提供最有价值的参考。条条大路通罗马,‘一带一路’连天下。‘一带一路’世纪工程,给国际社会提供了和平之匙、繁荣之匙、开放之匙、创新之匙和文明之匙,可以说是解决诸多问题的总锁匙,它即使不是万能锁匙,也是百合锁匙,而习主席正是铸造这把锁匙的总工程师。”

值得一提的是,廖中莱在演讲中提及了泉州。他把中国的泉州和马来西亚的马六甲作了比较,认为两个城市有着共同点,多元文化并存,外来族群融入,给今天的国际社会予有益的启示。

此次论坛的专家学者分别来自中国大陆、台湾、香港以及日本、韩国、美国、新加坡、马来西亚等国家和地区,与会的还有马来亚大学中文系的师生们。六位博士、教授分别担任各场次的主持人与点评人,论坛话题涉及古今中外,论文中既有旅居与多元、中马文化比较、海丝空间文学比较等宏观观察,也有关于汉俳、敦煌曲子词等点的挖掘,还有对郑和、义净高僧、宫泽贤治、新罗和尚等丝路历史人物的研究。本人参会论文《追寻风景之外的深刻——以海丝起点城市泉州为例看旅游写作与摄影的人文价值》、新加坡著名作家尤今参会论文《丝绸之路的(虫+寻)埔风情》,不约而同地聚焦泉州,使这个古代东方第一大港的名字成为研讨活动的热词之一。笔者发现与会人员中籍贯泉州的不少,其中有马来西亚贸工部的黄家泉部长和著名华人实业家林玉唐(祖籍惠安)、世界华文旅游文学联会会长潘耀明(祖籍南安)、香港中文大学教授张双庆(祖籍泉州市区)、台湾著名作家李昂(祖籍石狮),马来西亚华人文化协会基金会主席、著名作家戴小华的先生祖籍也是泉州的永春,难怪张双庆教授在总结发言时开了个玩笑:“今天在场的泉州人都可以组织个同乡会了。”

闽南风格的寺庙

古街·三轮车

【三】

真正感受到“海外泉州”是在槟城。老一辈泉州人把槟城称为槟榔屿,据说,这是马来西亚重要城市中华人人数最多的一个。世界泉州青年联谊会副会长李万行(祖籍安溪)和马来西亚著名作家、画家朵拉(祖籍惠安)告诉我,马来西亚华文教育一直薪火不断,现有华文小学1298所,华文独立中学61所,另有国民型华文中学78所,可以说大马拥有完整的华教系统。中华文化传承,与华教的普及有相当大的关系。除了华语(普通话),闽南语也是槟州华人间的日常交流语言,我在槟州华人大会堂见到的来自广东、福州移民的后代,也都能讲一口流利的闽南话。

作为槟城华社的最高机构,槟州华人大会堂的地位与影响非同小可,在促进国家安定、社会改革、经济发展、文化交流、族群和谐、华文教育、马中友好等方面,发挥了不可替代的特殊作用。参加“一带一路”旅居文化研讨活动的专家学者参访槟华堂时,大会堂主席许廷炎、会务顾问林玉唐、署理主席陈坤海(祖籍永春)介绍了有关会务。槟华堂在维护华社利益、推广华教、倡导文化传承上投入大量精力财力,如举办华人文化节、中学生文学创作比赛、春节团拜会、中秋晚会等活动,许多活动的主题很接地气,像“把根留住”庆端午裹粽子比赛及品尝会、“巧手烹出家乡味、菜根传情万户欢”好厨艺展示,报名者踊跃,现场场面火爆。1983年,马来西亚华人文化节在槟城隆重开幕,随后每年在全马十三州华堂轮流举办,而每年的升旗礼,依然回到槟城举行,以示对发源地的纪念。槟华堂秉持中庸原则,唾弃种族极端思想,主张多元共处,建设繁荣社会。林玉唐先生认为习主席“一带一路”的提出,规划了中国与亚洲的命运共同体,是中国与周边国家关系的定位与认知,对马来西亚的发展也是一次难得的机遇。

作为海上丝绸之路的重要港口,槟城到处留下了历史文化的痕迹,其中最集中的当属槟城首府乔治市旧城区。蓝天白云下,阳光充足的街头,太阳大到难以睁开眼睛,走在一排排的骑楼下,总有几分惬意的凉快。走着走着,仿佛时空变换,我觉得是走在泉州老城的中山路上,那些中规中矩、略带古拙的汉字招牌,那些买卖日用品、中草药的小店铺,那些百年前印制至今仍然光亮可鉴的地板花砖,那些供奉着保生大帝、清水祖师的寺庙,与泉州竟是如此相似,让你直把他乡当故乡。当然,最让你动心的,是那熟悉的乡音,只要一开口,所有的陌生感立即消失,萍水相逢,像是老朋友般亲切。问起唐山事,如同你久别重逢的亲人。

雕梁画栋的祠堂

街头一景

槟城拐角,遇见泉州,这何尝不是一种幸福?先辈们当年漂洋过海下南洋,只是为了讨生活。动荡的年代,为了一家人的温饱,不得不告别乡里,冒险远涉重洋,命运悬于孤帆上,每分钟都有可能随风而逝,葬身大海。这是一片创造奇迹的热带土地,惊涛拍岸,蕉风椰雨,让南漂的种子落地生根,茁壮成长,长成参天大树,长成岛国栋材。刚刚抵达槟城时,迎接我们的是马来西亚华人文化协会槟城分会主席郭家骅,他讲着一口流利的闽南话。我试探着问了他的祖籍地,他说:“泉州。”我再问:“泉州的哪里?”“百崎。”原来他和我还是堂亲。这位退休前的槟州议员,生活方式早已融入当地社会,但是在家庭生活中,对于源自老家的习俗,还是相当传统的。虽年已古稀,老人每天奔忙于华社公益,乐此不疲。

艰难时世逐渐远去,艰苦创业迎来收获,而唐山始终是海外华人心中的高地。林梧桐(祖籍安溪)、骆文秀(祖籍惠安)、李深静(祖籍永春)、林玉唐(祖籍惠安)等成为马来西亚泉商的杰出代表,也是闻名遐迩的慈善家。去年登上马来西亚十大企业家榜单的华人几乎都是福建籍人士,如大马首富、“亚洲糖王”郭鹤年(祖籍福州)和林国泰(祖籍安溪)、郭令灿(祖籍金门)、杨忠礼(祖籍厦门),“报业大王”张晓卿(祖籍闽清)也是富豪榜上的常客,担任福州十邑同乡总会会长、世界中文报业协会会长的他,旗下拥有香港《明报》、马来西亚《星洲日报》《南洋商报》《光明日报》及《亚洲周刊》《明报月刊》等众多媒体。担任槟华堂福利组主任的是槟城福州会馆主席林祥泰,经过30年的努力,他从一名酒店接待员华丽转身为引领食品行业的林华泰土产食品有限公司老板。我问:“你的鸡骨茶和肉骨茶有何不同?”他介绍说,重要的是研究市场,发现蓝海。肉骨茶在新加坡销量好,但在马来西亚就差远了。他灵机一动,把名字改为鸡骨茶,让从来不吃肉骨茶的马来人成了消费的主力军,市场的份额一下子扩大了几倍。许多华人的发家都像林先生一样,从底层打拼,善于抓住机遇,日渐积沙成塔,成就一番事业。

永春漆篮

拍婚纱照的唐装青年

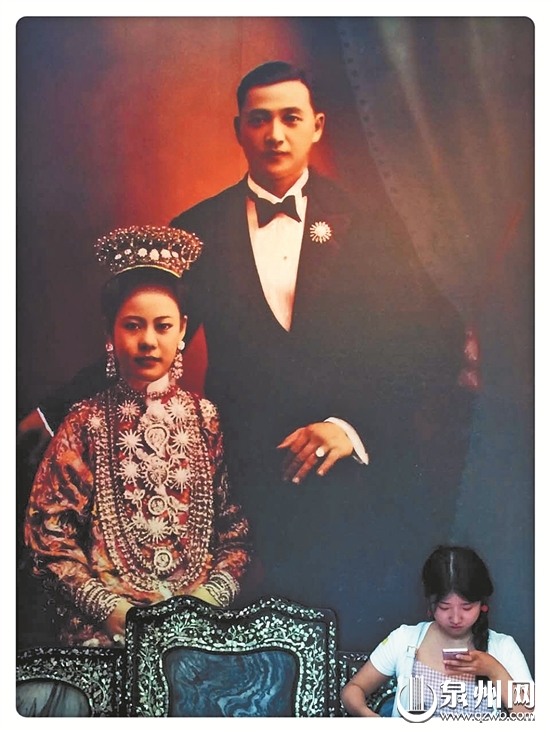

峇峇和娘惹

【四】

在槟城老街漫步,你会与多元文化撞个满怀。刚从慈济宫出来,走没多远,就有座印度庙。那边善男信女烧香点烛,口中轻声念念有词,这边印裔青年举办婚礼,美女成群,色彩缤纷。再往前走,清真寺标志性的穹窿出现在眼前。拐过一条街,又走入展示中马文化交融的侨生博物馆,峇峇和娘惹便是民族融合的结晶。这里简直就是个多元文化的万花筒,由于保护有方,乔治市旧城区已于2008年被联合国教科文组织授予“世界文化遗产”称号,槟城人非常珍惜这一得来不易的荣誉,每年都举办主题纪念活动,今年庆典的主题是“口头传统与表述”。古泉州(刺桐)史迹正在申报世界文化遗产,“槟城经验”值得借鉴。

不能不提到一个伟人。槟城是孙中山当年在海外从事革命活动的重要基地,涉及这位革命先行者的保护性建筑多达十余处。基地负责人吴美润热情地带着我们参观一件件珍贵的历史文物,讲述伟人与他的同志们在槟城的峥嵘岁月。听着听着,街市上门面不大、貌似平常的这座两层小楼,渐渐地在心目中高大起来。1910年,孙中山为了募捐回国起义经费,曾在这里数次召开秘密会议,也曾慷慨激昂发表演说,号召海内外同胞同心协力,有钱出钱,有力出力,并声明自己此次回国,已抱定为革命牺牲之决心。这段历史风云,被电影《夜·明》所再现。这部中马官方支持合作的,由中国大陆作家梅梓编剧、香港导演赵崇基执导、台湾演员赵文瑄主演的影片,一举夺得了2007年上海国际电影节和第十二届中国电影华表奖的多个奖项。我了解到,马来西亚首部闽南语(当地称福建话)电影《海墘新路》已经完成拍摄并于近日正式上映,担任影片摄影师的是七次获得香港金像奖最佳摄影奖的杜可风。投资方认为,除了槟城,马来西亚的玻璃市、吉打、太平、巴生、马六甲、麻坡、吉兰丹等都通行闽南语,影片应该会受到广大华人欢迎。而槟城文化部门则希望,借助闽南语电影,“将槟城带给世界,让世界看到槟城。”

不能不提到一份报纸和一个泉州人。报纸是《光华日报》,泉州人是槟城华商骆文秀。最令《光华日报》引以骄傲的是她诞生于一个大时代,并且与一位伟人有关。为推动反清革命行动,孙中山在1905年到1911年连续5次来到槟城,著名的黄花岗起义和武昌起义都是在槟城策划的,黄花岗烈士中有4名为槟城华侨。“非设立报馆,无以唤醒民众,共同致力于革命事业。”按照孙中山的计划,成立了中国同盟会槟城分会,1910年12月2日,创办了《光华日报》。报馆宣称:以光复中华为职志,革命力量集中于推翻满清帝制,宣传则努力创造环境,收文字革命之功。“百年辛勤耕耘,育成璀璨光华。”(戴小华语)、“跨越百年,传扬文化。”(张晓卿语)作为世界上发行时间最悠久的中文报纸之一,《光华日报》一步一个脚印,但一路走来并非都是坦途,如在日据时期,《光华日报》因反日言论而受到日军打压,印刷机器被没收,历史资料遭焚毁。上世纪七十年代,面对严重经济危机,报纸深陷经营困境之中,骆文秀先生伸出扶助援手,让报纸从岌岌可危之地获得重生。此后,《光华日报》加强了对中国大陆改革开放与发展成就的报道,近期更是积极呼应“一带一路”倡议,成为北马最受读者欢迎的华文报纸。

挥一挥手,告别大马,不带走这里的一丝云彩,我的行囊里,满满都是热情而难忘的乡音。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号