漫漫长路赤子心——回忆我的人生历程

发布日期:[2016-08-16] 阅读人:1637 字号:

我叫林潮水,现名黎扬,海军广州基地原政治部主任,1983年8月离休。现在是中国归国华侨联合会名誉委员,上海新四军暨华中抗日民主根据地历史研究会会员,上海抗大研究会暨校友联谊会会员,上海海外亲友联谊会会员。

一、出生于闽南华侨世家

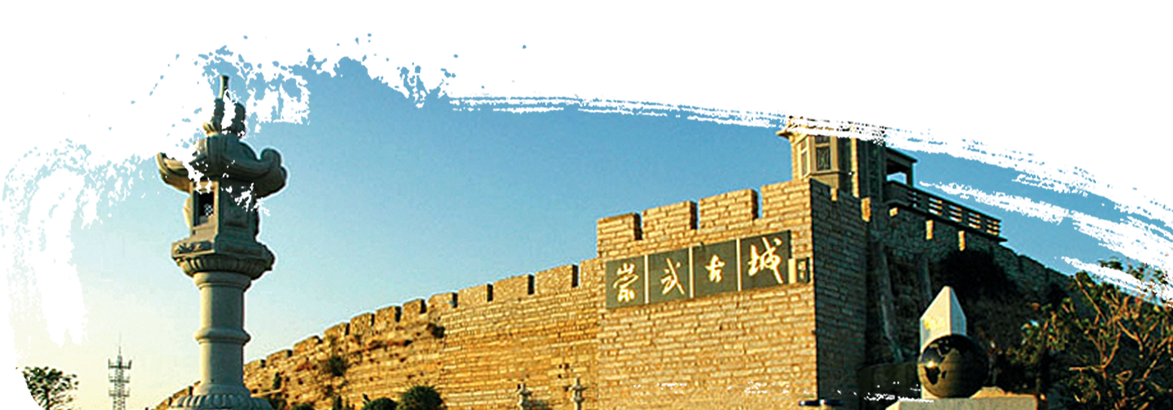

我1923年10月出生于福建省惠安县张坂乡仑前村一户华侨世家。

祖父林成来,年青时漂流南洋打工谋生,年老返故乡务农。祖父母生下5男5女,父亲林细慈排行第二,年青时便和伯父漂流南洋当苦力,在新加坡协兴火锯厂当专门运输木材的海员,航行于新加坡至印尼各个口岸。父亲非常爱国,他一字不识,却关心国家大事,每次返航上岸,便买了一捆报纸请人读给他听。父亲和伯父长期在船上干重活,历经艰险,受尽折磨,积劳成疾,最后均病死在南洋,葬在新加坡的贫民坟山。

在此之前,我家也连年遭受天灾人祸,大姐林罗娜在瘟疫流行中被夺走了年仅16岁的生命,祖父也病故了。为了避灾,母亲便携带二姐林走仔和我,从寄居地埕边村迁回老家仑前村居住。不料,又惨遭土匪抢劫,年仅五六岁的我也被抢劫走了。土匪把我当做人质,逼母亲用巨款赎回。我被关在一间草房里,土匪经常打我,用枪口对着我的脑壳,叫我讲出父亲侨汇的钱藏在何处。我说不知道,就挨凑。母亲为救我四处奔走。在正义力量的威慑下,土匪内部瓦解了,不得不在夜间把我丢弃在邻村一个僻静的角落,乡亲们发现把我送回家。

浩劫过后,母亲唯恐再有大祸降临,便下定决心,携带二姐和我逃亡新加坡,找到了父亲和大哥林进水,全家高高兴兴地团圆了。

当时,新加坡有许多街巷都是华侨“苦力”聚集地,统称为“苦力间”。新加坡小坡旧峇厘、新峇里(后街仔)这两条街,居住的人绝大多数是闽南华侨“苦力”。我家起初就住在后街仔的“苦力间”,那里有一所益励小学校,我在这所小学读书,直到高小三年级因父亲病逝而辍学。但我仍然利用业余时间到母校读夜学。

二、投入抗日救亡洪流,开展援助八路军运动

在家庭、学校和社会的薰陶下,我产生了反抗殖民主义、资本主义压迫剥削的思想,同情和支持劳苦大众。1931年“九一八”事变爆发后,南洋华侨抗日救亡的怒潮风起云涌。小小的我就积极参加抵制日货运动,手臂佩戴着《国耻》黑纱三年,那一枚镌刻“抗日”二字的金戒子,一直珍藏到现在。

1936年12月“西安事变”爆发后,我投入了抗日救亡活动。我们成立了读书会,开展读书救国活动,还编写街头抗日救亡墙报。后来,参加了季之华、王宣化等人主持筹办的南侨文化协会。

在那里,我碰到两位重要的引路人,一位是邓炬云同志,他经常从思想上对我进行启迪,并启发我追求党。当时,为适应抗日救亡形势的需要,马来西亚共产党决定建立“华侨青年抗敌后援会”。邓炬云同志介绍我加入这个组织,我被选为常委兼南华体育会青抗支部书记。另一位引路人是粘文华同志,他是泉州人,中共党员,西安事变前他从福建来新加坡,从事革命活动。他推荐我加入南华体育会与会长汪良友配合,我被推选为南华体育会常委。根据粘文华同志的指示,在汪良友同志的坚决支持下,我向南华体育会常委会提出联络华侨各团体发起开展援助八路军运动的建议,经过一番争论,终于获得多数常委的赞成而顺利通过了。

由南华体育会牵头的十几个华侨社团,于1937年下半年公开召开新加坡华侨各团体援助八路军大会筹备会,确定正式名称为“新加坡华侨各团体募捐医药费援助八路军大会”,并产生委员会,我被推选为主任委员,半呆同志为秘书长。大会成立后,立即积极开展“援八”的各项活动:

一、成立机构,加强联系。各个会员团体成立“援八”机构,并与八路军驻港办事处主任廖承志建立联系,向他报告工作,筹汇捐款。

二、广泛深入开展“援八”宣传活动。各侨团举办讲座,出版墙报,还组织宣传队走向街头、工厂、农村进行宣传,阐明“援八”重要意义。

三、举行茶话会,大造舆论。如假座南天大酒楼举行有各侨团和抗日救亡组织代表参加的大型茶话会,为“援八”演讲,大造舆论,并一致通过向新马各地以及国内有关方面的通电,呼吁援助八路军,起到了有力的推动作用。

四、募捐医药费援助八路军。采取义卖(如卖花)、义演的方式进行募捐,并由自愿认捐发展为月捐制,职工从每月工资中扣出10%或15%捐献。各侨团募集的捐款,开始是集中到市“援八”委员会,统一汇往香港皇后大道18号八路军办事处廖承志收,后来采取集中与分散相结合,或由市“援八”委员会统汇;或由各会员团体自行直汇,并在报刊公布成绩,以资表彰鼓励。

我们开展的援助八路军运动,受到了广大爱国华侨,特别是职工群众,以及印马兄弟民族的同情和支持,但也遭到国民党顽固分子的诽谤和攻击,更遭到新加坡殖民当局的指责和压制。新加坡华民政务司曾2次召见我,责令南华体育会不准挂“援八”委员会牌子,并停止“援八”一切活动。1938年9月更变本加利,派特务、军警对南华体育会横加搜查并予封闭。但“援八”运动照常在华侨各团体中开展着。南华体育会遭反动当局查封一事,我曾向廖承志同志作了全面报告,《新华日报》曾在头版发表了这一重要新闻,并向英政府提出强烈抗议。新加坡的爱国华侨的正义活动得到了祖国的支持和鼓舞,大家坚定信心,把“援八”工作坚持下去。

三、筹建总工会,开展罢工斗争

我的政治面貌公开暴露后,敌人对我进行监视、盯梢、跟踪,组织上决定我转移工作岗位,“援八”委员会工作移交给从延安学习归来的蔡克明同志负责,我奉党的命令从事职工运动。

1938年9月,发生了王(炎之)、粘(文华)、辜(俊英)、苏(棠影)爱国四君子被捕事件,同一时期,南华体育会、青年乐心社等进步爱国华侨社团也先后被英殖民当局查封。这是英帝国主义开始对新马华侨抗日救亡运动疯狂镇压的信号。我就是在这种严峻的情况下投入职工运动的。起先我在新加坡司机工人联合会工作,公开身份是该工会的秘书。我在司机工会工作了二三个月后调市总工会工作。

新加坡职工运动中心干部会议于1938年12月召开。这次会议是马来西亚共产党中央委员、新加坡市委书记阿硬同志亲自主持和领导的。出席会议的有:傅华(许民)、刘晓明、陈光、林潮水(罗英)、林天国、方群、江漍(女)等人,会议开了2个星期,汇报检查职工运动情况,研究整顿工会组织,确定放手发动群众,开展改善生活斗争的方针。

会议确定,以军港、橡胶业、海港局等要害部门为职工运动的重点,大力加强领导。会议决定筹建新加坡职工运动领导机构,定名为“新加坡各民族各业工人联合总会”(简称总工会)。并产生了总工会常委会(党团),以傅华(许民)、刘晓明、陈光、林潮水(罗英)、林天国、方群等人为常委,党团书记傅华、副书记刘晓明。1939年初,傅华调走,柔南原地委书记兰赓来接任总工会党团书记。他重视抓总工会机关报《前锋报》创建工作。成立了编委会,兰赓来任主编,我是编委。《前锋报》办出显著成效,因而深受广大职工的爱戴和支持。

总工会成立后,充分发挥了它的领导作用。它曾领导了1939年声势浩大、影响深远的同盟罢工斗争。我除了参加同盟罢工斗争的集体领导外,还分工直接领导了海港局码头工人、火车工人、饭店工人、杂货店工人、倒粪工人、巴刹菜场工人、人力车工人、火锯工人、汽水厂工人等为改善生活的斗争。

1939年9月英德战争爆发,给同盟罢工斗争增添了新内容,由经济性质的斗争逐步引向政治斗争。1939年新加坡警察提出改善生活的正当要求,马共中央发出声援警察兄弟的宣言,我执行党交给的任务,率领工人自卫队,进入各个警察局散发传单。这一行动使当局大为震惊,立即调动军警实行紧急戒严,警察局门前布设铁丝网,出动警车、装甲车巡逻,表现极为恐慌。

为了反对帝国主义战争,反对英帝殖民当局颁布战时紧急法令,反对疯狂镇压革命、镇压抗日救亡运动,根据马共中央的指示,我积极参与武装起义的准备工作,组织工人自卫队,搞枪支武装工人,并为1940年“五一”举行5万工人游行示威作准备。

四、在白色恐怖中坚守战斗岗位

1939年下半年,特别是1940年初及至太平洋战争爆发前夕,帝国主义疯狂镇压抗日救亡运动和当地民族解放运动。

英帝新马殖民当局在颁布战时紧急法令之后,便有计划有步骤地对马来西亚共产党及其领导下的抗日救亡团体、工会组织实行疯狂的镇压。1939年下半年总工会常委林天国同志被捕,1940年1月29日总工会党团书记兰赓来同志和他的新婚妻子蔡萍同志(女工委员会支部书记)也被捕。敌人搜走了总工会大印1枚。总工会党团副书记刘晓明同志在次日(1月30日)早晨去兰家,他一脚刚跨进门槛便被埋伏的敌暗探捕走。与此同时,马共中央委员阿硬同志和杨少民同志也在他俩人的宿舍里被捕了。顿时,白色恐怖笼罩整个新加坡。

在总工会常委有半数被捕的情况下,我仍坚守岗位,处理问题,并主动找党中央、市委联系。有一个晚上,我在中华体育会找到了正在参加乒乓球赛的党中央委员、市委书记李英同志,他赛完便和我一道骑上自行车,在暗淡的路灯下,沿着米芝律马路,边走边谈。我向他汇报了情况,他作了重要指示:(一)立即恢复总工会常委书记处,派李华同志来任党团书记;(二)武装工人自卫队,为武装起义作准备;(三)组织“五一”5万工人游行示威;(四)倘若被捕、驱逐出境回国,如何与组织保持联系问题。

李华同志到职后,我们召开了总工会常委会,恢复了书记处,由李华、我、李新3人为书记,并讨论了《前锋报》被敌人破获后的复刊事宜,还讨论了领导火锯厂工人、汽水厂工人等单位的罢工斗争问题。

五、法庭斗争以及被驱逐出境

当我正在指挥汽水厂和火锯厂工人罢工斗争、布置锄掉码头工贼李文来的时候,在1940年2月除夕晚上11时,早已对我监视、跟踪的暗探,埋伏在吉宁街杂货店工会,我一走进门,他突然出现,带我到警察局问话,诡称我有一位朋友自行车无牌照被扣留要我去担保,我见势不妙,拔腿冲过吉宁街,朝福建街方向逃去。暗探吹警笛追捕喊捉“强盗”,结果埋伏的暗探、警察一起包围上来,敌人把我把压倒在地上狠狠毒打。在被押向警察局的路上我也被毒打。当夜我被关在大坡一号警察局,次日转到四排坡拘留所关押。

我被捕后,敌人对我进行多次审讯及法庭公开审判。我坚持共产党立场,坚持革命气节,不暴露自己政治身份,不暴露组织和同志,不泄露党的机密。在公审时,我利用法庭作为讲坛,公开讲抗日是正义的,救国是无罪的,中国人应当救自己的祖国。并不断挥手高呼“打倒日本帝国主义”、“把抗战进行到底”、“一定要把日寇赶出中国”、“中华民族解放万岁”等口号。我的演讲和高喊的口号,震撼了法庭,法官和警察恐慌万状,旁听席上有码头工会王进明、人力车工会李光辉、李明,以及其他工会的工人代表,他们听了我的演讲,非常高兴,向我挥手表示敬意。法官无法审下去,不得不草草收场。到了第二次开庭公审时,法官宣布我无罪释放。我被释放下庭后,有几名暗探立即走来紧紧围着我,把我驱押到当局政治部。起初我母亲和亲友们都以为我没有事正在为我高兴,没想到我又被押走。该政治部主任王振玉对我说,你不是要抗日救国吗?这里是英国所属地方,回你自己的祖国吧。他向我宣布了“二王花”驱逐出境令。我怒目相视,心中却暗喜道,我可以“免费”回祖国参加抗战了。

1940年4月,我和政治犯难友戴英浪、方群、郭永绵、李鹏翔(文凌)、柯竹山、黄亮、卢方可等人,以及刑事犯难友共几十人,被解押乘船横渡太平洋,由新加坡驶达香港。船靠岸时,我发现郭曼果、黄度等同志早已在码头等候迎接。我心中油然升起一种宽慰和喜悦之情。可是此时此地我们还不能享受自由的权利,不能同亲人们尽情地欢叙,我们仍然是帝国主义军警看押下的“囚徒”,被解押关进香港拘留所。“五一”国际劳动节来临了,我们以自尊自豪的激情,高唱“国际歌”和抗日救亡歌曲以示庆祝。我们怀着焦急的心情盼望恢复自由,我们获悉英国当局可能把我们引渡给广州国民党政府,也有可能把我们驱送给厦门日本军方。我们坚决抗拒这两种措置并揭穿其阴谋。大家凑集一些钱买通办案的暗探,请把我们驱往广州湾(湛江)。这位暗探是个年青的华人,他知道我们是抗日爱国志士,对我们怀有同情心,也比较友好,同意我们的要求。当时的广州湾是法国租界,比较开放和宽容,容许各种势力活动。中共南方局《南路堡垒》杂志在此地出版,琼崖冯白驹游击纵队也在此地设办事处。我和戴英浪同志携带郭曼果同志的介绍信去见《南路堡垒》主编,我们得到了组织的关怀和照应。我介绍了7位海南工友去参加冯白驹游击队。

六、在上海打埋伏待命

我和戴英浪等人在广州湾停留了10来天,又潜回香港,与党组织取得了联系。根据南方局廖承志同志的指示,我们去上海打埋伏,保存力量,学习、待命。而黄亮、卢方可等爱国民主人士,则由港取道赴昆明。李文凌同志等人也由港往上海再赴苏南敌后参加抗战。

我们是在1940年五六月间从香港乘船到上海的。郭曼果同志和夫人曾漍蓉同志也随后来沪。我见到了老同志、老朋友吴天、钱莉莱、王宣化、潘培能、黄月兰、沈清流、王肖平等人,也认识了一些新朋友。如《青年知识》主编许雄同志等。我还同住沪的泉州、惠安乡亲们有所交往。我还曾向组织请假乘船去鼓浪屿探亲,有幸和叔父母及兄弟姐妹们欢聚。我在这个安静、悠闲、舒适的孤岛上停留了2个星期便返上海。

在组织关怀和掩护下,我们在上海平平安安地生活着。我和陈亚夫同志,每天除读书外,便是闲游逛马路。一天,我在吕班路、蒲柏路巧遇李文凌同志。他去苏南敌后工作,因病来沪治疗,住在蒲柏公寓。他清我到他旅舍聚聚。他买了1斤五加皮酒和1斤花生米,我俩痛饮畅谈,十分投机。我向他透露了我的组织关系未转来,不想在上海久等,想赴解放区参加部队,请他向来和他联系的同志反映我的请求。很快,组织批复下来,同意我的申请。我向组织派来与我谈话的同志反映我是共产党员,关系未转来,他说你先到部队,党籍问题以后解决。

七、投奔苏北华中“抗大”五分校

1940年11月,上海党组织派黄群华同志带领我和陈亚夫同志以及上海纱厂女工李清华和刘氏二姐妹共5人乘船到达新兴港,顺利通过日本鬼子封锁线,直达黄桥,向抗大五分校招生办事处主任吴强同志报到,然后继续行进,奔向盐城抗大,光荣地当上抗大学员,并参加了新四军。

我从国外到国内,从兄弟党到中国共产党,从海外殖民主义者统治下的白区地下工作,到国内参加公开的对日伪和对国民党反动派的武装斗争,这在我革命征程上应当说是个重大的转折。我回国后,所接触到的一切都是陌生的、新鲜的,都是过去闻所未闻的。我从中悟出一条道理,就是一定要从头干起,一定要重新学习。

在抗大的6个月时间内我先后在七队、五队学习过,也曾在校部政治部宣传科。在江岚同志领导下,和张茜、李洛等同志一起,做点具体工作。

抗大毕业后,我被分配到新四军军部特务团政治处工作,从那时候起,我一直是在我军中从事神圣的党的政治工作。军特务团担负保卫陈毅、刘少奇等军首长和首脑机关的任务。

八、党籍问题的解决经历了曲折过程

我从抗大到军特务团,党籍问题未获解决,我觉得有点渺茫。正在反扫荡行军中,在阜宁陈集,我遇到戴英浪同志,他给我传来了令人鼓舞的喜讯:我们的党组织关系已转到华中局。于是,我便跑去华中局找曾山同志,他叫干部科长朱讯同志与我谈话,朱讯同志拿着一本电稿与我核对,他问我叫什么姓名,我连说了三个姓名:黎扬、罗英、林阿水,他说没有。问我还用过什么姓名?我说原姓名叫林潮水。他高兴地说有了,并说这是“香港小廖电重庆恩来同志转来的”。我高兴极了。但是随后我万万没想到我的组织问题被采取重新入党的办法解决。

新四军政治部宣传部长钱俊瑞同志受饶漱石的委托与我谈话。钱俊瑞同志向我传达了饶漱石的指示,其内容大致是:黎扬同志是在不同国度入党的,过去一段历史另作计算,现在作重新入党处理,但在考虑工作时,应尊重其过去一段斗争历史。我对这种说法始终想不通。我若不同意重新入党,坚持要求由马共正式转中共,又恐不被采纳,党籍不解决,人留在党外,影响接受党的教育,也不利于开展工作。我考虑之后便接受重新入党的处理。入党介绍人是邓曼、戚琏瑚2位同志。党籍获得解决,我也安心积极工作,但对党籍问题如此处理,我组织上服从,思想上保留不同意见。直到全国解放后,经过了不少周折,才由连贯同志出面,中央组织部下达指示,华东军区党委作出关于恢复我党籍的结论,承认我由马共正式转中共,,党龄自1938年10月计起。

话说回来,1941年8月我的党籍解决后,组织上曾考虑给我较高的级别待遇,我心领了,我觉得自己年轻幼稚,没有当过兵,没有打过仗,无功不受禄。

九、下连队学会带兵打仗

我深知基层是部队工作的基础。不懂基层工作规律,就不能成为优秀的政治工作干部。1944年整风审干前,我在新四军军部特务团政治处办团报,深感自己缺乏连队工作经验。整风审干结束后,组织上要提升我的职务,我谢绝了,主动要求下连队当指导员,和张政同志到淮北泗宿县接兵。我们接收的是经过土改斗争组织起来的参军模范连队,张政同志和我分别在该连当连长、指导员。这个连队编入军特务团二营序列,成为该营五连。刚归建制,正逢日本宣布无条件投降。我连参加接受日军投降的作战行动。从打天长、仪征、六合到北上打枣庄,一个战斗接一个战斗打下去,一支由翻身农民组织起来的参军模范连队,锻炼成为正规的野战部队主力连队,而且培养创造成为尊干爱兵的模范连队。我这个海外赤子,也在斗争中得到了锻炼和考验。在六合攻城战斗中,我身先士卒,勇攀3丈多高的云梯,攀到快接近城头时,突然咔嚓一声,云梯结合部断裂了。我身悬高空急剧摇晃,差点栽跟斗摔下去,幸亏我紧握扶手顺势使劲把云梯往前推,使之贴在城墙上。我伸手攀住城头,跃身登上城楼,回过头用手拉住云梯,让战士们一个个登上城楼,然后我迅速下城楼带队向守敌冲击。我连胜利完成了作战任务,战后我受到上级的表彰。

解放战争打响后,我和张政同志率五连担任陈毅司令员和前指的警卫任务。1946年7月举行泗城战役,经陈老总批准,我们特务团二营也参战。我们是在洪水泛滥、一望无际的水网、沼泽地区运动作战,打得非常激烈,非常艰苦,非常残酷。我们在此役除了完成攻打盘龙山,全歼守敌任务外,而且出色地完成了解围八师被困泗城的任务。当时上级交给我们一项紧急任务,限于当夜11时,攻下泗城北关,营救八师。我们四连四班副班长、年仅10几岁的共产党员小杨完成了对战斗起关键作用的爆破任务,保障我四连、五连突击,打掉了封锁北关桥头的据点,全歼了敌一个加强连,从而打开了北关城门,掩护八师全部撤出泗城。战后,陈老总在野战军高干会议上表彰了我们。

十、转战大江南北各战场

1946年年底鲁南战役,华野一纵二旅四团战斗中受到一些损失,我随特务团二营奉命补充四团,编入四团三营序列。

1947年初,举行宿北翻山头战役。我在华野一纵二旅四团三营任副教导员兼八连指导员,参加执行打罗庄全歼国民党69师之后,我奉命调华野三纵九师廿七团政治处宣传股工作,继而任七师政治部宣传科副科长。

在解放战争期间,我跟随陈老总和前指,转战大江南北各个战场,四进四出山东,参加大小战役战斗无数次。为了粉碎敌人重点进攻,实行运动歼敌,我们曾在沂蒙山区、在鲁西南、在平汉路两侧不停地运动,与敌顽五军、十一师周旋。敌人惊叫,“三千发炮弹打不动,不是三纵就是八纵”!我们还曾在冰天雪地、荒无人烟的黄泛区三进三出,走过地图上没有标记的沙漠地带,越过一个又一个被沙漠覆盖仅露出屋脊的无名村,尝尽了饥寒交迫之苦。

我这个海外归来的赤子,不仅经受住严重的考验,而且通过实践,学会了多种形式的宣传鼓动,以及开展火线喊话、瓦解敌军的政治攻势。在宿北歼敌69师的作战中,我在前沿阵地带领战士对敌喊话,震撼了敌阵地,敌官兵纷纷放下武器举手投降。我八连突击队乘机冲过敌壕沟向纵深冲击,全歼了敌师。在洛阳对敌青年军26师作战中,我独自一人摸到龙团碉堡边上,利用死角喊话,争取龙团团长走出碉堡投降,并通过他向城东敌群堡、子母堡喊话,争取敌排长率队走出地堡投降。

我军在胜利完成淮海战役、济南战役之后,部队进行休整,为伟大的渡江战役作准备。渡江战役时我跟随部队渡过有重兵设防的天险长江,向浙江挺进,越过莫干山,直插杭州,紧追逃敌,夺取宁波,在镇海与逃窜之敌打了一仗。部队休整,我奉命调华东军区政治部宣传部士兵教育组工作。

十一、响应号召参加人民海军建设

随后,我响应毛主席解放台湾的伟大号召,奉命调华东军区海军,先后在机关、部队工作,历任宣传、青年科科长,舰艇大队副政委、政委,支队政治部主任,及至基地政治部主任。

三反五反斗争,我在海军军械工厂任打虎队长,坚决执行在职工中不搞打虎斗争,坚持开展以自我教育为主的方针,保证生产与运动双丰收。1955年肃反运动,我执行复查甄别工作,对若干因逼、供、信而打成冤、假、错案,实事求是地予以甄别平反。特别是对华东最大的一起“反革命集团”案件,通过深入调查,宣传政策,核对事实,发现假案,按照有反必肃、有错必纠的方针,予以彻底纠正。

我热爱海洋,更热爱海军舰艇事业。我曾先后在护卫驱逐舰、登陆舰(艇)工作过,曾写过关于海上近战问题,出海三阶段政治工作,出海训练宣传鼓动以及修舰政治工作的文章。我曾参加过2次川山半岛抗登陆实兵演习,总结出登陆作战各阶段政治工作,包括各兵种协同作战政治工作。我主持2次抗登陆演习中的登陆队政治工作,均受到参观的各总部、各军兵种首长以及见学人员的好评。

1960年我在解放军政治学院学习毕业,海军拟分配我到快艇部队工作,而东海舰队领导要我到舰队当宣传部长。文化大革命以后,我于1978年重新站出来工作,在上海基地帮助政治部主任一年。1979年3月奉中央军委命令到海军广州基地任政治部主任。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号