古代新科状元会迎来哪些殊遇

发布日期:[2025-07-04] 阅读人:1637 字号:

曾从龙中状元后,其故居水井即被称为“状元井”。

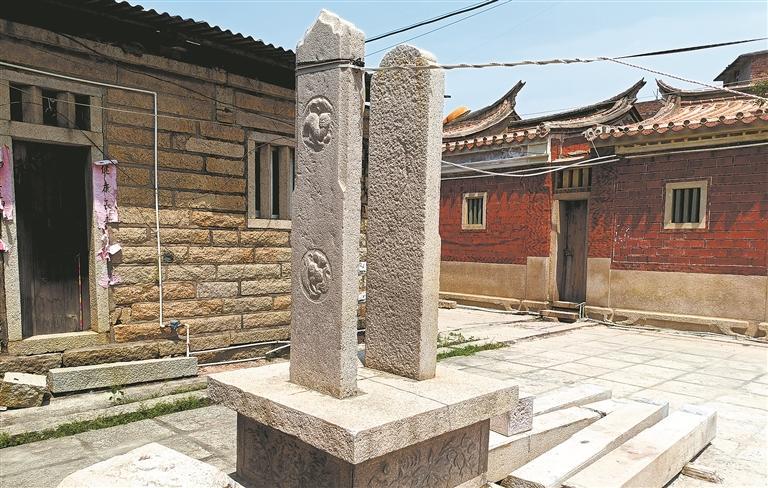

晋江市池店镇钱头村吴鲁故居外尚存吴鲁状元及第后所立旗杆夹

庄际昌的“会元状元”石匾额

▲吴鲁的殿试册被誉为“大卷弥满,笔力雄镇”。

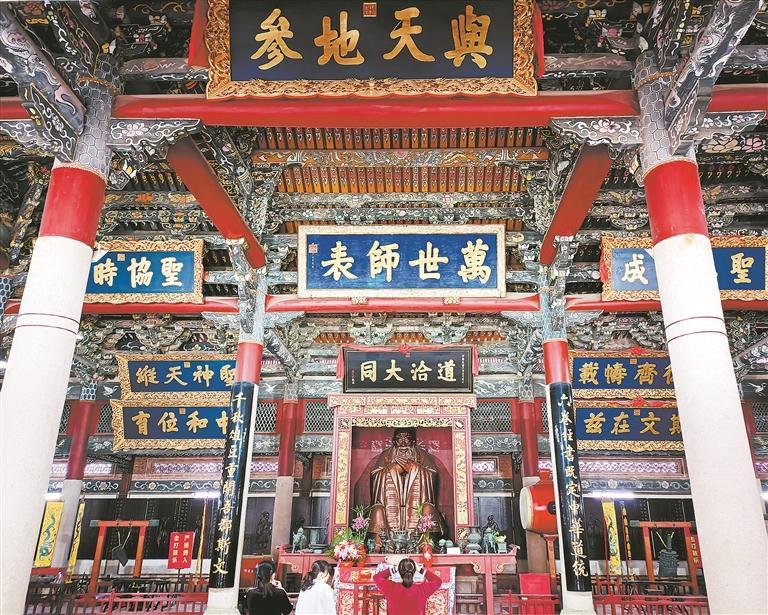

古代状元返乡后,会到文庙中拜谢孔圣人。图为泉州府文庙大成殿。

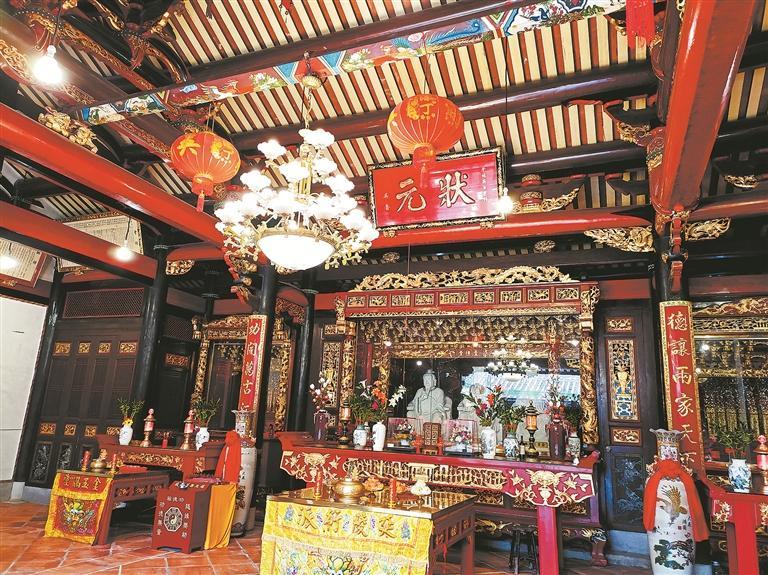

泉州吴氏合族大宗祠(即“东观西台”)大殿神龛上方悬挂着吴鲁的“状元”匾额

状元梁克家之墓

核心提示

古代科举要是中了进士,尤其是中了状元,那真是了不得的大事。不仅朝廷庆祝,状元所属户籍乡、学籍乡也都要庆祝。状元家人自是欢腾一片,地方官不免也要额手称庆,夸耀自己辖区文教昌盛。但如果状元家远离京城,喜报是怎么送达的,人们又会如何进行庆祝呢?本文便试着带您穿越至古代,去感受一下新科状元的荣光。

□融媒体记者 吴拏云 文/图

状元是怎么加冕的

古时,会试一般在春天举行,故称春闱。春闱三年一次,举人可参加,一般从中录取三百多人,称贡士。贡士要成为进士,尚须通过殿试。殿试日子向例是在农历四月,由皇帝亲自选拔,选中者为进士,分为三甲:一甲仅状元、榜眼、探花三人,合称“三鼎甲”;二甲若干名(一般有百余人),称“赐进士出身”,二甲的第一名叫“传胪”;三甲亦有若干名(一般也是百余人),称“赐同进士出身”。

殿试时,会先进行一场复试,读卷官有若干人,他们的身份一般都是大学士。所有的卷子收上去后,由读卷官统一评判,于数日内将审定的前十本进呈给皇帝,等候钦定。到了揭晓之日(宋代之后称为传胪日),读卷大臣立御阶上,执黄纸单高唱前十人名字。唱毕,十人排班跪于殿内丹陛正中,等候消息。旋即鸿胪寺官或礼部官员会宣读状元、榜眼和探花的名单(即金殿传胪),三人需要上前觐见皇帝。在觐见皇帝时,状元位置居中,一脚踏在形似巨鳌头部的殿石上面,象征着“独占鳌头”。鼎甲门立刻会贴上一红联上书:“禹门三级浪,平地一声雷。”以此宣告今年的“三鼎甲”问世。

最后,状元、榜眼、探花会沿着殿前的御道,从午门中间的门洞大踏步地走出去。书写着他们名字的金榜,亦会被抬到广场上公告天下。这是科举赋予他们的“高光时刻”。可惜科举时代没有相机,否则历代状元定然会在金榜前留下众多令人难忘的“嗨照”。

状元有啥特殊待遇

据《泉州进士录》一书统计,由唐至清近1300年间,泉州共有正榜进士2571人(文进士2378人、武进士193人)。在这2571名进士当中,又诞生了8名文武状元(祖籍泉州者未计入),他们万里挑一,是高高地站立于科举功名金字塔尖之人。这8位本籍泉州的文武状元分别为:五代的陈逖、黄仁颖;宋代的梁克家、曾从龙;明代的庄际昌、庄安世(武状元);清代的吴鲁和黄培松(武状元)。

不管在哪个朝代,状元都能享受到一定的特殊待遇。唐代在殿试钦点之后,新科状元会上街接受一种名为“夸官”的万民朝贺形式。状元身着红袍、帽插宫花,骑着高头大马,在皇城御街上威风凛凛地游走,皇帝还会恩赐两队仪仗在前开道。百姓甚至普通官吏从四面八方涌至街边,欢呼并高喊状元的名字,场面别提有多热闹了。唐代诗人孟郊《登科后》描绘的即是状元夸官的喜悦与自豪:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”清代《桃花扇》讲述的是明末的事,里面的第二十二出《守楼》也有对状元夸官的描述:“看啊!灯笼火把照耀,轿马人夫簇拥,杨老爷前来夸官了。”状元享受着万人敬仰,那种成就感、自豪感,恐怕只有亲身经历过的人才能体会。

赐宴也是少不了的。朝廷会为新科进士们举办盛大的官宴,这也是状元、榜眼、探花都必须参加的重要仪式之一。赐宴的地点和规格因朝代而异。在唐朝,赐宴一般在曲江池畔举行,被称为“曲江宴”(又称“闻喜宴”);到了宋朝,赐宴改在琼林苑,因此又叫“琼林宴”;元代曾赐宴于文庙泮宫,“礼意优渥”;明朝则为文进士赐“恩荣宴”,为武进士赐“会武宴”;清朝基本延续前朝做法。南宋状元文天祥曾在《御赐琼林宴恭和诗》这首诗中描写过琼林宴的盛况:“奉诏新弹入仕冠,重来轩陛望天颜。云呈五色符旗盖,露立千官杂佩环。燕席巧临牛女节,鸾章光映壁奎间。献诗陈雅愚臣事,况见赓歌气象还。”

但说到最优渥的褒励,还得是体现在官职上。文状元自宋以下,基本会录入翰林院供职。特别是在明英宗之后,考中状元、榜眼、探花前三名的人必须被选进翰林院供职。状元被授予从六品的翰林修撰之职,榜眼和探花被授予正七品的翰林编修之职。剩下的二三甲进士则是通过考试,录用成绩好且年轻的人入职翰林院,授予庶吉士称号。至于成绩差一些的进士、同进士则会到六部出任主事等官职,或被外放到地方当县令、县丞、教谕这类基层官职。明朝官场有不成文的规矩,即入选内阁大学士者必要出身翰林院,状元、榜眼、探花这样的出身,优势就很明显了。

唐宋时期并不重视武科举。唐时,考中武状元都得从基层的低级军官干起;宋时,待遇有提升,但也仅是基层的中级军官;明朝承袭了宋朝的规矩,武科举基本没太大变化,武状元都是从中级军官干起。不过和文状元相似,武状元晋升起来也比较快;到了清朝时期,由于朝廷尚武,因此武科举的地位得到了很大提升。清初,武状元会被授予从二品的副将之职,武榜眼会被授予正三品的参将之职,武探花会被授予从三品的游击,而二三甲的武进士会被授予正四品的都司或者正五品的守备之职。

家人如何收到喜报

古时金榜题名是光宗耀祖的大事,如果考中状元,那更是“族谱单列”的大喜事了。状元喜报没有以风光的仪式通告家乡,是说不过去的。唐代,科举揭榜后,人们会把金屑涂饰在笺简上,作为进士及第到家报喜所用,称为“榜帖”。这就是早期的“录取通知书”。最早的榜帖是泥金帖子,上面有金印但并不进行漆封,学子会附上家书,一并用快马寄至家乡。由于此举仍属私人行为,所以不被官方认可。到了宋代,出了金花帖子,被视为官方版录取通知书。宋代《云麓漫钞·卷二》曰:“国初,循唐制,进士登第者,主文以黄花笺……而谓之榜帖,当时称为金花帖子。”黄花笺是一种洒金粉的顶级用笺,通知书用它来书写,凸显金榜题名的隆重和喜庆。

为了庄重起见,送状元金花帖子等官方通知书(统称榜帖)时,沿途各级官府会专门安排驿人驿马,一路护送。最后一站的送帖人,又称“报喜人”,会骑高头大马,擎举着金色旌旗,带上唢呐班子,一路上鸣炮奏乐,将帖送到状元家里。古代“报喜人”是一桩美差,主人得到金花帖子后,会派发红包,即所谓“喜钱”。

至于榜帖大小规格,各朝各代也不尽相同。像金花榜子“高一尺半、宽六寸”,而写金花帖子的黄花笺“长五寸许,阔半之”。明清时出现刻版印制的报帖,规格、尺寸更大。状元家人收到榜帖后,一般要把它张贴在厅堂里最显眼的位置,也有的会选择奉送入本族祠堂内悬挂。

泉州状元

有哪些非凡经历

南宋时,泉州人梁克家科举夺魁,成了名闻天下的文状元。在泉州,立刻刮起一阵“学宫瑞莲”的传闻。相传,绍兴二十九年(1159),梁克家参加乡试获首魁(即解元),正巧当年泉州文庙(州学)内的池塘开出两朵又美又大的并蒂莲花来,人们以之为“吉瑞之兆”,认定梁克家夺得解元是“应了其一”。泉州知州辛次膺更是出面为这并蒂莲赋诗,搞得城内城外人人皆知。绍兴三十年(1160),克家经过多年的苦读,北上京城临安(今杭州)参加会试,金榜高中,不久殿试时更由宋高宗钦点为状元及第。消息传来,泉州百姓奔走相告,称这是应了并蒂莲花的“另一莲”。梁克家也成了州民偶像,大家把他在州学内的肄业所(位于讲堂之右)称作“瑞莲堂”。嘉定十六年(1223),又在堂内立“文靖公祠”,由教授张叔椿为文记之。

宋绍兴年间,晋江县学依附于郡学之东,两学宫前有“槐亭”。庆元四年(1198),槐亭下方的水池中又产出“双莲”。第二年,曾任县学教谕的曾从龙,也把经年积攒的学识纵情展露,殿试擢进士第一,成为新科状元。全城再次疯传“学宫瑞莲”的传说,教授解邦俊于是将“槐亭”更名为“魁瑞亭”。后来人们又建“魁瑞堂”来纪念曾从龙。曾从龙故宅在泉州府城西街(今曾井巷),宅中有水井,据说曾从龙诞于井边。曾从龙中状元后,其井即称“状元井”。状元井如今仍是游人最钟情的泉州古城打卡地之一。

清末最后一位文状元吴鲁是个不折不扣的“学霸”,他先靠着自己的努力保送“名校”,后又拿到许多人梦寐以求的“编制”,继而成为人人称羡的科举状元。据载,吴鲁自幼勤奋好学、博闻强识,5岁开始从师学习,钻研学问皆“穷极源委”。未及弱冠之年,已补邑学官弟子。同治十二年(1873),29岁的吴鲁以拔贡进入古代最高学府国子监学习。同治十三年(1874)朝考一等,授刑部七品小京官,俸满升刑部主事。光绪十二年(1886),吴鲁考取军机章京,不久后充方略馆纂修。此时的吴鲁已名声在外,但他依旧追逐着科举上的荣光。光绪十六年(1890),45岁的吴鲁会试金榜题名,殿试擢为甲第头魁,世称“殿庭射策墨淋漓”。其殿试册“大卷弥满,笔力雄镇”,因而也被称为“天下第一册”。状元及第后,吴鲁获授翰林院修撰,为福建科举留下一段佳话。

状元故事给后世留下了诸多思考,同时也激励那些还在寒窗苦读的人们:最长的夜,终将被晨光吻醒。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号