剪瓷流光寄乡愁 传世之作见精神

发布日期:[2025-02-28] 阅读人:1637 字号:

“利通南海”楼两边有“游鳞垂趾”楼和红砖护厝

剪瓷雕山花十分华丽,绣球用色碗底部拼成。

“利通南海”楼一角,廊柱内外中西风格相融相生。

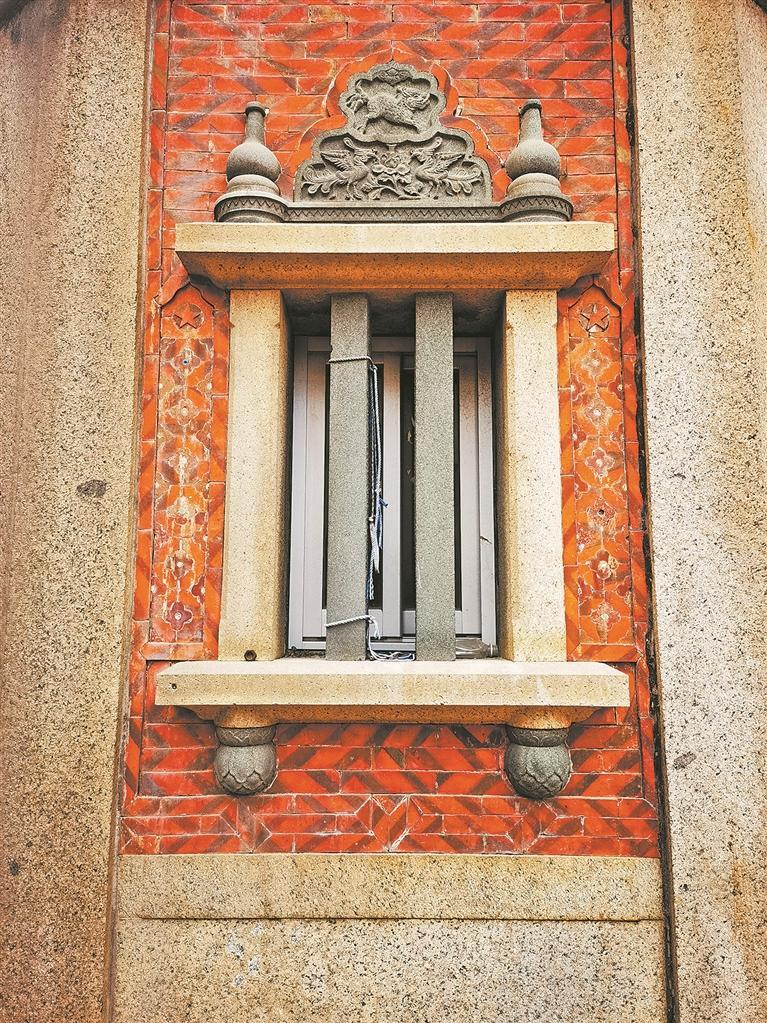

八卦楼窗户雕着宝葫芦、麒麟、凤凰等

乐善好施的何土生(中间白发老者)一家幸福和谐(翻拍图)

“利通南海”楼,砖花中嵌以五颜六色瓷片,更为生动美丽。

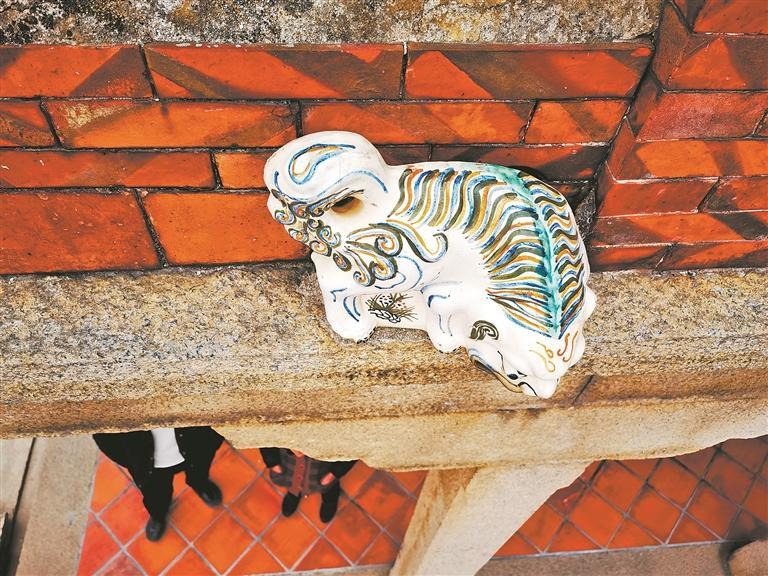

“利通南海”楼中的滴水兽据说是何土生从新加坡带回的

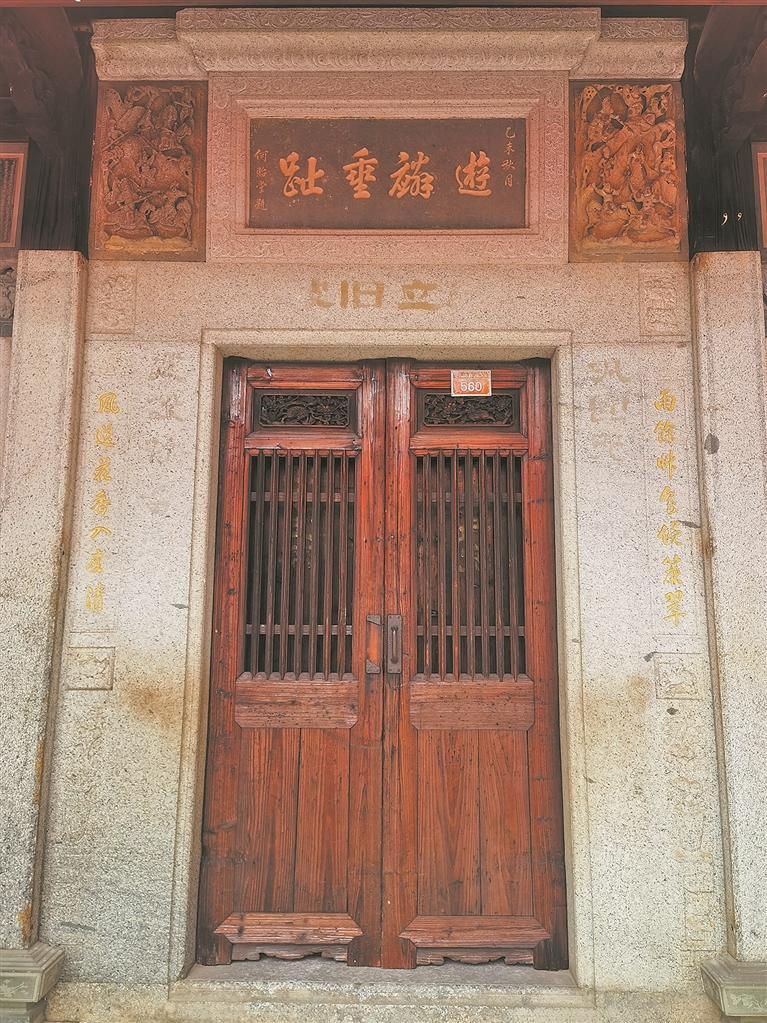

“游鳞垂趾”楼是何土生为改善族人居住条件所建

辋川镇崎峰村华侨建筑群

环境风貌整治后,"利通南海"楼前照壁上绘着一幅村中侨胞下南洋路线图,浓缩侨胞奋斗史。

每一栋侨厝,都是侨胞传奇人生的缩影,承载着主人离乡背井、奋力拼搏的岁月印记。

在惠安县辋川镇峰崎村,有一幢“利通南海”楼,楼主何土生23岁时离乡赴新加坡,连自己名字都不会写的他,从矿山扛石起步,当石匠搞建筑,最终创办亚洲联合建筑有限公司,承建了新加坡80%的游泳池,被称为“泳池大王”。

南海获利,回乡起厝。何土生不仅用自己的一砖一瓦筑起了家园,更捐资助学、回馈乡里、关怀亲友。至今,他所建的“利通南海”楼依然保存完好,“游鳞垂趾”楼被后人捐为侨史馆;他对故土的深情、对乡亲的关怀依然广受尊敬;他的传奇与情怀,随着侨厝和传说穿越时光长河,依然温暖人心。

□融媒体记者 黄耿煌 胡彦明 通讯员 黄小婷 文/图

【侨厝档案】

融通古今中外

折射人生哲学

“利通南海”楼位于惠安县辋川镇峰崎村内县道310旁,由新加坡“泳池大王”何土生于1956年建成。

洋楼中西合璧,为两层砖石结构,白石基、红砖墙,正面上下两层各由18根石柱撑起外廊与立面,左右各有一个半六边形的角楼,俗称“八卦楼”。楼顶山花中间用红色剪瓷雕着“利通南海”四个大字,配圆形钟表,塑双狮戏球。整座建筑华丽大气,融合砖雕、木雕、石雕、影雕、瓷雕等多种建筑工艺于一身,展现了丰富的艺术内涵。

“利通南海”楼左侧为何土生之前建的闽南古大厝“游鳞垂趾”楼,右侧建单边红砖楼护厝,反映了主人接续传统又开放包容的胸怀。

更令人印象深刻的是,以独特醒目的方式,主人还将其事业生活双丰收的人生哲学写进建筑——寓意“获利直通南海”之意的“利通南海”四字,塑于楼顶山花,而在一楼大门门楣,则刻有“适然别墅”四个大字,表达了闲适生活的愿望。忙碌时奋发进取,闲暇时悠然自得,这是主人的追求,也给今人启迪。

【名匠带你看侨厝】

精思巧构 凝聚跨海侨魂

日前,记者在“95后”泉州市传统建筑名匠、泉州市工艺美术名艺人陈媚媚和何土生侄孙何萍玉,及惠安县住建局、辋川镇政府工作人员带领下,走访“利通南海”楼,深入了解其建筑历史和主人的桑梓之情。

剪瓷雕寄托厚望

重修缮故园不忘

站在“利通南海”楼前,浓郁的番仔楼气息扑面而来——白石红砖、外廊开阔、拱券多样、山花华丽。斜阳照射下,沉淀岁月的厚重感愈发明显。主楼及左护厝至今仍住着何土生的侄孙后辈,整体保护良好。

整栋建筑最为抢眼的,当属楼顶晒台的山花。中间匾额上,红色剪瓷雕的“利通南海”四个大字和“1956”字样,被时光摩挲成粉色,与楼体的胭炙红砖形成不同色彩层次。匾额上嵌圆形钟表,环绕欧式花纹,顶部也用剪瓷雕塑双狮戏球,山花柱台、楼牌装饰西洋风格的花瓶等,斑斓鲜丽,弥漫浓浓南洋风味。

“‘利通南海’和‘1956’应是原本的剪瓷雕,双狮戏球、周边花卉与之色差明显,或是后来重修。”专长于剪瓷雕的陈媚媚说,颜色和工艺手法的差异,都可以看出不同修复时期的特征。

这一观察和见解,得到楼主何土生侄孙何萍玉的认同。他说,虽然四叔公何土生本人从未真正意义上长时间居住过此楼,生前也未叶落归根,回到故乡,但剪瓷雕的再修缮一事,充分说明了他情牵故园、弥久难忘。

“大楼剪瓷雕所用的色碗和时钟,为四叔公从新加坡带回,由惠安师傅施工,绣球上原本还有一只展翅的雄鹰。”何萍玉介绍,在后来的动荡岁月,雄鹰、狮子、绣球和周边纹饰被破坏铲平,涂上泥灰,写上标语。20世纪90年代,何土生孙子何海林组织修缮,于是找来工匠重新做了剪瓷雕,恢复了双狮戏球和花卉纹饰,还从香港带来新的时钟。

“狮子是力量和勇气的象征,成双成对寓意着家族团结,周边花卉则象征着富贵花开,整个山花的设计体现了主人的审美情趣和对后代的祝福。”陈媚媚介绍。

事实上,“利通南海”楼的剪瓷不仅蕴含深情,还颇具巧思。一楼外廊牌楼面和相看堵上,精致的红砖雕花与不同颜色的圆形剪瓷片拼砌,既时尚又不失古典美感。“我还是第一次看到这种工艺手法,所以这是一次学习之旅,对我以后的创作很有启发。”出生于闽南传统民居营造技艺世家的陈媚媚十分惊喜,表示这样的活动形式,不仅是名匠带大家看建筑,对于名匠来说也是博采众长的采蜜之行。

集精粹遍访乡里

聚建材跨越山海

进入洋楼,一楼大门门楣以青石雕刻“适然别墅”四字,由族中文化人何贻堂书写。两旁的走马板,雕刻骑马的古代文武人物,有祝福后代文武兼备之意。

大门两侧八卦楼,各设有一拱门面向外廊,上面分别刻有“适性”“怡情”字样,与“适然别墅”呼应。“八卦楼突出的部分为六边形的一半,两侧合起来形似八卦。”陈媚媚介绍,设八卦楼既有阴阳相合、吉祥顺利之寓意,也有增加面积之作用。

进入屋内,中间为厅堂,有房四间,墙裙封砖、上部抹灰,楼板架木梁、铺面板。通往二楼的木梯布满雕花,莲花柱头光滑鉴人,细节尽显传统文化。二楼地面于木板上铺红砖,屋内架木柱、以木板隔墙,刷着清漆的木头保存完好,泛着光泽。屋顶采用木制穿斗式架梁结构、硬山顶,梁下斗拱、雀替等木雕精美,保存完好。二楼内厅地板上,嵌着一口用栅木封盖的小天井,可供采风、通光,也可悬吊物品、观察楼下情况。

二楼外廊上刻“萃华居”三字。木门上刻金鱼、蟾蜍、乌龟、螃蟹等图案,栩栩如生,有财源广进之意。外廊以红砖封壁,砖雕饰以鲜花、盆景、钱纹、祥兽等,车水堵以彩绘装饰。白石廊柱之间,火焰拱、三叶拱、弓形拱等红砖拱券交接分布,灵动多样,与绿色琉璃宝瓶栏杆以及错落分布的各色滴水兽一起,呈现古朴雅致风情。开阔的外廊是何家观景、纳凉的宝地。透过廊柱拱券,四周闽南红砖厝尽收眼底,中西文化交融感强。

“当年建楼时,四叔公派人到晋江、洛阳等地遍访侨厝、集纳优点,在此基础上自行设计建造。”何萍玉回忆说,建房时,何土生请来侄子帮忙建设管理,“我父亲当年负责管木料、石料,大伯父何永裕管砖料。”石头采自当地的麒麟山,备料花了两年;红砖样品来自新加坡,由辋川镇南星村的南庄砖窑厂烧制;木材购自福州,琉璃宝瓶栏杆和滴水兽则从新加坡运来。这些建材跨越山海,精挑细选,将主人成长于家乡、业成于狮城、见识于南洋的经历浓缩于这幢侨厝之中。

闯商海享誉狮城

报桑梓善行传世

一栋栋番仔楼,一个个传奇故事。“利通南海”楼主人何土生,同样也写就传奇人生。

何萍玉介绍,何土生出生于1912年,虽然没受过正式教育,连自己的名字都不会写,但肯吃苦、脑子灵。下南洋前,他在家乡当缝纫工。1935年随族人远赴新加坡,在矿山扛过石头,当过石匠。攒点钱后开始经商,投资建筑业,逐渐成为新加坡政府大型工程指定承建商之一。20世纪60年代初,何土生创办了亚洲联合建筑有限公司,在同行中享有盛誉,承建新加坡当时的大多数游泳池,如大巴窑游泳池等,市场占有率一度高达80%。

事业有成的何土生从未忘记亲人和家乡。何萍玉说,当年何土生先建成“游鳞垂趾”古大厝,供兄弟家人居住,“我本人就是一直到长大结婚方才搬出。”“游鳞”古代常用来指称龙,“垂趾”意思为留下足迹,寓指根基。

随后“利通南海”楼和红砖护厝相继建成。三幢建筑之间设有廊道相通。

那时,何土生经常在百忙之中回乡探亲。“每次回乡总带回几十个大木箱,装满衣服、日用品、食品,分发给亲戚。”何萍玉说,这是自己小时候最为期待的时刻。在乡时,四叔公还喜欢请人做龟粿、糕点,随时为亲友提供点心,洋溢家族的亲密与温馨。

不仅如此,何土生还十分热心公益事业。峰崎村侨史馆资料显示,何土生曾捐助惠安麟山小学办学,资助家乡社会团体和个人。何萍玉在麟山小学读书时,课桌椅的背后就写着“何土生捐”字样,让他引以为豪。此外,何土生还是新加坡庐江何氏宗亲会创始人之一、名誉会长,担任新加坡惠华公会名誉会长。他曾在新加坡道拉实街买下数幢洋楼,并捐献其中的71号洋楼作为新加坡惠安公会会址。

遗憾的是,1973年的美国经济危机剧烈冲击新加坡。当时,亚洲联合建筑有限公司业务扩张过快,无法及时回笼资金,最后以清盘结束经营,连同洋楼也被拍卖还债。当时,何土生长子何永泉正欲从香港搭机飞往新加坡,却因此留在香港。如今,何土生后裔大多居住在香港和新加坡。

商海浮沉、人生无常。尽管如此,家乡的“利通南海”楼依然屹立,成为何土生留给后代的财富与家族精神的象征,子孙也从未放弃重铸辉煌的念头。2001年,何土生告别人世,享年九十岁。如今,阳光洒在“利通南海”楼的门廊、山花上,楼内的一砖一瓦、一雕一塑,都在诉说着何土生等老华侨们的光辉岁月和桑梓情怀。

【保护利用进行时】

峰崎村侨厝群开展整体保护

建成惠安县首个村级侨史馆

“利通南海”楼所在的峰崎村,是一个历史悠久的侨村。从清光绪二十一年(1895)起,峰崎便有村民下南洋到新加坡谋生。全村辖区5000多人,据不完全统计现有华侨华人约1000人,归侨侨眷约1050人。“利通南海”楼周边还分布着多幢侨厝建筑,从而形成集中成片、独具特色的华侨建筑群,近年来,这些建筑得到了持续的保护利用。

隔着“游鳞垂趾”等三座大厝,并排立着一栋与“利通南海”楼造型相似的番客楼——“官梅别筑”,两楼仿若孪生姐妹楼,区别是官梅别筑楼的楼顶未塑造山花。

距官梅别筑楼不远,是番仔楼“黎明别墅”,同样是八卦形,配左右护厝,楼顶正中横额刻着“山川拱秀”四字。黎明别墅后方,还有双层、骑楼式外廊洋楼并设单侧红砖护厝的何瓦水楼。

稍远的峰崎村下新厝斜对面,“萱晖别墅”在形制上采用闽南传统两进五开间,带东护厝。主厝硬山顶燕尾脊,砖石木结构,东护厝后半部在二楼平台外搭建骑楼式外廊。

记者了解到,2020年前后,“游鳞垂趾”楼由何土生族人捐出,峰崎村委托专业团队将其布设为村侨史馆,展陈何土生等峰崎侨胞们的奋斗历程,成为惠安全县首个村级华侨历史博物馆。峰崎村侨联也搬至此办公。目前,侨史馆已被认定为省级“侨胞之家”示范点,内设设置侨胞接待室、侨联办公室、多功能综合会议室等。下阶段,还将重新修缮布置。

2024年,以泉州市“刺桐侨厝”保护利用三年专项行动为契机,辋川镇峰崎村继续对“利通南海”楼及周边侨厝实施加固补强、木柱防护、电气线路套管等保护提升措施,并对建筑群周边庭院环境予以改善提升,拓展惠民公共空间。今后还将围绕“侨胞之家”主题,继续探索推动侨厝建筑活化利用,营造侨文化元素微景观,培育文旅+研学、文旅+体验等新型业态,传承侨胞精神,弘扬侨乡文化。

【本期名匠:陈媚媚】

为传统技艺吸引更多关注

出生于闽南古建世家,接过祖辈、父辈的接力棒,不到三十岁就成为泉州市传统建筑名匠,这是本期刺桐侨厝·名匠带你看建筑的名匠嘉宾陈媚媚,她正以年轻人喜欢的方式,为传统技艺传承发展吸引更多关注度、支持度。

陈媚媚的外祖父庄维昌,是闽南地区传统古建名匠,父亲陈向阳头衔更多——中国传统工艺美术大师、泉州市传统建筑名匠、泉州市闽南传统民居营造技艺非遗传承人。从小随父亲在工地里耳濡目染,陈媚媚早就在心里种下传承技艺的种子。大学毕业后,她正式接过衣钵,走上技艺传承的道路。

“各方唯才是举,不拘一格,帮助我这样的年轻人成长,泉州的成长土壤太好了!”陈媚媚感到很幸运,各级党委政府、市县住建部门等,十分重视传统建筑营造技艺传承,提供了大量学习培训和交流的机会。“95后”的她很快崭露头角,成就“父女两名匠”的佳话。

“时代在发展,我怎样在泉州非遗技艺传承中发挥年轻一代特别的作用?”作为新一代匠人,陈媚媚敏锐觉察到,传统技艺在收缩,只有在年轻人群中以更大的力度推广、普及,才能“唤回春天”。

为此,她在山霞参与建立乡村产业振兴非遗传习基地,致力于打造集石雕、剪瓷雕、砖雕、惠女文化等4项非遗项目和文创研发、研学、传承等功能于一体的非遗研学产品体系。

“以前,大部分订单都是古建修缮、庙宇建设,后来拓展了餐厅、民宿的局部装饰,现在研发非遗体验课程和文创产品,让传统技艺有趣好玩可带走。”陈媚媚说,目前基地每年传习和体验人数在3000人次以上。在她看来,普遍认知不足是传统技艺眼下遭遇的困境,而文创、研学等方式,为大家走近了解并熟悉热爱传统技艺降低了门槛、打开了窗户,也将启迪更多人提升审美的内涵外延,将剪瓷雕这些弥足珍贵的泉州传统民居营造技艺瑰宝,应用到现代建筑等更广阔的场景当中。

“未来的路还很长,我要继续边走边学。”陈媚媚说,像这次观摩“利通南海”楼,她就发现楼顶剪瓷雕双狮戏球的绣球,由色碗底部拼成,显得立体有质感。“这种做法让我眼前一亮。”陈媚媚说,色碗的底部在剪瓷雕塑中经常没用处,被浪费掉了,“利通南海”楼的做法善于利用材料,又突出造型效果,自己也可以在以后的创作中积极运用这种手法技艺。

闽公网安备 35050302000182号

闽公网安备 35050302000182号